Das großangelegte Raumwerke-Triptychon für das Gürzenich-Orchester Köln kam im Frühjahr 2019 zur Vollendung: In Lab-Oratorium, inszeniert von Nicolas Stemann und besetzt mit Orchester, Chor, Sängersolisten und Schauspielern, fährt Komponist Philippe Manoury noch einmal ein breites Spektrum musikalischer und theatralischer Mittel auf. In einem Gastbeitrag für unser Magazin, erstmals erschienen vor der Uraufführung von Lab-Oratorium, umreißt Patrick Hahn die Grundfragen des neuen Werkes, das an den Philharmonien von Köln, Hamburg und Paris zur Aufführung kam, und seine Position innerhalb der Trilogie.

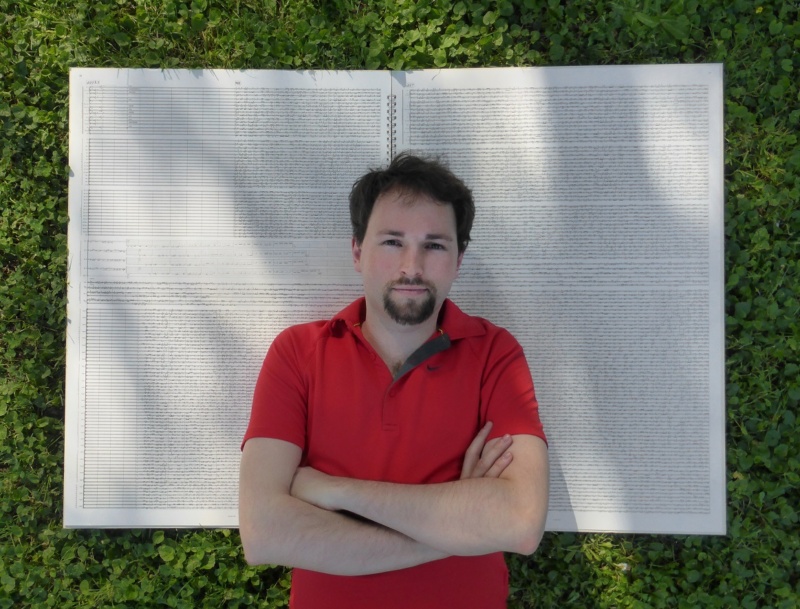

Mauer an Mauer mit der ältesten christlichen Kathedrale von Strasbourg liegt das Atelier von Philippe Manoury. Stein an Stein mit der Geschichte entsteht auf seinem Schreibtisch eine radikal zeitgenössische Musik, die doch den Kontakt mit ihrer Vergangenheit niemals aufgibt. Tritt man ein in sein Atelier, liegen große Blätter im Raum ausgebreitet, mit feiner Schrift sorgfältig beschrieben. Im Zentrum des Raumes stehen nicht etwa Computer oder Lautsprecher, wie man es vermuten würde für einen Komponisten, der Bahnbrechendes geleistet hat auf dem Gebiet der elektronischen Musik. Ein Flügel dominiert das Bild, darauf die Werke Debussys, die Manoury auch schon einmal sensibel orchestriert hat.

An den Wänden seines Arbeitszimmers finden sich gegenwärtig auch die Bühnenpläne bedeutender moderner Konzertsäle wie der Kölner Philharmonie, der Elbphilharmonie und der Pariser Philharmonie. Darin eingezeichnet Fernpositionen für Musiker und Sänger – und, selbstverständlich, zahlreiche Lautsprechermarkierungen. Die Pläne sind eine wichtige Arbeitsgrundlage für sein gegenwärtiges Projekt – das Lab.Oratorium, das er im Auftrag des Gürzenich-Orchester Köln, des IRCAM, der Elbphilharmonie und der Pariser Philharmonie schreibt. Es ist kein Zufall, dass sich diese Institutionen zusammengefunden haben: teilen die Philharmonien von Paris, Hamburg und Köln, wo das Gürzenich-Orchester beheimatet ist, doch ihre alternative, andersartige architektonische Anlage. Nicht schuhschachtelförmig, sondern ansteigend und rund um das Podium herum ist das Publikum in diesen Sälen platziert.

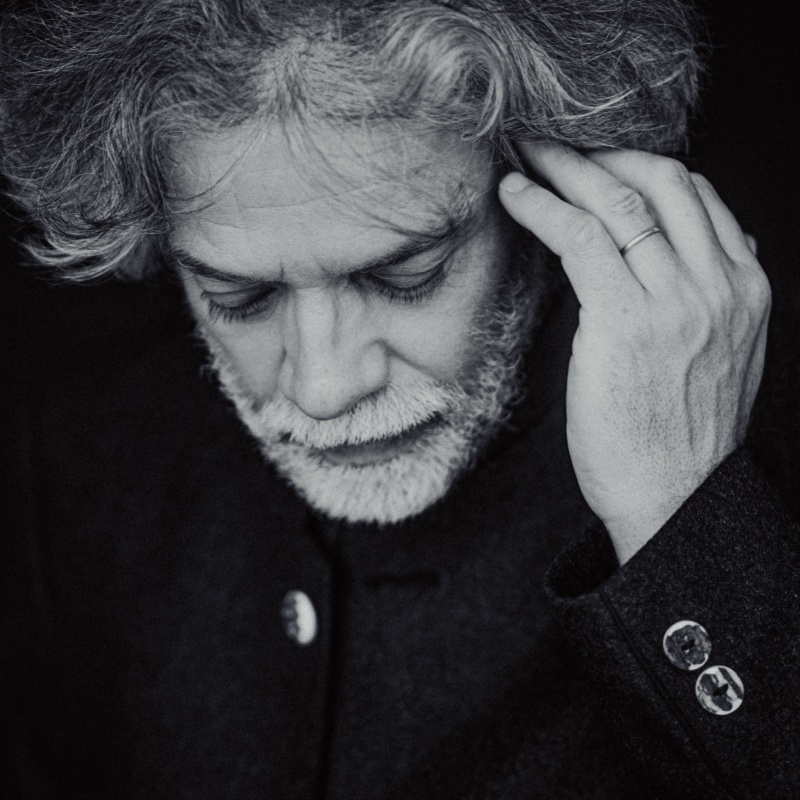

Ein willkommener Anlass, zu lange nicht hinterfragte Gewohnheiten neu zu bewerten. „Gibt es nicht eine andere sinnvolle Art, die Musiker in einem Orchester anzuordnen als die, die wir seit zweieinhalb Jahrhunderten kennen?“, fragt der Komponist Philippe Manoury kritisch. „Müssen wir ad infinitum den hierarchisierten ‚philharmonischen Klang’ kultivieren, den uns die Tradition der Klassik und Romantik hinterlassen hat? Sollte man sich nicht in einer radikal zeitgenössischen Ästhetik ausdrücken und endlich jene Codes aufgeben können, die auf die soziale Ordnung von damals bezogen sind?“ Diese Fragen stellt Philippe Manoury nicht nur theoretisch. In seiner Köln-Trilogie, die er gemeinsam mit dem Dirigenten François-Xavier Roth entworfen hat, geht er ihr systematisch mit einem Zyklus von Raum-Kompositionen auf den Grund.

Manoury schafft damit nicht weitere, monolithische Raumkompositionen, welche die Dimensionen gewöhnlicher Konzertsäle sprengen: In seiner Trilogie lotet Manoury die akustischen, strukturellen und ästhetischen Möglichkeiten moderner Konzertsaalarchitekturen aus. Stellte Manourys in situ noch ein Solistenensemble auf der Bühne acht in einem akustischen Trapez platzierten Gruppen gegenüber, wählt RING die Form eines kreisförmig um das Publikum aufgebauten Orchesters: dessen 14 Gruppen korrespondieren mit einem Orchester in der Größe eines „Mozart-Orchesters“ auf der Bühne. Durch die Komposition eines rund 20-minütigen Vorspiels, in dem sowohl komponierte als auch freie Passagen während des Publikumseinlasses und des parallelen Orchesterauftrittes erklingen, unterminiert Manoury in RING das klassische Konzertritual und hält den Beginn des Werkes in der Schwebe.

Inspiriert durch die Inszenierungsstrategien im zeitgenössischen Theater, namentlich durch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Nicolas Stemann, intensiviert er dieses Zusammenspiel von musikalischer und theatralischer Idee im Schlussstein der „Köln-Trilogie“, dem Lab.Oratorium. Im Lab.Oratorium ist – anders als im modularen „Thinkspiel“ Kein Licht – die Form „komponiert“. Und dennoch hat Manoury sich auch hier auf einen intensiven Dialog mit dem Regisseur eingelassen und gemeinsam mit ihm Form und Stoff definiert. Inhaltlich kreist das Werk um eine Tragödie unserer Gegenwart: das Sterben Tausender Menschen auf der Flucht im Mittelmeer. Im Gespräch mit Seenotrettern und Geflüchteten haben Stemann und Manoury ihr Bewusstsein für diese aktuelle Krise geschärft und entwickeln ein Werk, in dem die Aporien, in welche unsere Gesellschaft im Umgang mit den Folgen von Flucht und Vertreibung gerät, verhandelt werden. Das Projekt umkreist die Spannungslage einer Wohlstandsgesellschaft auf der Suche nach Unterhaltung und der Unmöglichkeit, vor der Wirklichkeit die Augen zu verschließen. Texte von Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek und Georg Trakl bilden die Grundlage für die Komposition. Die Philharmonie wird zu einem Kreuzfahrtschiff, auf dem sich schon bald die Frage stellt: Wer ist Zuschauer, wer ist Akteur in diesem Geschehen? Sind wir alle im selben Boot? Das Gedicht Reklame von Ingeborg Bachmann führt mitten ins Herz des Lab.Oratorium: „Wohin aber gehen wir?“ fragt darin das lyrische Ich. „ohne sorge sei ohne sorge“ antwortet eine zweite Stimme, „heiter und mit musik“. Die zweite Stimme verstummt angesichts der „Totenstille“, die einbricht in die unverwüstliche Heiterkeit der „Traumwäscherei“.

Patrick Hahn, 2/2019