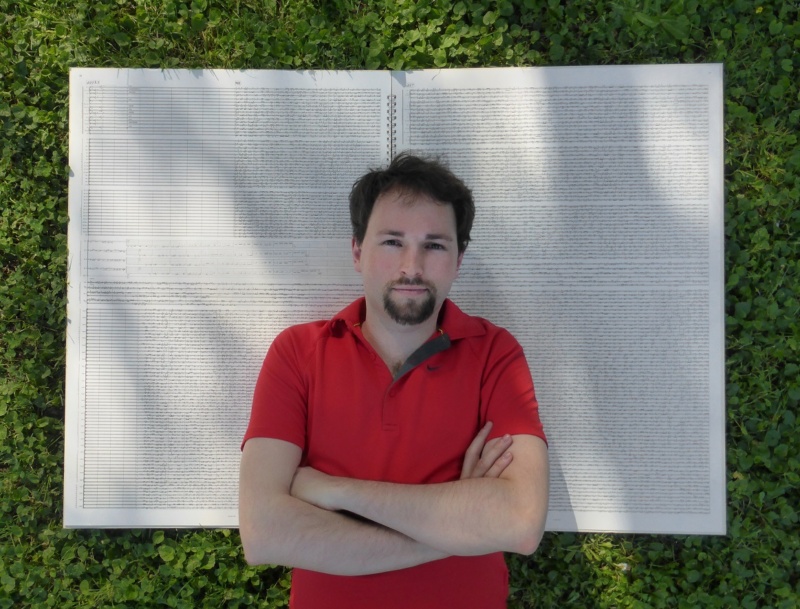

Mit Beginn der Konzertsaison 2018/2019 hat Bas Wiegers als Nachfolger von Sylvain Cambreling die Position des ersten Gastdirigenten des Klangforum Wien übernommen. Für die Agenda 2018/19 des Ensembles äußerte sich der Dirigent in einem ausführlichen Essay mit dem Titel „Einige Überlegungen zum Thema Vielfalt und Eigenheit“. Mit freundlicher Genehmigung des Klangforum Wien veröffentlichen wir eine gekürzte Fassung des Textes.

Sich auf „Gegenwärtiges“ zu konzentrieren, bedeutet, sich permanent zu verändern. Das „Jetzt“ ist immer anders, stets im Fluss. Vor vierzig bis vor etwa zwanzig Jahren waren Komponisten und ihr unmittelbarer Freundeskreis die treibenden Kräfte hinter der Gründung von Ensembles für Neue Musik, weil sie das Gefühl hatten, dass sie für ihre Musik anders gearteter Organismen und Konstellationen bedurften. Natürlich schreiben junge Komponisten heute eine andere Musik als ihre Kollegen in den 70er und 80er Jahren. Die neue Generation an Zuhörern hat eine andere Erwartungshaltung als jene der letzten Dekaden. Ihre musikalischen Erfahrungen bedürfen eines anderen Mediums.

Das ist alles ganz einleuchtend, aber was bedeutet es für die etablierten Ensembles für Neue Musik? Vor Jahrzehnten gegründet, haben sie sich im Lauf der Zeit perfektioniert und institutionalisiert; und nun besteht die Gefahr, dass sie altern und aufhören, „zeitgenössisch“ zu sein. Wie ihre Vorgänger, die Symphonieorchester, werden sie zu spezialisierten Ensembles für die Musik anderer Generationen. Also müssen die Ensembles (und Orchester!) ihre Dringlichkeit, ihre Notwendigkeit ständig neu unter Beweis stellen; andernfalls verlieren sie früher oder später ihre Relevanz. Und Ensembles laufen – mehr noch als Symphonieorchester und Opernhäuser – Gefahr, von einer gedankenlosen Politik ohne große Umschweife abgeschafft zu werden, wie es meine niederländische Heimat in den letzten zwei Jahren auf so bedauerliche Weise vorgemacht hat.

Das bedeutet nicht, dass Ensembles sich ihres Repertoires und ihres Wissens entledigen sollen, die sie in all den Jahren ihrer Existenz angesammelt haben – ganz im Gegenteil. Die interessanteste und brauchbarste Option dürfte eine Mischform sein: die Musiker geben dem Publikum nach wie vor die Möglichkeit, Live-Musik aus der näheren und ferneren Vergangenheit zu hören, während sie gleichzeitig neugierig bleiben auf die neuesten Entwicklungen in der Musik und so deren unmittelbare Zukunft mitgestalten. Für mich lauten die zentralen Begriffe, auf die wir uns konzentrieren müssen: Vielfalt und Eigenheit.

Egal, ob es um Rasse geht, um Gender, Einkommen, sexuelle Orientierung, Ernährung oder Kunst: die heutige Welt wird offensichtlich von der Idee der Vielfalt bestimmt. Wenn wir die Welt, die uns umgibt, darstellen und mit ihr kommunizieren wollen, ist Vielfalt in der Programmation, in der Art der Kommunikation, in unserem künstlerischen Schaffen von zentraler Bedeutung. Es gibt Musik, die der fokussierten Konzentration des tiefen Hinhörens bedarf, oder einer nahezu wissenschaftlichen Aufmerksamkeit; manche Arten von Musik benötigen ein informelles Setting und wieder andere sind auf eine theatralische Präsentation angewiesen, um ihr volles Potential zu entfalten. Es ist ganz wichtig für Musiker, Ensembles und Programmgestalter, die Position eines Kurators einzunehmen: Wir lieben das; wir finden, dass es außergewöhnlich ist und wir möchten den Beweis dafür antreten. Das ist wichtig, weil wir uns sonst in dieser enormen Vielfalt verlieren. Jemand muss Entscheidungen treffen, die Notwendigkeit fühlen, sie zu teilen und einen Kontext für das Publikum erschaffen, in dem sie gemeinschaftlich erlebt werden können.

Ab dem Zeitpunkt, an dem Musik niedergeschrieben wurde, war der Komponist immer zugleich auch aufführender Musiker. Im Laufe der Zeit gab es Veränderungen; für eine Weile galt der Komponist als künstlerisches Genie, der seine Partitur an den Musiker weiterreicht, der treulich spielt, was da geschrieben steht. Heute ist die Vorstellung von einem Komponisten-Genie nur eine von vielen Möglichkeiten, Neue Musik zu schreiben. Es gibt interessante Komponisten, die einen traditionellen musikalischen Hintergrund haben – aber auch solche, die von der Improvisation herkommen, aus der Filmmusik oder selbst von der bildenden oder der Konzeptkunst und nicht von der Musik. Auf der einen Seite gibt es immer noch Komponisten, die eine komplett durchdachte Partitur abliefern; andererseits gibt es Komponisten, die kaum Noten lesen können und deren Werke einer fantasievollen Interpretation bedürfen, um ihre musikalischen Ideen zum Leben zu erwecken.

Möchten wir dieses gesamte Spektrum aufführen? Und sind wir dazu in der Lage? Eine Sache ist klar: wenn wir ausschließlich Musik von hoher technischer Qualität der Instrumentierung spielen, wie beispielsweise Stücke in der Nachfolge von Ravel und Lachenmann, lassen wir uns eine ganze Menge an anderen Formen des Musizierens entgehen. Die Musiker-Interpreten versäumen dabei vor allem auch, sich Fertigkeiten auf einer mehr co-kompositorischen, co-kreativen Ebene anzueignen. Aber dies bedarf einer anderen Einstellung, eines anderen Arbeitsprozesses und einer anderen Art von Verantwortung sowohl seitens des Komponisten als auch des Musiker-Interpreten.

Die Ensembles, die in den 70er und 80er Jahren entstanden, wurden aus einem Bedürfnis nach neuen musikalischen und künstlerischen Richtungen heraus geboren. Aber seltsamer Weise haben sie – trotz der damals schon omnipräsenten Popkultur – am traditionellen Bühnenkonzept festgehalten, sowohl, was die Dramaturgie des Konzertereignisses, als auch das Benehmen der Musiker auf der Bühne betrifft.

Die Dramaturgie wird nun zusehends differenzierter. Ein Konzert im Format: Ouverture – Solo-Stück – Symphonie (eine romantische Formel, die auch in viele Konzerte mit zeitgenössischer Musik Eingang gefunden hat), stellt nur eine von vielen Möglichkeiten dar. Eine andere ist es, das Programm in Form eines Bogens zu konzipieren und das Publikum ohne Unterbrechung von einer Erfahrung zur nächsten zu führen. Das hat eine komplett andere Art von Konzentration und Aussage zur Folge. Wiederum gilt es, zu unterscheiden: nicht jede Art von Musik ist für die eine oder andere Herangehensweise geeignet. Eine ganzheitlichere Dramaturgie wird sogar Vorstellungen bezüglich Licht, Klang oder Bühnenbild in den Prozess einbinden. Sich mit anderen Kunstformen zu verbinden, wird nicht nur unsere eigenen Ideen in Bezug auf eine mögliche Aufführungsgestaltung bereichern, es wird auch Publikumsschichten die Tore öffnen, die sich für diese anderen Kunstbereiche interessierten, nicht nur für die Musik.

Im Rahmen von Musikaufführungen über Bühnenpräsenz zu sprechen, bedeutet nicht, dem Musiker zusätzliche Interpretations-Kriterien aufzubürden. Es gilt nur anzuerkennen, was immer schon Bestandteil unserer Kunst war, jedoch oft übersehen oder für selbstverständlich genommen wird. Ein Symphonieorchester im Frack ist Theater. Vielleicht ein sehr formalisiertes, einheitliches Spektakel, aber gleichwohl Theater. Wir sind niemals anonym; alles wird gesehen, registriert, ist Teil der Erfahrung des Publikums. Das heißt nicht, dass wir auf der Bühne alle modisch gekleidet und instagrammbar sein müssen. Unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche visuelle Botschaften, aber auch unterschiedliche Verhaltensweisen. Sind wir auf der Bühne entspannt oder sehr konzentriert? Gibt es eine Distanz zwischen Interpret und Publikum oder versuchen wir, diesen Abstand so gering wie möglich zu halten?

Das Publikum direkt anzusprechen gilt immer noch als etwas, dessen „seriöse” Musiker nicht bedürfen und das die Größe der Kunstform schmälert. Ich habe einmal in einem frei zugänglichen Nachmittagskonzert ein sehr komplexes und verstörendes Stück von Birtwistle dirigiert. Das war eine Situation, in der man ein uninformiertes Publikum mit den „herben“ Klängen Neuer Musik sehr leicht hätte abschrecken können. Aber ich liebte das Stück und wollte den Hörern einen Zugang eröffnen, sie in diese Welt einladen – in eine Welt, die ich viele Monate lang erkundet hatte und die sie in 20 Minuten begreifen sollten! Ich musste die Veranstalter immer wieder darum bitten, bevor sie mir gestatteten, einige einfache Worte an das Publikum zu richten. Diese Angst vor Kontaktnahme muss verschwinden.

Wir sollten nie die Kraft einer Live-Aufführung unterschätzen. Ich habe meinen Weg als Dirigent des niederländischen Ricciotti-Ensembles begonnen – einem Studenten-Orchester, das in den wilden, unruhigen 70er Jahren in Amsterdam gegründet wurde, um die Musik dem Volk näherzubringen, frei nach dem sozialistischen Motto: Musik für alle, überall. Das Orchester existiert heute noch; es spielt auf öffentlichen Plätzen, in Spitälern und Schulen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich die meisten Gefängnisse der Niederlande und auch etliche im Ausland von innen kenne. Ich kann mich ganz deutlich daran erinnern, wie ich in einer Haftanstalt für Frauen den zweiten Satz von Schuberts Unvollendeter dirigierte. Die Atmosphäre war angespannt und die Frauen wussten nicht so recht, wie sie sich uns gegenüber verhalten sollten. Aber am Ende der Symphonie hatte die Stimmung sich verändert. Und in der Stille, die auf die Musik folgte, in diesem Augenblick, bevor ich die Spannung löste, seufzte eine Frau direkt hinter mir und sagte leise: „Das ist Leben.“ Ich werde für diesen Moment ewig dankbar sein. Das war einer dieser raren Augenblicke, in dem man eine völlig ehrliche Rückmeldung zu dem erhält, was man gerade auf dieser seltsamen Bühne getan hat. Mir wurde die Kraft einer Gruppe von Menschen bewusst, die sich gemeinsam konzentrieren und denen es gelingt, zusammen mit dem Publikum (ja – wir brauchen dazu auch das Publikum!) etwas zu erschaffen, das tatsächlich, wenn auch für kurze Zeit, das Leben eines Menschen verändert hat.

Die Gegenwart ist sehr aufregend. In der Musik befinden wir uns in einem wahren Ozean an Möglichkeiten und Entwicklungen. Unsere Präsenz auf der Bühne kann zugleich theatralischer und informeller sein als je zuvor. Es ist alles ganz wunderbar verwirrend. Innerhalb dieser vielfältigen Realität liegt die Aufgabe für uns Musiker-Interpreten darin, die ungezählten Möglichkeiten all dieser unterschiedlichen Arten von Musik wahrzunehmen, unsere Vorlieben zu schärfen und die jeweils beste Methode zu finden, für unsere Liebe Zeugnis abzulegen. Komponisten können „monogam“ in ihrer Liebe, in ihrer Auswahl sein. Aber die ausübenden Musiker und Programmgestalter müssen die Vielfalt lieben und flexibel sein. Wir müssen Mittel und Wege finden, mit dieser Komplexität umzugehen und unsere Liebe mit den Zuhörern zu teilen – in der Hoffnung, dass etwas von unserer Verwirrung und unserer Faszination sich auf sie überträgt. Jeder Schritt, den wir in diese Richtung setzen, macht die Welt vollkommener, verständnisvoller, besser.

Bas Wiegers, 2018