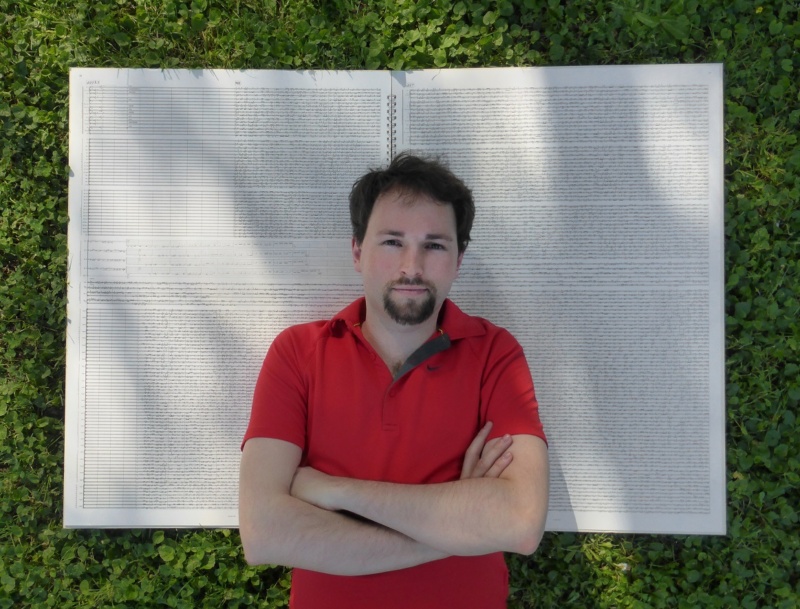

Der Juli 2017 startete für den Komponisten Mark Andre mit einer ereignisreichen Woche: Im Rahmen des musica-viva-Wochenendes erhielt er die alle zwei Jahre von der Hans und Gertrud Zender-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie der Künste, musica viva und BR Klassik verliehene Auszeichnung „Happy New Ears“, betitelt nach der bekannten Aufforderung von John Cage zu vorurteilsfreiem Hören. Tags zuvor hatte das Arditti Quartet Miniaturen zur Uraufführung gebracht, ehe am Tag der Preisverleihung die Uraufführung des Orchesterwerkes woher … wohin durch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Matthias Pintscher folgte.

Wir veröffentlichen das Gespräch mit freundlicher Genehmigung des VAN Magazins, wo es unmittelbar vor der Preisverleihung erschienen ist.

VAN: Du hast von 1987 bis 1993 am Pariser Konservatorium studiert, unter anderem bei Gérard Grisey. Dies war eine Zeit, in der Pierre Boulez einen besonders großen Einfluss auf die Musik in Frankreich ausübte. Wie hast du sie erlebt?

Mark Andre: Bei Grisey habe ich nur ein Jahr studiert, das war ein bisschen zufällig. Er sprach viel über Scelsi und Ligeti. Er war natürlich extrem gegen andere … sagen wir: „Fraktionen“ (lacht). Es war schwierig, diesen Streit zwischen ihm und Boulez nicht mitzubekommen. Ich hatte großen Respekt vor Pierre Boulez, mit dem ich viel später arbeiten durfte. Ich hatte auch großen Respekt vor den Spektralisten – aber beide waren nicht meine Familie. Ich war mit keiner Fraktion richtig einverstanden.

War es schwer, jung zu sein und nicht zu wissen, wohin man gehört?

Natürlich. Aber Claude Ballif, mein anderer Lehrer, war großartig für mich. Er hat uns auf Iwan Wyschnegradsky aufmerksam gemacht, mit dem er eng befreundet war. Claude hatte zu Hause Wyschnegradskys Klavier mit den zwei Tastaturen stehen. Er hatte Wyschnegradsky unterstützt, weil der offenbar am Ende seines Lebens in Paris sehr isoliert war. Leider ist Claude jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten, das geht schnell.

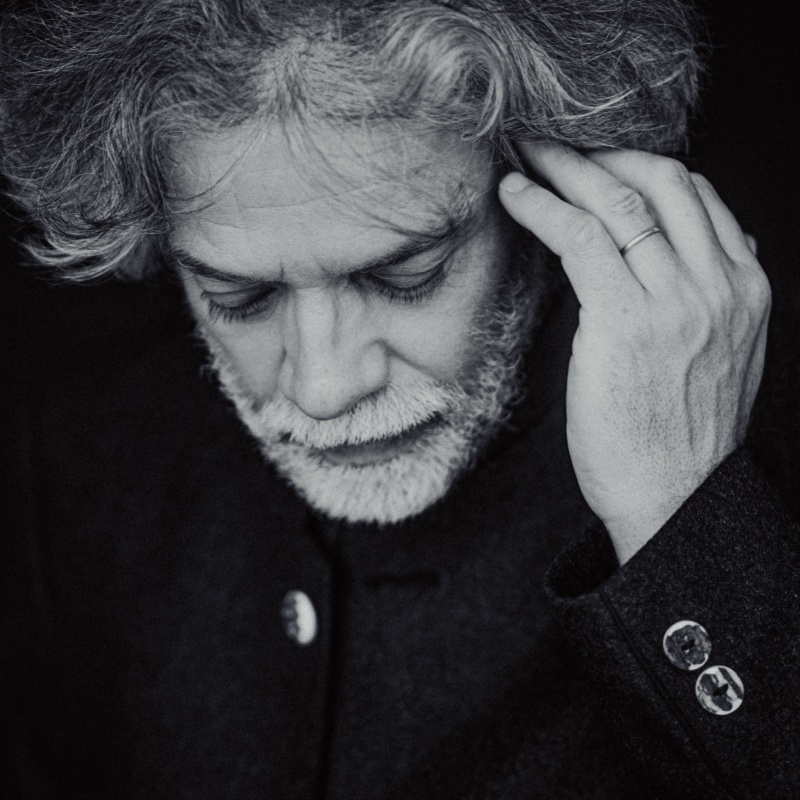

Im Anschluss bist du dann zum Studium bei Helmut Lachenmann nach Stuttgart gegangen. Lachenmann redet bekanntlich nicht nur deutsch, sondern ein sehr kompliziertes Deutsch. Konntest du am Anfang überhaupt verstehen, was er gesagt hat?

Er redet ja auch noch im schwäbischen Dialekt (lacht). Aber ich komme aus dem Elsass. Bei uns wurde nicht Französisch geredet, sondern Alemannisch, was geholfen hat. Für mich war es eigentlich eher eine Rückkehr nach Hause. Ich fühlte mich wegen der Sprache und der Kultur in Stuttgart wohler als in Paris. Später auch wegen der persönlichen Nähe zu Helmut Lachenmann.

War er ein strenger Lehrer?

Ihm ging es primär um eine Typologie des Beobachtens: Wie und was beobachtet man? Wann bin ich authentisch? Wo steckt das Potential in dem, was ich mache? In dieser Art war er schon extrem streng. Man wurde dann sehr nachdenklich. Es war eine Herausforderung, eine Auseinandersetzung mit sich selbst.

Was hat sich in deiner Musik dabei verändert?

Es ging in die Richtung, die ich mir wünschte. Vielleicht hatte ich in Paris nicht die Kraft, das allein zu machen. Ein Beispiel: In Paris wurden wir permanent gefragt, „Wie lautet Ihre kompositorische Sprache?“ Ich bemühte mich um eine vernünftige Antwort, aber innerlich dachte ich, „Ich habe keine Sprache. Es geht nicht um eine Sprache in Musik.“ Bei Helmut ging es im Gegenteil um den Atem der Situation. Er hat immer gesagt, „Die Lehre als Leere.“

Du hast deinen Namen von Marc André in Mark Andre umändern lassen. Warum?

Ich komme aus einer deutsch-französischen Familie, unser ursprünglicher Nachname war eigentlich Andress. Wir wurden 1924 umbenannt, weil meine Großeltern damals in Frankreich lebten. Mein Großvater hatte zwei Brüder, die während des Zweiten Weltkrieges gestorben sind. Einer starb in Stalingrad (auf deutscher Seite, d. Red.), der andere im Konzentrationslager mit den Franzosen. Aber beide sind zusammen begraben. Wir sind weder Franzosen noch Deutsche noch Elsässer. Es ist eine fluktuierende, schwebende Identität.

Du wurdest von deinen Großeltern aufgezogen. Inwiefern hat dich das geprägt?

Mich prägte die permanente Nähe zu alten, zerbrechlichen Menschen, die oft krank sind, Medikamente nehmen und Geschichten aus einer anderen Zeit, aus ihrer Kindheit, erzählen. Ich habe gespürt, dass sie durch den Krieg viel über die Schwierigkeit der Identität erfahren haben. Es wurde zwar nicht so viel erzählt – eher tabuisiert – aber es prägte trotzdem stark. Ich komme auch aus einer sehr religiösen Familie, besonders meine Großmutter, was mich ebenfalls sehr geprägt hatte.

Gehst du regelmäßig in die Kirche?

Ja. Ich gehöre einer Gemeinde der Evangelischen Kirche Deutschlands in Friedrichshain an. Als Kind bin ich jeden Sonntag zum Religionsunterricht in die Kirche gegangen. Entscheidend für mich war, dass es dort einen Unterricht über den Heiligen Geist gab. Er gilt zwar für viele Christen als sehr abstrakt, unbegreiflich. Aber für mich war das genau andersrum. Es ist fast so, als ob ich das gespürt hätte, als Präsenz, als Kraft. Irgendwie spürte ich, dass etwas in mir bläst - Wind und Blasen sind das selbe Wort auf Hebräisch. Es ist immer geblieben.

Das heutige Christentum wird oft auf politische Standpunkte wie Abtreibung reduziert. Wie gehst du damit um?

Danke schön für die Frage. Besonders als Protestant wird man mit den Geboten Moses’ einerseits und der Lehre des Evangeliums anderseits, die an sich sehr komplex ist, konfrontiert. Man muss für sich eine individuelle Entscheidung treffen. Für mich bleibt die Episode der Ehebrecherin sehr wichtig. Jesus gibt diese unglaubliche Aussage: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“ Und die Menschen werfen keinen Stern [sic] …

Stern! Das ist doch ein schönes Bild!

(Lacht) Stein! Stattdessen fahren sie nach Hause und denken nach. Diese Lehre erlebe ich als kompositorische Lehre, weil das Nachdenken sehr zentral beim Komponieren ist – die Episode beschreibt den kreativen Prozess im Innersten. Für meine Arbeit ist das Verschwinden oder das Entschwinden die zentrale Kategorie. Ich meine das nicht pathetisch oder negativ, sondern intuitiv. Es gibt im Evangelium Episoden, wo Jesus von Nazareth verschwunden ist, immer wenn er erkannt wurde. Beim Komponieren verschwinden Strukturen, Klänge, Zeittypen.

Was meinst du mit „verschwinden“?

Zum Beispiel habe ich neulich ein Stück für Jörg Widmann geschrieben. Wir haben verschiedene Mehrklänge mit doppelten Trillern entwickelt, sehr pianissimo. Das heißt, das Ergebnis wird immer fluktuieren, es wird immer an der Schwelle zum Verschwinden präsentiert.

Bei deinen Stücken hij I und hij II höre ich eine Zerbrechlichkeit. Du hast dieses Wort in Zusammenhang mit deinen Großeltern benutzt. Ist das auch etwas, wonach du in deiner Musik suchst?

Ich glaube, dass die Zerbrechlichkeit ein Raum der Intensität sein kann. Es ist kein Manierismus, kein Ambiente, keine Dramaturgie, sondern das Ergebnis von strukturellen, klanglichen, zeitlichen, organisatorischen Entscheidungen. Es entfalten sich immer Situationen, die zu beobachten sind. Alle Menschen können mit ihren Antennen, ihrer Individualität, beobachten. Ich verehre die Musikwissenschaft, aber man braucht nicht darin zu promovieren, um das zu erleben.

Vor einigen Jahren habe ich mit Freunden ein Stück von dir gehört, die noch nie vorher auf einem Konzert mit zeitgenössischer Musik gewesen waren. Und die Musik hatte eine sehr große Wirkung auf sie.

Das ist mir eine Ehre. Ohne pathetisch sein zu wollen, aber wenn man im Innersten angesprochen und berührt wird, passiert etwas. Aus meiner Perspektive ist das das Ergebnis eines sehr anspruchsvollen Beobachtens. Ich habe großen Respekt davor, wenn man ein Konzert intensiv beobachtet.

Der Guardian schreibt 2011 in einer Konzertkritik, dass deine Musik noch nicht in Großbritannien oder den USA angekommen sei. Weißt du warum?

Nein, aber ich bedauere es.

Hängt es vielleicht mit der Verortung in einer zentraleuropäischen Tradition zusammen?

Weißt du, ich war mal in Finnland und hatte ein Interview im Radio. Die Journalisten sagten, „Sie gehören zu der Post-Krieg-Traumatisierten-Deutschen-Musik“ (lacht). Man weiß nicht, wie die Menschen das beobachten, aber da war ich ein bisschen überrascht.

Wie sieht dein Kompositionsalltag aus?

Ich arbeite sehr, sehr viel. Mindestens acht Stunden oder bis zur Erschöpfung. Vielleicht klingt es pathetisch, aber das ist mein Leben. Ich sehe alles durch dieses Prisma. Es bestimmt alles. Das ist vielleicht nicht ungefährlich. Es lässt wenig Platz für andere Sachen. Ich arbeite auch in meiner Wohnung. Ich brauche die Nähe zum Rechner, zu den Skizzen, ich brauche ihre Präsenz. Das atmet, es lebt weiter wie ein Organismus. Und vielleicht brauche ich auch diese Gefahr.