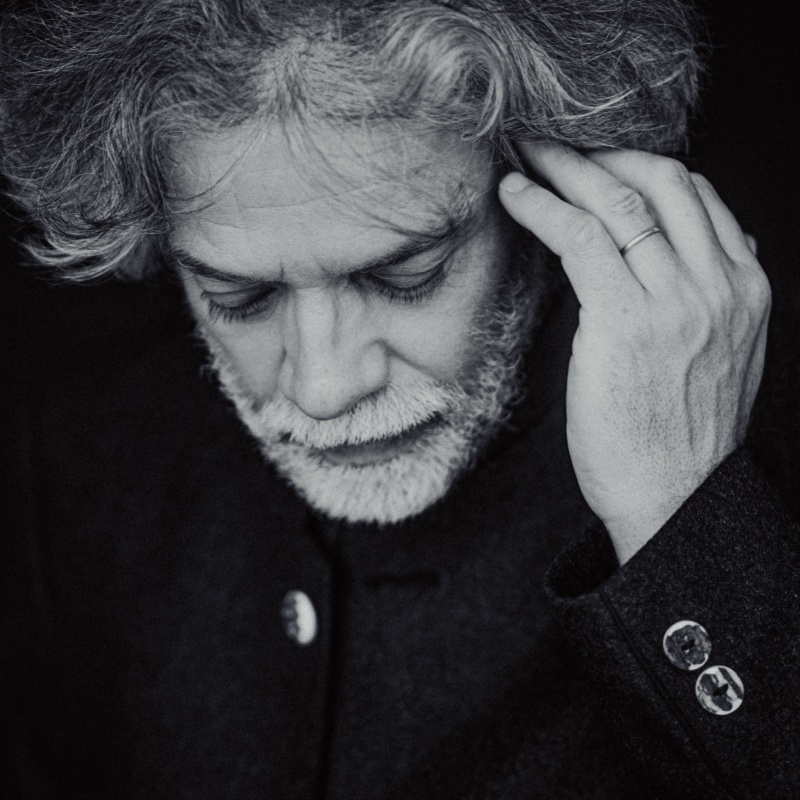

Höchst erfolgreich waren seine Dirigate von Bachs Johannes- und Matthäus-Passion sowie des Weihnachtsoratoriums, und nach eigenen Angaben hat er bei seinen Tourneen mit dem Ensemble Le Concert Lorrain und dem Nederlands Kamerkoor bzw. dem Balthasar-Neumann-Chor „Blut geleckt“. Im Gespräch erklärte Christoph Prégardien im Sommer 2017, was ihn an der neuen Rolle reizt, welche Erfahrungen seine Interpretationen beflügeln und inwiefern sich der Tourneealltag von Sängern und Dirigenten unterscheidet.

Wenn man dem gängigen Vorurteil Glauben schenkt, sind Tenöre im Grunde nur am Klang ihrer eigenen Stimme interessiert. Sie hingegen interessieren sich auch für die Partitur – und haben angefangen, zu dirigieren. Wie kam es dazu?

Ich hatte nie Pläne, Dirigent zu werden, das war einfach ein anderes Berufsbild. Die Idee ist langsam gewachsen: Immer öfter hatte ich das Gefühl – gerade bei Werken, die ich sehr gut kenne – dass manche Dirigenten sich kaum darum kümmern, ob eine Aufführung eine wirkliche Einheit ergibt. Und zwar eine Einheit, die sich vom Orchester über den Chor bis zu den Solisten fortsetzt. Vor allem die Solisten werden von vielen Dirigenten eher „in Ruhe gelassen“ und bekommen wenig Feedback darüber, was sie zu tun haben: was Verzierungen, Vorhalte, Vibrato angeht. Da kommen dann Aufführungen heraus, die vielleicht vom Chor und Orchester her ganz gut sind, aber bei denen die Solisten ein bisschen wie Fremdkörper wirken. Es gibt einige wenige Dirigenten, und das sind interessanterweise vor allen Dingen diejenigen, die in der historischen Aufführungspraxis tätig sind, die auch bei den Solisten darauf achten, dass eine Einheitlichkeit entsteht. Dazu gehört sicherlich René Jacobs, genauso wie Herreweghe, Koopmann, auch Gardiner.

Empfinden die Solisten es manchmal als Übergriff auf ihr Terrain, wenn jemand ihnen zum Beispiel vorschreiben will, wie sie Verzierungen machen sollen?

Ich glaube, dass in den Bereichen, wo ich bisher gearbeitet habe, eine große Offenheit besteht. Bei der jüngeren Generation von Sängern herrscht eine andere Einstellung dem eigenen Berufsbild gegenüber. Dieses Stargehabe, das in der Oper, bei den großen Namen vorkommen mag, ist in dieser Generation völlig vorbei. Ich habe nie Probleme gehabt, auch den Sängern zu sagen: Jetzt versucht das doch mal so oder macht da ein bisschen weniger Vibrato und singt da mal leiser.

Da sind Sie sicherlich auch einem Sänger gegenüber eine andere Autorität als es ein Dirigent wäre, der sich mit Gesang weniger auskennt.

Genau. Gerade die Chöre sind extrem offen und freudig, dass da vorne jemand steht, der genau um ihre Probleme weiß. Ich kann natürlich mit dem Orchester beispielsweise mit meiner Erfahrung, was die Streicher betrifft, nicht so arbeiten wie jemand, der seit 30 Jahren vorne steht und vielleicht selbst Geiger ist. Da bin ich sehr auf die Hilfe der Konzertmeisterin oder des Konzertmeisters oder des Continuo-Cellisten angewiesen. Aber es gibt neben der sängerischen Seite noch andere Dinge, auf die viele Instrumentalisten-Dirigenten nicht unbedingt achten, Phrasierung zum Beispiel. Und ganz wichtig ist mir die Verbindung von Wort und Komposition – die Interpretation der Textvorlage durch den Komponisten. Da habe ich natürlich eine große Erfahrung durch mein langes Berufsleben und kann Dinge sagen, die für einige neu sind. Sehr profitiert habe ich in dieser Hinsicht von den großen Dirigenten, mit denen ich arbeiten durfte und die ich so sehr schätze. Wie Harnoncourt Stücke aufgebaut hat, nicht aus der musikalischen, sondern aus der textlichen Struktur – das war extrem beeindruckend und hat mich sehr geprägt. Und noch auf einer anderen Ebene Philippe Herreweghe, weil ich empfunden habe, dass niemand Bach so gut und so textnah verstanden hat wie er. Er kann mit dieser barocken Sprache extrem viel anfangen, gerade auf der spirituellen Ebene. Dieser Subtext ist besonders bei geistlicher Musik sehr wichtig.

Auch wenn wir jetzt schon mittendrin sind – vielleicht können Sie noch mal einen halben Schritt zurückgehen und kurz schildern, wie es dann tatsächlich dazu gekommen ist, dass Sie zum ersten Mal dirigiert haben.

Aus meiner Unzufriedenheit mit gewissen Aufführungen heraus kam ich mit Stephan Schultz, dem künstlerischen Leiter von Le Concert Lorrain, darüber ins Gespräch, dass ich Lust hätte, selbst mal zu dirigieren. Und dann haben wir für 2012 die Johannes-Passion geplant. Ich hatte die Evangelisten-Partie immer schon aus der Partitur gesungen und nicht aus dem Klavierauszug, so dass ich glaubte, die Partitur einigermaßen zu kennen. Aber als ich dann mit der Vorbereitung anfing, merkte ich, wie komplex doch so eine Partitur ist. Ich habe viel Sekundärliteratur gelesen und vor allem Dirigierstunden genommen. Ich habe mich mit Marcus Creed getroffen, der damals einen wunderbaren Assistenten hatte, mit dem ich mich auch jetzt immer noch treffe, wenn Probleme anstehen. Und ich habe Fabio Luisi gefragt: Fabio, ich werde 2012 zum ersten Mal dirigieren – würdest Du mir ein paar Privatstunden geben? Er sagte, au ja, ich zeige Dir, wie das Dirigieren geht, und Du erzählst mir ein bisschen über Bach. Wenn er dirigiert, sind der Körper, die Hände und der Kopf eine Einheit, egal, ob es Musik aus dem 20., 19. oder 18. Jahrhundert ist. Das ist so elegant, das ist so klar, das ist im Schlag so deutlich – genau das schwebt mir vor. Dem Vorurteil „der kann das doch gar nicht, der ist doch Sänger“ wollte ich jedenfalls entgegentreten, indem ich mich auf das erste Dirigat sehr intensiv vorbereitet habe.

Sie haben inzwischen mehrere Tourneen als Dirigent gemacht. Vieles an diesem Tourneealltag ist sicherlich ganz anders als in ihrem sonstigen Berufsleben: Als Sänger müssen Sie unterwegs Ihre Stimme schonen. Als Dirigent müssen Sie vor dem Orchester ständig viel sprechen, laut sprechen.

Das ist sehr interessant, was das Energielevel anbelangt. Als Sänger bist du natürlich immer besorgt, dass du deine beste Fähigkeit am Abend im Konzert hast. Du versuchst also am Konzerttag, dich gut auszuruhen. Wenn du so eine große Partie zu singen hast wie den Evangelisten in der Matthäuspassion, versuchst du, dich auch in den Tagen davor in den Proben nicht so zu verausgaben. Als Dirigent dagegen bist du der erste, der kommt und der letzte, der geht – und es macht überhaupt nichts aus. Du hast so viel Energie – ob das durch die Verantwortung ist oder dadurch, dass es so viel Spaß macht? Ich habe keine Ahnung. Und was auch interessant ist: Das Nervositätslevel ist ein anderes. Wenn ich als Sänger auf die Bühne gehe, bin ich eine halbe Stunde vorher extrem nervös, das geht mir eigentlich immer noch so. Als Dirigent war das zwar anfangs auch schlimm – ich dachte, was passiert da, du gehst jetzt raus und musst den Auftakt geben und dann das ganze Stück über präsent sein. Das hat aber so einen riesigen Spaß gemacht, dass mir ungeahnte Kräfte zugeflogen sind. Vor der zweiten Aufführung war ich schon gar nicht mehr nervös. Und wissen Sie, was das Schönste daran ist? Als Sänger ist man ja gewohnt, immer ins Publikum zu schauen. Da sieht man zwar teils auch schöne Dinge, aber oft denkt man, wie benehmen die sich denn, oder wie reagieren die. Und sobald du dich als Dirigent umdrehst, siehst du 30, 40, 50 Musiker vor dir, die dich alle mit strahlenden, erwartungsvollen Augen anschauen.

Sie haben auch schon einmal beides gleichzeitig gemacht, gesungen und dirigiert.

Ja, sowohl bei der Matthäus- als auch bei der Johannes-Passion. Eigentlich wollte ich mich bei meiner ersten Tournee nur auf das Dirigieren konzentrieren. Es kamen natürlich Anfragen, kann der Herr Prégardien nicht den Evangelisten singen. Ich habe das abgelehnt bis auf eine Vorstellung in Luzern. Das war das zwölfte Konzert von dreizehn, und da habe ich gesagt, dann kannst du das. Es war von der Choreographie her erst etwas schwierig; ich hatte elfmal in normaler Aufstellung dirigiert und wollte jetzt nicht alles umdrehen. Ich habe mich dann also immer nur zu den Rezitativen zum Publikum gewendet. Das lief aber gut, es war ein Riesenerfolg. Wir haben dann zwei Jahre später auch die Matthäus-Passion dort so gemacht. Ich muss sagen, das ist wie ein Sahnehäubchen obendrauf, wenn du nicht nur Dirigent bist, sondern auch die Evangelistenpartie singen darfst. Aber – es ist wahnsinnig anstrengend.

Sie dirigieren 2019 bei den Duisburger Philharmonikern zum ersten Mal Mozart nach den drei großen Bach-Werken. Müssen Sie dafür dirigiertechnisch aufrüsten, umdenken, anders herangehen?

Ich glaube, es ist eine ähnliche Prozedur auf einer anderen Ebene. Natürlich ist so ein Werk wie das Mozart-Requiem anders gebaut als eine Matthäus-Passion. Man hat längere Sätze, eine andere Stilistik und ein Orchester, das „normale“ Dirigenten gewohnt ist. Da werde ich mich wohl ein bisschen umstellen müssen. Man ist ja in Alte-Musik-Kreisen auch als Chef eher auf gleicher Ebene mit den Musikern. Als Dirigent von einem Symphonieorchester hat man eine andere Autorität. Aber ich glaube, damit komme ich gut zurecht, ich habe auch mit solchen Orchestern genügend Erfahrung. Und gerade mit den Duisburgern habe ich auch solistisch schon viel gesungen. Sehr gespannt bin ich auch auf den ersten Teil des Programms. Da mache ich Konzertarien von Mozart, mit meinem Sohn Julian und mit Julia Kleiter, meiner Nichte. Dort gibt es ausgedehnte Accompagnato-Rezitative, bei denen die dirigentischen Fähigkeiten sehr gefragt sind.

Haben Sie über diesen kommenden Auftritt hinaus Wünsche, was Sie gern dirigieren würden? Vielleicht auch reine Orchesterwerke?

Es ist noch nichts dergleichen geplant; ich habe auch große Hochachtung davor, einen Sinfoniesatz so zu gestalten, dass er musikalisch Sinn ergibt. Die Struktur einer Phrase in der Vokalmusik ergibt sich oft von ganz alleine, weil man den Text als Grundlage hat. Bei einem rein orchestralen Stück hat man das nicht, und in einem klassischen Sinfoniesatz muss man Bögen spannen können, die über 15, 20 Minuten gehen. Ich möchte das gerne irgendwann machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Ich mache 2019 erst mal ein a cappella Programm mit der Netherlands Bach Society, mit Schütz’ Johannes-Passion und Motetten von Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy. Und was jetzt im Mai ganz toll war: Philippe Herreweghe ist 70 geworden und ich wurde zu einem großen Festkonzert eingeladen, wo viele seiner musikalischen Freunde aufgetreten sind. Dort durfte ich zum ersten Mal das Collegium Vocale dirigieren – dieses Ensemble, mit dem ich so viele Konzerte gesungen habe. Das war extrem emotional für mich. Am Schluss gab es ein Geburtstagsständchen, das ein belgischer Komponist für alle Musiker geschrieben hatte, das habe ich auch dirigiert. Das Ganze hat dazu geführt, dass das Collegium Vocale mich wahrscheinlich für 2020 einlädt, eine Weihnachtsoratorium-Tournee mit ihnen zu machen. Dass ich dann quasi Philippes Ensemble und Orchester auf Tournee dirigieren darf, das ist schon super. Und was Wünsche angeht: Es gibt zwei Sachen, die ich sehr gern dirigieren würde. Das eine wäre Mendelssohns Elias. Das andere ist, dass ich gerne mit meinem Sohn Julian die komponierte Interpretation der Winterreise von Hans Zender machen würde, die ich sehr oft gesungen habe. Und wenn ich durch das Repertoire schaue, gibt es einiges, was ich mir sehr gut vorstellen kann.

Nina Rohlfs, 8/2017