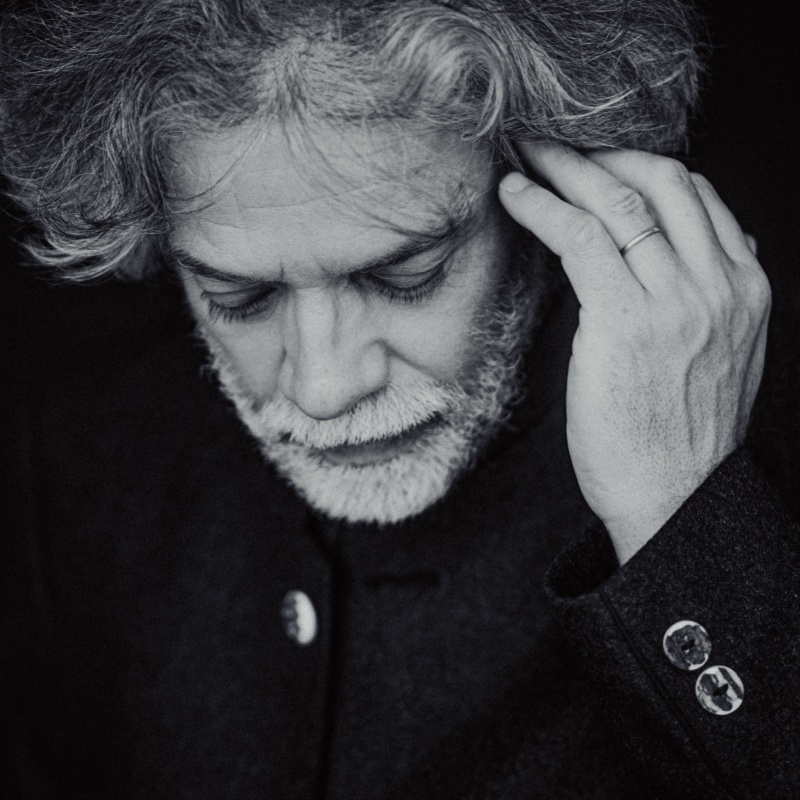

Seit 2012 widmet er sich dieser besonderen Herausforderung, inzwischen sogar mit den beiden Klavierkonzerten von Johannes Brahms. Die Besonderheiten seiner Doppelrolle und seinen Weg zum Dirigieren schilderte uns der Pianist im Interview.

Was war Ihre erste Erfahrung mit play/conduct, und was hat Sie bewogen, sich darauf einzulassen?

2012 habe ich erstmals vom Klavier aus dirigiert, und zwar das Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Damals wählte ich die Beethoven-Konzerte, mein Kernrepertoire. Aus zwei Gründen zog mich dieses unglaubliche Abenteuer an: Ich wollte den Geist wiederentdecken, der zu Zeiten Mozarts und Beethovens herrschte, als die Solisten vom Instrument aus führten und dabei eine kammermusikalische Haltung bewahrten. Gleichzeitig konnte ich damit meinen Traum verwirklichen, ein Orchester zu dirigieren. Mich begeistert das Orchesterrepertoire, und ich habe das Dirigieren schon immer als natürliche Erweiterung meiner pianistischen Karriere in Betracht gezogen. Und „play/conduct“ ist eine fantastische Möglichkeit, von der Rolle des Solisten in die des Dirigenten zu wechseln. Seitdem habe ich Mozart und besonders Beethoven sehr oft vom Klavier aus geleitet; die Beethoven-Konzerte habe ich nun auch erneut eingespielt, dieses Mal unter meiner Leitung mit der Sinfonia Varsovia.

Gleichzeitig ein Orchester zu dirigieren und den Solopart zu spielen ist nicht gerade eine alltägliche Übung. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet – gibt es eine Ausbildung dafür?

Ich habe zunächst mit erfahrenen Dirigenten wie Philippe Jordan und Pascal Rophé gearbeitet, die mir eine Grundtechnik beibrachten. Gleichzeitig beobachtete ich Künstler, die für play/conduct Auftritte bekannt sind, wie Murray Perahia für Mozart oder Daniel Barenboim für Beethoven. Ich fand dann zu meiner eigenen Technik. Man muss natürlich in erster Linie den Orchesterpart minutiös lernen und möglichst exakte, eindeutige Gesten finden, damit sich die Orchestermusiker unterstützt fühlen. Das Klavier ist dann fast nur noch ein Instrument unter vielen. Trotz allem muss ich betonen, dass heutige Orchestermitglieder auf sehr hohem Niveau und mit einem gewissen Grad an Autonomie musizieren. Anfangs versuchte ich, jede kleinste Note, jedes kleinste Ereignis zu dirigieren. Mit wachsender Erfahrung kann man den Musikern mehr Selbständigkeit zugestehen und sich dem Essentiellen widmen.

Worin bestehen die größten Schwierigkeiten dieser Aufgabe?

Die Hauptschwierigkeit ergibt sich daraus, dass der Gestus des Solisten dem Gestus des Dirigenten gegenläufig ist: Der Arm des Pianisten bewegt sich von oben nach unten zur Klaviatur, während die Dirigierbewegung ein Zurückschnellen von unten nach oben ist. Man darf sich nicht aus seiner solistischen Spielweise herausreißen lassen, obwohl man unentwegt die dirigentischen Gesten antizipiert, damit sich das Orchester gut geleitet fühlt. Ein aufregender Drahtseilakt, der sicherlich mit einer Portion Risiko verbunden ist, dessen musikalisches Resultat aber oft durch Gleichgewicht und Kohärenz verblüfft! Je mehr Erfahrung ich als Pianist, als dirigierender Pianist und als Dirigent gewinne, desto mehr mag ich es, im gleichen Konzert zwischen den Rollen hin- und herzuwechseln. Das ist ein einzigartiges und unerschöpflich reichhaltiges Erlebnis.

Welche play/conduct Projekte möchten Sie als nächstes in Angriff nehmen?

Während der laufenden Saison habe ich meine Erkundungen der letzten großen Konzerte von Mozart mit den Werken KV 482 und KV 488 fortgesetzt; außerdem habe ich im Théâtre des Champs-Élysées erstmals die beiden Brahms-Konzerte vom Klavier aus dirigiert. Zum großen Abenteuer der kommenden Saison wird aber der Kompositionsauftrag für ein play/conduct Konzert, den ich dem französischen Komponisten Aurélien Dumont erteilt habe. Es soll ein Werk im Geiste der Zeit Mozarts und Beethovens entstehen, allerdings in einer ganz und gar im 21. Jahrhundert verorteten Tonsprache! Die Uraufführung findet am 11. Oktober an der Opéra de Limoges statt, und 2020 ist das Stück mit dem Orchestre de Chambre de Paris am Théâtre des Champs-Élysées zu hören.

Interview: Prune Hernaïz, 2019

Übersetzung: Nina Rohlfs