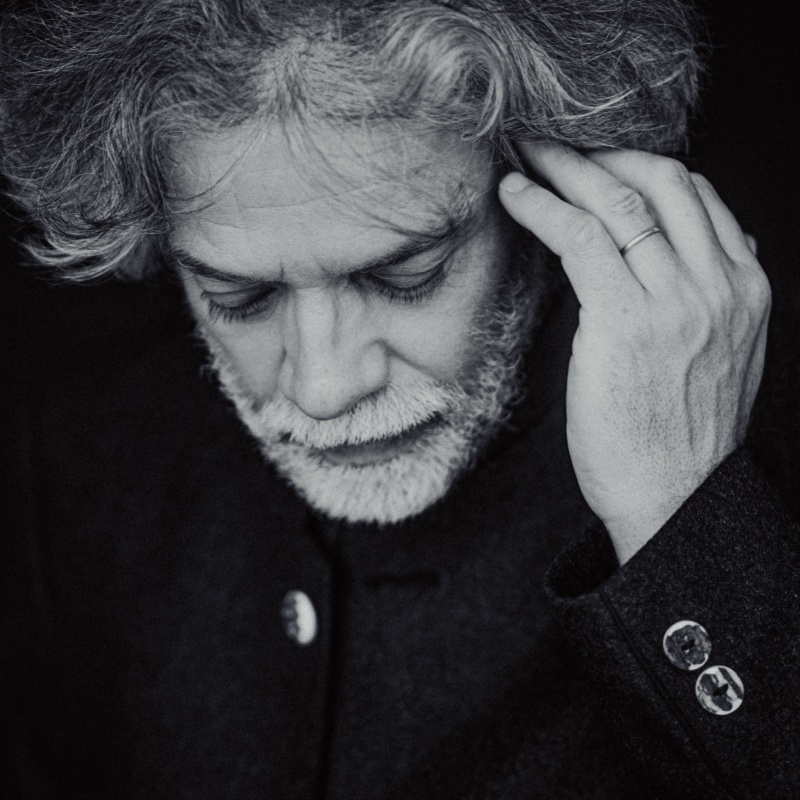

Eleonore Büning: Herr Prégardien, wie geht es dem deutschen Liederabend heute?

Christoph Prégardien: Nicht so schlecht, wie man’s ihm nachsagt! Aber sicher nicht mehr so gut, wie das noch der Fall war in den sechziger und siebziger Jahren. Nur, dass der Liederabend heute die Krise hat und kurz vor dem Aussterben steht, kann ich nicht recht glauben, wenn ich sehe, wie viele junge Sänger und Pianisten es gibt, die dieses Repertoire heiß und innig lieben. Auch das Niveau ist wesentlich höher heute, quantitativ und qualitativ, als es das noch zu meiner Studienzeit war. Das gibt mir die Hoffnung, dass man ein Publikum neu generieren könnte, das die Konzertsäle wieder ein bisschen voller macht.

Sie singen doch nicht vor leeren Sälen! Auch bei der Schubertiade in Schwarzenberg ist es rappelvoll, da muss man sich, ähnlich wie in Bayreuth, schon Monate vorher um Karten anstellen. In Heidelberg spricht man vom „Neuland Lied“. Wo bitte ist da die Krise?

Ja, stimmt, das wirkt alles sehr lebendig. Eine gewisse Liedkrise gibt es trotzdem. Schauen Sie sich um in den großen deutschen Städten, in München, Hamburg, Frankfurt, Köln, da gab es überall, als ich anfing, zu singen, eigene Konzertreihen für den Liederabend. Jetzt gibt es das nicht einmal mehr in Wien – und Wien ist doch die eigentliche Heimat der Liedkunst. Ich frage Sie: Wenn es ausgerechnet in London, in der Wigmore Hall, möglich ist, ein neues, junges Publikum zu begeistern für das deutsche Lied – wieso dann nicht in Wien?

Okay, es gibt diese Abo-Reihen nicht mehr. Aber einzelne Liederabende, die gibt es schon…

… ja, für mich. Für unsereins, für die Bekannten. Nicht für den Nachwuchs. Die Konzertveranstalter gehen ungern Risiken ein. Sie programmieren am liebsten das immer gleiche Repertoire, in der gerechten Annahme, dass das Klassikpublikum konservativ ist. Und sie engagieren außerdem ungern junge Künstler, die man noch nicht kennt. Den Liederabend haben sie deshalb viel zu früh zu Grabe getragen.

Was macht John Gilhooly in der Wigmore Hall richtig, was die Veranstalter hierzulande falsch machen?

Die Wigmore Hall bietet zur Zeit über 150 Liederabende jährlich an. Aber nicht nur Gilhooly, auch schon sein Vorgänger, William Lyne, hat dort eine wirklich tolle Mixtur programmiert, aus Altem und Neuem, Bekannten und Unbekannten, Liederabenden, Klavierabenden, Kammermusik. Die Mischung macht es. Für all dies gibt es bekanntlich jeweils ein Spezialpublikum, aber in der Wigmore Hall gibt es inzwischen ein Stammpublikum, das man sich selbst erzogen hat. Natürlich, so etwas dauert. Das Publikum muss erstmal ein Vertrauen in den Veranstalter entwickeln. Doch es nützt nichts, wenn man immer wieder nur dieselben Stücke programmiert und immer die gleichen Künstler holt, um das alte Publikum zu halten. Das alte bleibt irgendwann weg, jeder neue Künstler baut sich früher oder später sein neues Publikum auf. Den Fehler hatte man mit meiner Generation auch schon gemacht. Wenn heute meine Nichte Julia Kleiter, die eine wunderbare Liedsängerin ist, einen Liederabend singt, dann ist der Run auf die Karten erst mal etwas moderater. Na und? Ähnlich ist es mit dem Repertoire. Schubert laufe und Brahms laufe gerade noch, höre ich oft. Aber sobald man Hugo Wolf anbiete, verkaufe man sofort weniger Karten. Dazu sage ich auch: Na und?

Warum gilt das Liedpublikum als so besonders konservativ? Liegt das daran, dass The German Kunstlied mit seinen Blümelein, Bächlein und Mägdelein so schön altmodisch ist?

Das ist ganz großer Quatsch. Wir gehen doch auch ins Kino und sehen uns Robin Hood oder den Krieg der Sterne an. Das hat etwas zu tun mit Fantasie und mit Empathie. Wir lesen Romane aus dem neunzehnten Jahrhundert, wir lieben die Maler des siebzehnten Jahrhunderts und sehen uns Kunstwerke an, die noch viel älter sind. Am David von Michelangelo, diesem unsterblichen Stück Marmor, kann man sich jedes Mal wieder neu erfreuen. Ein Schubertliederabend ist wie eine Zeitreise zurück ins Biedermeier. Man darf gerne an so einem Abend ein bisschen vor sich hinlächeln, wenn dann der Junge da am Bach sitzt neben dem Mädchen und kein Wort rauskriegt. Das ist tragisch für ihn, aber auf der anderen Seite ist es ganz süß und irgendwie normal. Nicht, dass das heute anders wäre, in der Liebe. Ich denke manchmal, dass die Präsentationsform des Liederabends vielleicht ein bisschen mehr Lockerheit vertragen könnte.

Wie? Wollen Sie sich jetzt auch ein buntes Hütchen aufsetzen? Sollte man die „Winterreise“ noch öfter vertanzen und veropern?

Nein, bloß nicht. Aber der übliche Liederabend sah früher so aus, dass da einer reinkommt im Frack und dann wird es feierlich. Diese Zeit ist vorbei. Die Künstler selbst sollten runter vom Sockel und den Kontakt mit dem Publikum suchen. Es gibt wunderbare Aktionen dazu, wie das Projekt „Rhapsody in School“. Ich mache das sehr gerne. Ich trage übrigens auch schon lange keinen Frack mehr beim Liederabend. Eine schöne Jacke tut es auch. Bei „Rhapsody“ sind dann da diese Fünfzehn-, Sechzehnjährigen. Solchen Jugendlichen etwas vorzusingen und zu spielen ist toll. Sie merken plötzlich, das Lied findet hier und heute statt, es hat uns was zu sagen. Diese Musik ist genauso aktuell und genauso viel wert wie das, was sie sonst so hören. Auch in den Popballaden geht es ja hauptsächlich um Liebe und Tod. Es sind amplifizierte Schubertlieder, mit Beat. Nur sind die echten eben noch schöner.

Haben Sie eigentlich Lampenfieber?

Ja. Früher mehr als heute.

Schlimm?

Sehr schlimm. Weil man es nicht berechnen kann vorher. Weil es dazu führen kann, dass man seine Leistung nicht mehr bringt und die Atmung nicht mehr kontrolliert. Und das kommt vor. Darin bin ich ganz anders als mein Sohn Julian. Der ruht in sich selbst, der sagt sich: ‚Ich gehe jetzt da raus, und mir macht das Spaß‘. Das Schlimmste für mich ist immer die letzte Viertelstunde vor dem Konzert. Die ist nicht schön.

Sie singen neuerdings auch Baritonpartien. Und Sie haben mit dem Dirigieren angefangen. Gab es dazu einen Anlass? Beginnt jetzt das Alterswerk von Christoph Prégardien?

Jetzt reden Sie auch schon so daher! Ich bin doch erst 62 (lacht). Und, nein: Ich habe keinen Fachwechsel vor, ich bleibe Tenor. So lange die Stimme noch ist, wie sie ist, sehe ich keinen Grund, aufzuhören. Aber es gibt andere Partien, für die ich mich interessiere. Zum Beispiel: Mendelssohns Elias, eine relativ hohe Baritonpartie, die wollte ich schon immer mal gerne singen. Inzwischen habe ich das mehrmals getan. Wenn man das mit historisch informiertem Orchester macht, in kleiner Besetzung, dann kann das eine Stimme wie meine sehr gut singen. Ein modernes Orchester wäre bei Mendelssohn sowieso falsch. Ich habe einmal das Verdi-Requiem gesungen, weil ich es so sehr liebe, natürlich habe ich gemerkt: Das ist nicht meins. Aber es hat Spaß gemacht. Um zu wissen, wo man seine Grenze hat, muss man diese Grenze auch ab und zu überschreiten. Im falschen Stimmfach zu singen, davon geht die Stimme nicht kaputt.

Wovon dann?

Bei den meisten Sängern, weil sie zu laut singen. Vielmehr, weil sie in Konzert und Oper so laut singen müssen. Seit es Stahlsaiten gibt, sind die Orchester immer lauter und die Säle immer größer geworden. Viele Dirigenten denken gar nicht mehr darüber nach, dass achtzig oder neunzig Mann einen unheimlichen Krach machen können, wohingegen oben auf der Bühne nur ein Menschlein mit zwei Stimmbändern steht. Wenn Sie in die Partituren schauen, dann staunen Sie, wie viele pp oder p oder mp da drinstehen. Man hört aber immer nur: laut.

Nicht nur Dirigenten, auch andere Musiker verwechseln oftmals Leidenschaft mit Lautstärke. Dabei ist eher das Gegenteil der Fall.

Was man von Schubert lernen könnte, unter anderem.

Singen Sie deshalb keine Oper mehr?

Oper habe ich schon seit zwölf Jahren nicht mehr gemacht. Das verträgt sich nicht mit meiner Lehrtätigkeit. Ich kann nicht acht Wochen lang von den Studenten wegbleiben.

Vermissen Sie die Oper?

Ja, sehr. Oper ist immer ein Teamwork, immer ein Riesenprojekt – und wenn alles passt, das Ensemble, der Regisseur, das Casting, der Dirigent, dann macht das einen Riesenspaß. Und auch vom rein Sängerischen her ist Oper ungeheuer wichtig. Jeder junge Sänger sollte auch Oper singen, um auszuprobieren, was man mit einer Stimme alles machen kann, wie man den Körper als Instrument einzusetzen hat. Und abgesehen davon, dass man hinter dem Orchester singt und nicht vor dem, ist es viel einfacher Oper zu machen als Lied.

Wieso?

Es gibt zwischendurch Pausen. Man geht immer mal wieder runter von der Bühne, kann ein Glas Wasser trinken, mit Leuten reden, Fernsehen gucken. Bei einem Liederabend stehe ich relativ alleine im Fokus, über einen langen Zeitraum. Das ist anstrengender.

Gibt es eine Oper, die Sie gerne noch mal machen würden?

Früher habe ich immer gesagt, ich würde gern mal Britten singen auf der Bühne. Aber das ist jetzt wohl zu spät. Zuletzt habe ich mit Julian und Kent Nagano den Idomeneo konzertant gemacht, vor zwei Jahren, den würde ich gern nochmal singen. Und den Pelleas würde ich sehr gern singen. Ob das eines Tages noch mal was wird, weiß ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich vermisse die Oper. Es macht unglaublich viel Freude, auf der Bühne zu stehen.

Außer die letzte Viertelstunde, bevor es losgeht.

Ja, die könnte man gerne streichen.

erschienen in unserem Jubiläums-Magazin, Frühjahr 2019