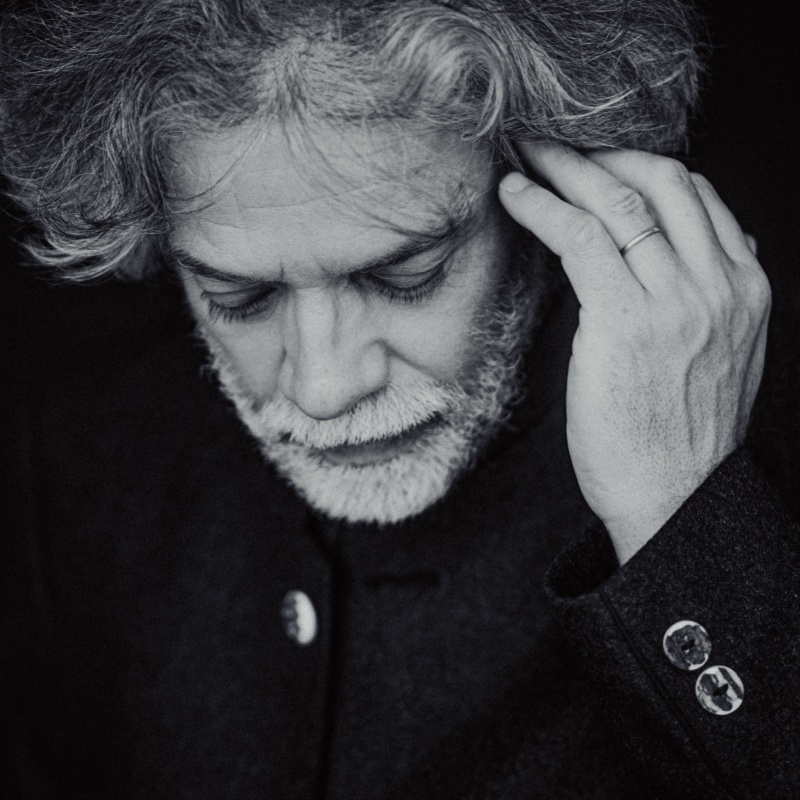

Gemeinsam mit Regisseur Tobias Theorell, der als künstlerischer Leiter schon mit einem Jahr Vorsprung an die Folkoperan kam, näherte er sich zum Saisonauftakt 2021/22 mit Verdis Don Carlos der Idee des romantischen Klangs an. Im Gespräch gaben die beiden im Sommer 2021 als künstlerisches Team vorab Einblicke in ihre Pläne.

Mit dieser Saison startet ihre Zusammenarbeit an der Folkoperan in Stockholm, einem im Vergleich zu Häusern wie der Königlichen Oper kleinen Theater mit einer besonderen Ausrichtung als Volksoper im besten Sinne. Was ist ihre persönliche Motivation, an diesem Haus zu arbeiten?

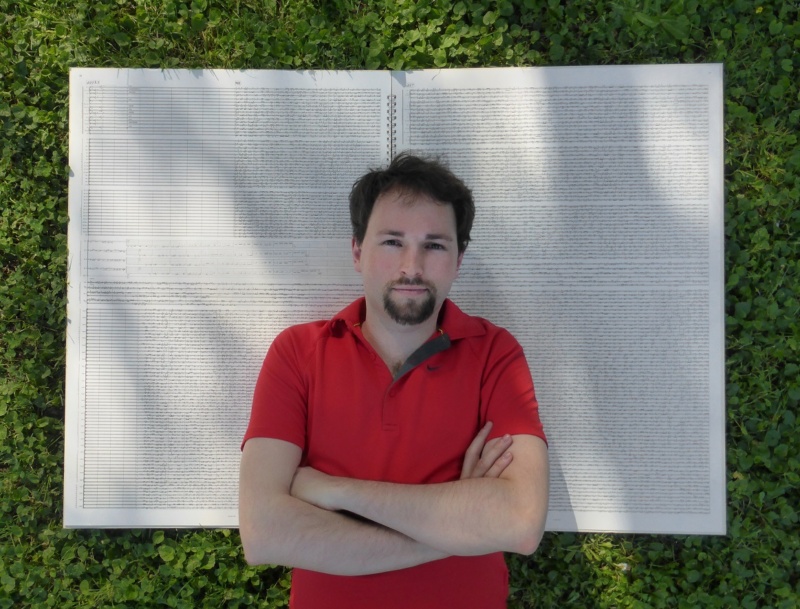

Henrik Schaefer: Meine Hauptmotivation war, dass mein Traum vom romantischen Orchesterklang, der vor 14 Jahren begann, nun an der Folkoperan Realität werden kann. Es gibt dort kein festes Orchester, sondern wir suchen für jede Produktion die passenden Musiker aus, die entsprechend motiviert sind, etwas Neues zu schaffen. Klar lieben auch die Mitglieder der festen Opernorchester ihren Beruf, aber sie müssen nicht so flexibel sein. Es ist oft fast unmöglich, sie zu bitten, mit klassischem Bogen oder auf Darmsaiten zu spielen. Als ich in Karlstad den Parsifal und den Ring auf Darmsaiten machte, kostete mich das viel Überredungskunst. Nun habe ich an der Folkoperan sogar die Möglichkeit, auch eine romantische Bläsergruppe zu besetzen, was den Klang sehr verändern wird. Mein zweiter Beweggrund war, hier an einem Haus zu arbeiten, das tatsächlich sehr flexibel ist. Ein großes Opernhaus mit 500 oder mehr Mitarbeitern ist ein Schiff mit sehr, sehr langsamer Steuerung. Hier dagegen treffen Tobias, Monica Fredriksson und ich alle größeren künstlerischen Entscheidungen. Als Dirigent bin ich in den gesamten Entstehungsprozess jeder Produktion eingebunden. Das finde ich sehr interessant und bereichernd.

Tobias Theorell: Ich schließe mich Henrik an – auch für mich steht die Folkoperan für Flexibilität. Und für Nähe zum Publikum – unser Auditorium ist mit 600 Plätzen nicht winzig, aber eben auch nicht riesig. Dadurch, dass wir kein Repertoiretheater sind, haben wir die Möglichkeit, jeder Produktion den vollen Fokus zu geben und sie in den Raum hineinzubauen, was uns viel ermöglicht. In unserem Budget sind wir limitierter als die großen Häuser, und dadurch müssen wir uns sowohl für die Inszenierung als auch die Musik immer wieder neue Möglichkeiten überlegen und auch immer wieder unsere Existenzberechtigung verteidigen. Wir müssen ganz anders mit dem Publikum in Kontakt treten, und das macht unsere Kunstform lebendiger und auch sinnvoller. Die Folkoperan nimmt eine einzigartige Position im schwedischen Kulturleben ein.

Sie setzen also einen Ansatz fort, für den das Haus schon immer stand.

TT: Ja, von den Anfängen der Folkoperan an war das die Idee – ähnlich wie bei der English National Opera: Dem Publikum nah zu sein, es auf neue Weise zu erreichen, in der Landessprache zu singen, dafür steht das "Folk" in Folkoperan.

Wie funktioniert das mit der schwedischen Sprache – müssen viele Libretti neu verfasst oder angepasst werden?

HS: Es gibt immer alte Übersetzungen, aber in den meisten Fällen werden Neuübersetzungen entstehen. Wir haben keinen großen Chor, keine große Seitenbühne. Es gibt sozusagen viele Faktoren, die dafür sorgen, dass man frisch über das Stück nachdenken muss. Dazu müssen die Übersetzungen passen. Und was das Singen in Originalsprache angeht: In Deutschland stirbt das fast aus, es gibt nur ein paar Stücke, die immer auf Deutsch gemacht werden. Sogar die Komische Oper in Berlin zeigt Stücke in Originalsprachen, oder die Volksoper in Wien. Unser Traum dagegen ist es, die Übertitelung loszuwerden. Wir möchten zurück zu einer Art des Singens, die ermöglicht, den Text zu verstehen. Es wird irgendwie selbstverständlich akzeptiert heutzutage, dass Sängerinnen und Sänger nur Klänge produzieren, bei denen die Worte nicht so wichtig sind. Und das war definitiv zur Entstehungszeit der Stücke anders. Damals gab es ja keine Übertitel, und man hatte nur die Möglichkeit, den Plot zu verstehen, wenn man den Sängern zugehört hat. Dahin wollen wir zurück.

Es geht also nicht nur um den orchestralen Originalklang, sondern auch darum, einen anderen Stimmklang wiederzuentdecken.

HS: Absolut. Wir hatten schon einen ersten Workshop mit den Sängerinnen und Sängern für Don Carlos, und wir haben sehr viel über die Textbehandlung im Gesang gesprochen. Für mich ist das Erstaunlichste daran, dass noch niemand das richtig ausprobiert hat. Wir haben doch Aufnahmen! Bei klassischer und barocker Musik haben wir nur schriftliche Quellen, wir stellen uns vor, wie es geklungen hat. Wir haben akzeptiert, dass Barockorchester einen bestimmten Klang haben sollen und Wiener Klassik einen anderen, und unsere Vorstellung ist vermutlich komplett falsch, denn Beweise gibt es nicht. Aber Musik der Romantik interpretieren wir immer so, wie man es nach 1935 gemacht hat, und wir vergessen völlig, was vorher war. Don Carlos entstand 1860. Wir haben keine Aufnahmen aus der Zeit, doch vom Ende des 19. Jahrhunderts gibt es Aufnahmen, die beweisen, wie man damals musizierte. Und es ist ein Wunder, wie das 100 Jahre lang in Vergessenheit geraten konnte.

Wie verträgt sich das mit modernen Inszenierungskonzepten – gibt es da Konflikte, oder wie ist es für Sie als Regisseur, sich mit historischer Aufführungspraxis auseinanderzusetzen?

TT: Ich glaube, es ist anders herum: Dadurch, dass wir uns auf historische Quellen beziehen, werden wir den Ballast der Tradition los – das, was immer wiederholt wurde, wie man auf zahllosen Aufnahmen hört. Das Ziel ist ja nicht, dass das Publikum eine Hörerfahrung macht, durch die es sich ins 19. Jahrhundert versetzt fühlt, sondern dass es sich sehr modern anfühlen soll. Das Publikum wird nicht unbedingt denken: Oh, historische Instrumente, so klang das damals also. Sondern eher: Wow, so habe ich Verdi noch nie gehört. Wir spülen die Dinge fort, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben.

Werden die Produktionen in schwedischer Sprache auch für ein internationales Publikum zugänglich sein, oder verlassen Sie sich erst einmal nur darauf, lokal wahrgenommen zu werden?

TT: Wenn man mit dem Lokalen beginnt, ist das für mich der beste Ausgangspunkt dafür, wirklich global zu sein. Natürlich schauen wir uns technische Lösungen an, kleine Geräte, die man in der Hand hält, um deutsche oder englische Texte zu sehen. Wir wollen für alle zugänglich sein, und mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist das gut realisierbar.

HS: Gleichzeitig denken wir beide, dass Sänger, wenn sie in der eigenen Sprache singen, bessere schauspielerische Fähigkeiten zeigen als wenn sie einen gelernten Text singen müssen. Das merkt man zum Beispiel sehr deutlich, wenn man sich Janáček Opern anhört, bei denen jeder mit dem Text kämpft. Die Sänger sind nur damit beschäftigt, das Tschechische richtig auszusprechen. Aber Sänger zu haben, die sich mit dem Text verbinden, unmittelbare Gefühle und Körperreaktionen haben, wenn sie einen Satz sprechen, macht es viel einfacher. Während des Arbeitsprozesses tauchen bei uns viele Fragen auf. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, woher diese unglaublichen Fermaten bei Puccini kommen. Ohne, dass es in den Opern davor so etwas gab? Das kann nicht sein! Es kann auch nicht sein, dass eine Verdi Oper wie ein Zug durchrauscht. Nein, damals gab es viel mehr Rubato. Man erlaubte sich einfach Dinge, die wir uns heute nicht mehr erlauben. Jeder ist heute auf Perfektion gedrillt, keine Fehler zu machen, alle Töne zu treffen, jedem zu gefallen. Aber kaum jemand denkt an die Musik und die Gefühle, die darin stecken. Wir haben nur zwei Tage mit den Sängern gearbeitet, aber schon nach dieser Zeit konnten sie ihren Gefühlen mehr folgen und die unzähligen sich ähnelnden Aufnahmen vergessen, die sie gehört haben. Sängern wird ständig gesagt, wie sie singen sollen, vom Dirigenten oder vom Studienleiter. Und dann tun sie es. Sehr, sehr wenige folgen ihrer eigenen Musikalität. Aber dahin wollen wir wieder kommen, Tobias und ich.

Wie haben Sie sich für das Stück entschieden, mit dem Sie Ihre Saison eröffnen, Don Carlos? Es ist ja nicht gerade ein kleines Werk, und Sie mussten es einrichten und arrangieren.

TT: Abgesehen davon, dass es ein fantastisches Stück ist, das uns auch viel über unsere Zeit sagen kann – in der Folkoperan ist man dem Publikum nah und man kann dadurch auch subtiler mit dem Schauspielerischen umgehen. Und Don Carlos ist für mich vielleicht die beste der großen Opern, um dies auszuloten. Sie ist so sehr Kammerspiel, wie ein Stück von Ibsen oder Tschechow. Bei Verdi gibt es die großen Chorszenen, aber die fehlen in der Schillerschen Vorlage. Ich denke, die hat Verdi eingefügt, weil das Publikum oder das Opernhaus das so wollte. Meine erste Frage war also: Können wir Don Carlos ohne Chor machen? Nur mit den sechs Hauptfiguren? Denn alle sechs sind Hauptfiguren, die sehr komplex und widersprüchlich sind.

Ich stelle es mir sehr kompliziert vor, ein Orchester zusammenzustellen, das auf romantischen Instrumenten spielt oder sogar flexibel mit Instrumenten verschiedener Epochen umgeht. Wie kann das funktionieren?

HS: Wir verlassen uns zu 100 Prozent auf die freie Szene und wollen Freelance-Musikern in Stockholm die Möglichkeit geben, Oper zu spielen. Wir müssen uns also gut damit auskennen, welche guten Musikerinnen und Musiker in Stockholm frei sind. Und die Sache mit dem Originalklang ist ein Prozess. Angefangen habe ich 2007 mit dem Parsifal in Karlstad, mit romantischen Spieltechniken auf den Streichinstrumenten. Auch den Ring habe ich dort gemacht. Aber die Bläser haben immer auf modernen Instrumenten gespielt. Deshalb war mein größter Wunsch, Bläser zu haben, die Instrumente aus dem späten 19. Jahrhundert spielen. Und das bedeutet eine Menge Arbeit für die Musiker, denn teils ist die Mechanik anders, es gibt Schwächen dieser Instrumente, wenn man so will. Sie wurden ja immer weiterentwickelt, vor allem um sie lauter und lauter zu machen. Statt Tuba oder Cimbasso benutzen wir zum Beispiel die originale Ophikleide als tiefstes Blechblasinstrument. Sie ist viel kleiner und sieht ein wenig wie eine Schultüte aus. Insgesamt klingt das Orchester ganz anders und ist nicht so laut. Dadurch können die Sänger viel mehr Dynamik in ihren Stimmen verwenden. Wenn man sich Verdis Partitur anschaut, sieht man viel Dynamik in den Gesangsstimmen, was sehr ungewöhnlich ist. Es geht bis zum dreifachen piano, aber wir halten es heute für unmöglich, piano zu singen, weil das Orchester zu laut ist. Es ist also ein großer Prozess, in dem man täglich auf neue Probleme stößt – und auf neue Lösungen. Es ist meine bisher aufregendste Produktion, und wir haben noch nicht einmal angefangen (lacht).

Über die Opernproduktionen hinaus soll es auch Konzerte geben – was planen Sie dafür?

HS: Wir haben eine Menge Ideen, wie wir das Haus mit mehr Leben füllen wollen, mit mehr Musik. Die Türen sollen an den meisten Tagen offen sein, auch in Probenphasen, in denen normalerweise das Haus für sechs Wochen geschlossen wäre. Es soll ein lebendiger Teil des Stadtviertels werden.

TT: Jeden Freitag sollen im Foyer Konzerte stattfinden, bei denen man auch an der Bar sitzen oder stehen kann. Sie sollen maximal eine Stunde lang sein, mit unerwarteten Mischungen aus Klassik und anderen Genres, so dass die Leute sagen können: Es ist Freitag, ich weiß nicht, was heute auf dem Programm steht, aber wir gehen einfach, es ist immer interessant dort.

HS: Es gibt keinen großen leeren Platz um das Haus herum, keine Pietätszone, sondern es sieht eher so aus: Restaurant an Restaurant an Restaurant an Opernhaus an Restaurant. Wir sind mitten in einem Häuserblock, es gibt Wohnungen über der Oper. Wir möchten Teil des Nachtlebens sein, das um uns herum stattfindet. Es wird toll sein, irgendwo im Restaurant zu essen, dann ins Opernhaus zu gehen, dann in eine Bar – und einen Abend mit Kultur zu verbringen, der gar nicht steif ist, wie man es von der Oper erwarten mag. Das wird aufregend, wenn wir nach dem Sommer starten.

Gespräch und Übersetzung: Nina Rohlfs, Juli 2021