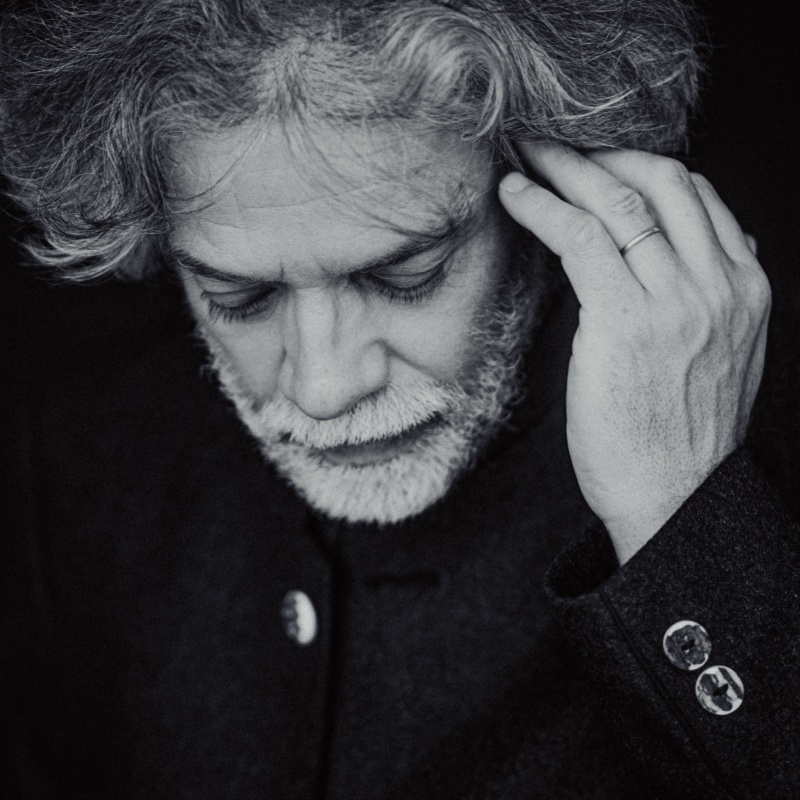

Eliahu Inbal feiert am 16. Februar 2021 seinen 85. Geburtstag. Wir gratulieren - und veröffentlichen erneut unsere erstmals 2016 erschienene dreiteilige Interviewserie über Leben und Wirken des Dirigenten.

Herr Inbal, als junger Dirigent in Israel haben Sie Leonard Bernstein kennengelernt. Wie lief diese Begegnung ab?

Ich war damals Konzertmeister des Sinfonieorchesters der Armee und habe als Assistent des Dirigenten gearbeitet, das war mein Militärdienst. In dieser Rolle hatte man schon von mir gehört, ich hatte einen Ruf als talentierter Junge. Plötzlich bekomme ich einen Anruf vom Israel Philharmonic: Ich soll am nächsten Tag kommen und vor Bernstein dirigieren. Ich hatte Grippe mit Fieber, bin aber trotzdem hingegangen und habe Coriolan dirigiert. Bernstein hat mich zu sich genommen und gesagt: „Aus Dir kann ein großer Dirigent werden. Du musst ins Ausland gehen und studieren!“ Aufgrund seines Empfehlungsbriefes habe ich ein Stipendium erhalten. Bernstein war also extrem wichtig für meine Karriere. Ich kann nicht sagen, was wäre, wenn ich ihm nicht begegnet wäre. Vielleicht hätte ich trotzdem irgendwie meinen Weg als Dirigent gemacht, aber dass ich ins Ausland kam und dort studierte, verdanke ich ihm. Er war für mich auch als Vorbild wichtig: Als Dirigent, der genauso wie Karajan ein Modell für andere war. Zu der Zeit habe ich in Israel außerdem eine Prozession großer Dirigenten erlebt.

Und Sie haben die Proben besucht.

Ja, inoffiziell. Es war nicht erlaubt. Ich bin durch ein Fenster in den Saal geschlüpft und habe mich versteckt. Ein paar Jahre später, als ich selbst das Israel Philharmonic dirigierte, habe ich ihnen das Fenster gezeigt, durch das ich mich immer eingeschlichen hatte. So habe ich Bernstein, Kubelik, Markevitch, Fricsay erlebt, viele große Dirigenten, und große Solisten natürlich. Das war meine Inspiration und meine Schule, denn in den Proben lernt man. Und die noch bessere Schule ist, selbst im Orchester zu spielen. Da merkt man genau, wie es läuft – was wichtig ist, was falsch ist, was effizient ist oder was eher behindert. Ich kam also von der Praxis.

Ich habe gelesen, dass Sie schockiert waren, als sie nach Paris kamen und französische Orchester hörten.

Schockiert ist vielleicht übertrieben, aber sie klangen ganz anders, ohne diese Patina, diese Fülle des Klanges. Ich war eher im wienerischen Klang aufgewachsen. Und wenn ich französische Orchester dirigierte, habe ich schon als Student am Conservatoire versucht, ihnen diesen Klang beizubringen. Orchester sind sehr verschieden, manchmal sogar innerhalb einer Stadt oder eines Landes. Ich bringe ihnen bei, was ich für das Repertoire, das ich dirigiere, brauche. Wenn ich bei einem deutschen Orchester Debussy oder Ravel dirigiere, muss ich andere Dinge verlangen als in Frankreich. Und umgekehrt, wenn ich Bruckner bei französischen Orchestern dirigiere, verlange ich andere Dinge als bei deutschen Orchestern, die mir durch ihre Kultur automatisch einiges mitbringen. Das gilt bis heute.

Die Studentenzeit in Paris war sehr prägend für Sie, besonders durch einige Begegnungen, die sie hatten.

Erst einmal bin ich auch dort zu vielen Proben gegangen und habe interessante Dirigenten erlebt, von denen ich sehr viel gelernt habe. Messiaen hat mir etwas Wichtiges beigebracht: Sein Musikanalysekurs war völlig anders als das, was ich vorher kannte, weil er nicht von der motivischen Struktur ausging, sondern von Farben, von Klangkombinationen. Das war ein anderer Aspekt, eine andere Perspektive. Nadja Boulanger war zu der Zeit vielleicht schon älter als ich heute bin, und sie hat anstatt praktische Übungen zu machen eher über die Philosophie der Musik geredet, über ihre Gedanken und ihre Vorlieben. Richard Strauss zum Beispiel mochte sie nicht, auch Wagner war nicht ihr Fall. Aber sie hat uns unter anderem interessante Sachen über Strawinsky beigebracht. Auch bei Louis Fourestier, meinem Lehrer am Conservatoire, ging es mehr um die Sicht auf die Musik: Was man beachtet, wenn man eine Partitur nimmt, wie man sie wahrnimmt und so organisiert, dass man die Musik dirigieren kann. Dann kam ich nach Siena zu Celibidache, und der war in seiner Art sehr wissenschaftlich. Sogar die Bewegungen sollten bestimmten Prinzipien folgen. Alle machten seine Übungen, die ganze Klasse mit 20 aktiven Studenten und 40 passiven. Das ist natürlich absurd, weil die Dirigierbewegung etwas Persönliches ist. Aber es bringt Disziplin und Struktur, dass man sich in der Bewegung organisieren kann. Auch zur Partituranalyse hatte Celibidache eine ganz dezidierte Meinung. Im Kontrast dazu war mein anderer Dirigierlehrer Franco Ferrara in Hilversum, bei dem ich schon Unterricht hatte, bevor ich zum Konservatorium kam, ganz spontan. Er ging vom Instinkt aus. Wenn er einen Studenten beobachtete, wusste er, was er mitbringt und was ihm fehlt, und er hat mit jedem anders gearbeitet.

Es waren also äußerst verschiedene Lehrer, von denen Sie Ihr Dirigierhandwerk erlernten.

Ja, die beiden Extreme, Ferrara und Celibidache, waren für mich sehr gut. Zusammen mit Fourestier, der eine sehr gute didaktische Methode zum Lernen von Partituren vermittelte, ergab das eine umfassende Ausbildung. Und am nützlichsten war, dass ich immer ein Orchester zur Verfügung hatte. In Hilversum zum Beispiel gab es damals fünf Radioorchester – für jede politische Partei eines. Ein Pianist kann am Klavier üben, ich als Geiger konnte Geige üben, aber was macht ein Dirigent? Man kann vor dem Spiegel meiner Meinung nach nicht üben. Ich habe nie in meinem Leben Bewegungen und Gesten des Dirigierens geübt, sondern ich habe die Partitur genommen und überlegt, was ich erreichen will, und dann kam alles andere von allein. Es muss in der Natur der Dinge liegen, was ein Dirigent mit seinem Körper macht.

Um so aus sich selbst heraus zu dirigieren, müssen aber sicherlich erst viele Voraussetzungen erfüllt sein.

Ich hatte von Anfang an tolle Professoren, von der Grundschule bis hin zum Conservatoire und zu den Klassen von Celibidache und Ferrara. Ich hatte schon Blumenthal in der Grundschule erwähnt, und Josef Tal, Edith Gerson-Kiwi, Abel Ehrlich in Israel – sie alle waren herausragende Lehrer. Solchen Unterricht zu haben war ein Glück ohne Gleichen, denn ich glaube, Professoren können viel bewirken. Ein Lehrer kann dafür sorgen, dass der Schüler eine gute Technik bekommt, und wenn er musikalisches Talent hat, wird er das durch diese Technik auch herausbringen. Andere Lehrer können die interpretatorischen Wurzeln anlegen. Ich habe leider später durch meinen Sohn, der Bratsche studiert hat, beobachtet, dass es auch viele Lehrer gibt, die nichts Vernünftiges beibringen können, die gar keine wirkliche Methode haben.

Haben Sie irgendwann darüber nachgedacht, selbst intensiver zu unterrichten?

Nein, dnn ich betrachte mich noch immer als Schüler. Ich lerne jedes Mal dazu. Vielleicht werde ich mit 90 Jahren sagen: Gut, jetzt weiß ich etwas, jetzt kann ich es weitergeben.

Nina Rohlfs 01/2016