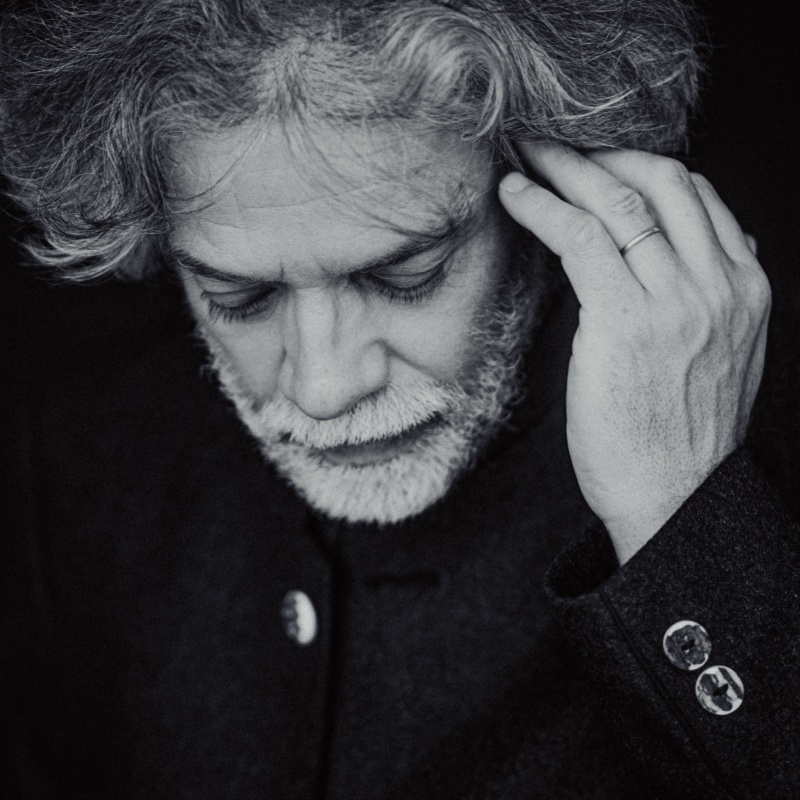

Für Simon Bode stehen, nach langer Corona-Durststrecke, im kommenden Jahr einige Herzensprojekte an. Auftritte in den USA und die Zauberflöte bei den Salzburger Festspielen sind zwar weiter in die Zukunft verschoben, aber dafür widmet er sich umso mehr dem Lied und der Kammermusik, so zum Beispiel beim Heidelberger Frühling, beim Kissinger Sommer und gemeinsam mit Igor Levit mit der Winterreise in Frankfurt und Essen. Vorfreude ist also durchaus angebracht. Dass er allerdings momentan – wie viele andere Künstlerinnen und Künstler mit ihm – diese Vorfreude nicht allzu lautstark publik macht, hat natürlich weniger mit theaterbedingtem Aberglauben als mit pandemiebedingten Erfahrungen zu tun. Während wir also die Daumen dafür drücken, dass Schuberts Wanderer noch in dieser Spielzeit tatsächlich in die Winternacht loslaufen kann und nicht in seiner Bleibe verharren muss, nutzen wir die Gelegenheit für ein Gespräch mit dem Tenor über seine eigene Lebensreise auf musikalischen Pfaden.

Herr Bode, in den letzten Spielzeiten sah Ihr Kalender ganz schön bunt aus: Die klassischen Mozart-Tenorrollen finden sich dort, in der Wigmore Hall waren Sie mit gemischten Liederabend-Programmen zu Gast, kammermusikalisch begeisterten Sie mit Vaughan Williams im Berliner Boulez-Saal, für Weills Sieben Todsünden und Hindemiths Mörder der Frauen reisten Sie zum Los Angeles Philharmonic, in der Elbphilharmonie sangen Sie den Freddy in My Fair Lady unter der Leitung von Alan Gilbert, und eigentlich hätte auch noch eine Tournee als Evangelist mit Jordi Savall und der Johannespassion auf dem Programm gestanden. Es fällt auf, wie breit das Repertoire ist, das Sie bedienen.

Stimmt, da ist von alter Musik bis hin zu Uraufführungen alles dabei. Ich habe immer nach Repertoire gesucht, das zu meiner Stimme und zu mir als Musiker passt – unabhängig davon, in welcher Epoche oder welchem Stil es geschrieben wurde. Dass ich neben der Oper auch so viel Konzert und Kammermusik mache, kommt vielleicht daher, dass meine ersten Instrumente die Geige und das Klavier waren. Dadurch habe ich früher viel Kammermusik in verschiedensten Konstellationen gespielt. Als Sänger gibt es in dieser Hinsicht ja leider weniger Möglichkeiten, daher nutze ich jede Chance, die sich mir bietet, Gesangsrepertoire mit Kammermusikbezug in meine Konzertprogramme einzubauen. Das ist in der Regel dann auch Repertoire, das man noch nicht hundertmal aufgeführt hat, da es auch von Veranstalterseite her nicht so viele Gelegenheiten gibt, es unterzubringen.

Sie sprechen Geige und Klavier an: Wie war eigentlich Ihr Weg zur Musik? Ich glaube, Sie kommen nicht aus einer Musikerfamilie?

Das nicht, aber gefördert und ermöglicht wurde die klassische Musik schon. Ich habe sehr früh Geigenunterricht bekommen, später auch Klavierunterricht, das gehörte einfach dazu. Es gab auf unserer musikbegeisterten Schule einen Schulchor mit einem sehr guten Musiklehrer, der mich ermutigt hat, etwas mit der Stimme zu machen. Ich habe in einem Alte-Musik-Ensemble gegeigt, und irgendwann musste da mal ein Sänger her. Das habe ich als Doppelrolle übernommen. Zur gleichen Zeit wurde von unserer Schule und den Musikvereinen der Stadt das Musical Anatevka auf die Beine gestellt. Ich habe vorgesungen und eine der Hauptrollen bekommen; dazu gab es kostenlosen Gesangsunterricht an der Musikschule. So ging es los. Ich war dann auch Mitglied im Landesjugendchor und Weltjugendchor und so ist das Singen ein immer wichtigerer Teil meines Lebens geworden. Durch eine witzige Fügung hat sich dann der Kontakt zu meiner späteren Gesangsprofessorin Charlotte Lehmann ergeben: Auf einer Familienfeier habe ich meiner Großmutter ein Ständchen gebracht, daraufhin hat mich eine entfernte Verwandte, die Frau Lehmann persönlich kannte, zum Vorsingen bei ihr geschleppt. Noch vor dem Abi bin ich dann jedes Wochenende parallel zur Schule zu ihr von Hamburg nach Hannover gedüst und habe Unterricht bekommen. Finanziert wurde das durch ein Stipendium der Jürgen Ponto Stiftung, das ich als Sonderpreis beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert erhielt.

Es ist schön zu hören, dass ein musikalischer Start auf diesen Wegen mit den Landesensembles, Jugend Musiziert, Schule und Musikschule so gut funktioniert.

Genau, ich bin durch dieses deutsche System gegangen und habe sehr davon profitiert, und nach dem Abi habe ich an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover das Hauptstudium begonnen.

Dort fing es dann an mit diversen musikalischen Partnerschaften, die sich entwickelt haben?

Damals herrschte an der Musikhochschule Hannover ein ganz freier Geist, der auch fächerübergreifendes Interesse und gemeinsames Arbeiten beflügelte. Außerdem war es die große Zeit der Pianistenschule: Viele der heute tonangebenden Pianisten meiner Generation haben damals gleichzeitig in Hannover studiert. Unter anderem begann so die Zusammenarbeit mit Igor Levit und Francesco Piemontesi. Beziehungsweise mit Igor sogar schon viel früher bei Jugend Musiziert und durch die Förderung der Deutschen Stiftung Musikleben und der Jürgen Ponto Stiftung. Die haben uns ziemlich früh professionelle Gigs vermittelt und zusammen auf Reisen geschickt. Das sind Erfahrungen, die zusammenschweißen.

Wenn man einmal schaut, mit wem Sie heute musizieren: Es gibt die „Peergroup“ in Ihrer Altersklasse, aber auch Menschen einer anderen Generation wie Ulrich Eisenlohr oder Graham Johnson.

Graham habe ich beim „Internationalen Schubert Wettbewerb“ in Dortmund kennengelernt, wo er Mitglied der Jury war. Am Tag nach der Preisverleihung schrieb er mir, ob ich mir vorstellen könne, relativ spontan Teil seiner Gesamtaufnahme der Brahms-Lieder für Hyperion Records zu werden. Ich hatte noch nicht viel Brahms gesungen – das ist eigentlich ein bisschen später dran. Aber ich habe an die Chance geglaubt und mir innerhalb von sechs Wochen ein vollkommen neues Repertoire draufgeschafft. Auch Ulrich Eisenlohr lernte ich am Ende des Studiums kennen, und bis heute arbeiten wir zusammen, zurzeit an der Gesamtaufnahme der Schumann Lieder für Naxos International. Rückblickend muss ich sagen, dass ich es unabhängig von meiner eigenen Person fantastisch finde, wie solche Kaliber Ausschau nach Talenten halten und sie dann fördern. Sie haben mich damals nicht gefragt: „wie viel hast Du schon gemacht“, sondern vielmehr: „wie tickst Du eigentlich musikalisch“, „was willst Du ausdrücken“, „wo willst Du hin“ und mich dann dabei unterstützt. Das ist natürlich ein großes Geschenk, mit solchen Vollblutmusikern arbeiten zu dürfen und von ihrer immensen Erfahrung zu lernen und zu profitieren. Ich hatte Glück, dass ich in meiner eigenen Generation Leute hatte, mit denen man lospreschen konnte, und genauso aber aus der Generation darüber Leute, die mich an der Hand genommen haben.

Wie sehen beziehungsweise hören Sie Ihre frühen Interpretationen heute?

Wenn man anfängt, denkt man ja oft: Ich kann das nur ganz genau so auf diese eine Art und Weise machen – im besten Falle findet man eine Version, an die man total glaubt. Ein paar Jahre später hört man dann vielleicht rein und denkt: Ah, ganz nett, aber man kann’s auch anders machen. Das ist eben ein Prozess. Dass ich so unbedarft und unverstellt – auch gesanglich – an die Dinge herangegangen bin, finde ich immer noch schön, das versuche ich mir zu bewahren.

Sie sagen, Sie suchen sehr das Kammermusikalische, aber es stand dann auch viel Oper auf der Agenda.

Hier hatte ich das große Glück, dass ich schon mit Anfang 20 meine ersten Rollen an der Staatsoper Hannover singen durfte. Das war natürlich ein großer Luxus, gleichzeitig mit dem Studium diese Praxiserfahrung sammeln zu können. 2010 habe ich mein Diplom ein Jahr vorgezogen, weil ich Mitglied im Internationalen Opernstudio der Oper Frankfurt wurde. Darauf folgten vier weitere Jahre im Solistenensemble mit vielen großen Fachpartien. Eigentlich hatte ich mich danach als freischaffender Opernsänger sehr gut und gerne aufgestellt, aber das Angebot, das dann aus Hannover kam, war – wie sagt man – too good to refuse. Erstens waren die Rollen toll, und ich dachte außerdem, es ist schön, diesen Kreis zu schließen. Damals, mit 20, durfte ich in meiner allerersten Rolle auf der großen Bühne den Priester in der ganz alten Hannoverschen Zauberflöten-Inszenierung singen, ein paar Jahre später, immer noch im Studium, kam eine neue Inszenierung, da war ich bereits Priester plus Geharnischter. Diese Doppelrolle habe ich auch in Salzburg gemacht. Und bei in der aktuellen Neuinszenierung in Hannover war ich dann der Tamino. Ich habe mich also einmal durch das Stück durchgearbeitet, das war eine gute Entwicklung.

Seit mehreren Jahren singen Sie auch sehr regelmäßig in der Wigmore Hall. Wie kam diese besondere Beziehung zustande?

John Gilhooly ist ja, wenn man so will, Primus inter pares unter den Leitern von Konzerthallen; ein Lied- und Kammermusikprogramm wie seins gibt es im Grunde nirgends auf der Welt. Das Vorsingen ist über eine Empfehlung von Igor Levit zustande gekommen. John fand es gut, und dann fängt man dort an mit Sunday Afternoon Recitals – das sind die Dinge, die man machen darf, um zu gucken, ob man auch liefert. Irgendwann kam das erste Evening Recital, und inzwischen sind auch für die Zukunft viele wunderbare und unterschiedliche Projekte in der Wigmore Hall geplant, auf die ich mich sehr freue.

... denn da kommen Ihre eigenen musikalischen Ideen besonders zum Tragen.

Genau, denn bei jedem meiner Programme muss ich das Gefühl haben: Das mache ich nicht nur, weil da gerade eine Lücke war, sondern das ist jetzt wichtig und richtig, da habe ich etwas zu sagen. Aber noch mehr: Es geht für mich auch unbedingt um Kollaboration mit den Leuten, mit denen es passt, mit denen man auf einer Wellenlänge ist und sich auch ohne viele Worte versteht. Wenn ich meine Arbeit im Sinne dieser beiden Gedanken weiterentwickeln kann, bin ich schon ganz zufrieden.

Interview: Nina Rohlfs

12/2020