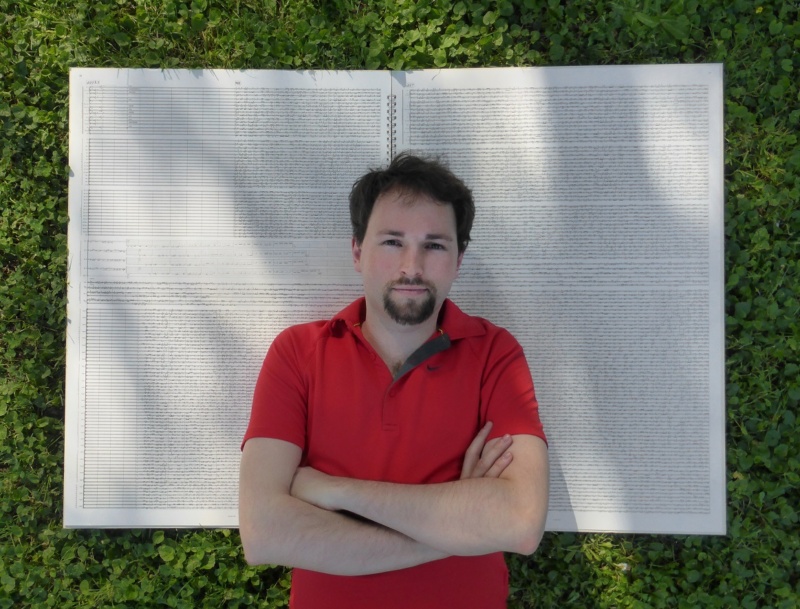

Einer der Gründe, weshalb György Ligetis Musik nach wie vor das Publikum fasziniert, ist die Wandelbarkeit seines musikalischen Stils und die beispiellose Offenheit, mit der der Komponist auf seiner Suche nach dem Neuen der Musik verschiedenster Kulturen und Genres begegnete. Sein Sohn Lukas Ligeti hat diese Neugier geerbt und widmet einen großen Teil seiner künstlerischen Suche den Grenzgängen zwischen verschiedenen musikalischen Traditionen – sowohl als Komponist und Percussionist als auch in seiner Rolle als Professor an der University of California. Christoph Wagner sprach mit dem Künstler über seinen musikalischen Werdegang, seine Faszination für afrikanische Musik und seine Beziehung zu seinem Vater. Mit freundlicher Genehmigung der Neuen Zeitschrift für Musik, wo das Interview in voller Länge erschien (02/2019), veröffentlichen wir Auszüge aus dem Gespräch.

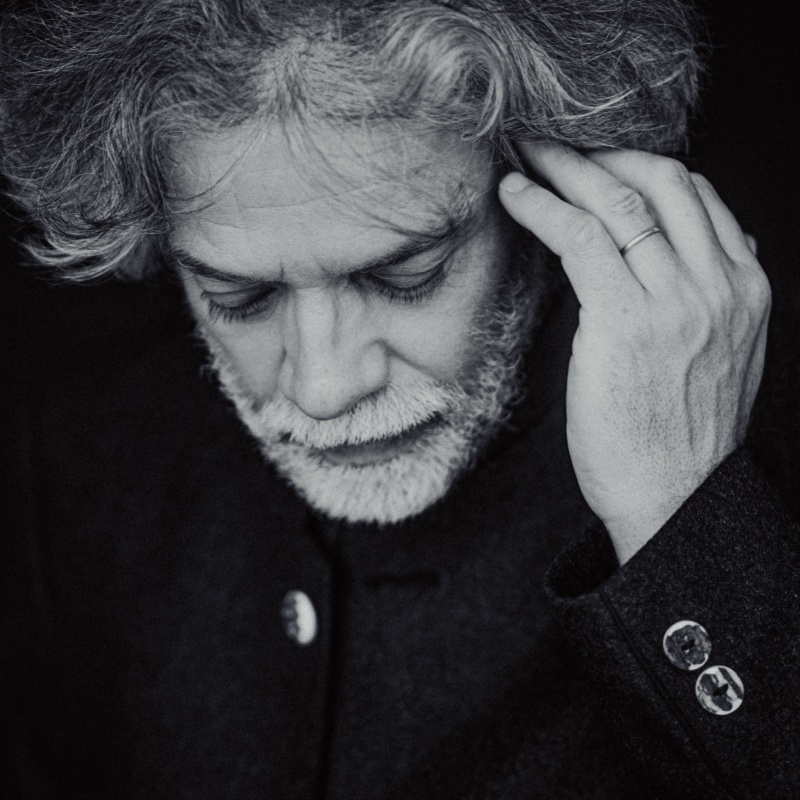

Was für ein Mensch war Ihr Vater?

Mein Vater war sehr neugierig, dauernd auf der Suche nach Neuem. Er beschäftigte sich ständig mit neuen Stilen von Musik, hat laufend neue Interessen entwickelt. Dabei hat er auch den Jazz entdeckt, der ihn sehr interessierte: weniger Free Jazz und freie Improvisation, eher Jazz mit Improvisationen in vorgegebenen Strukturen. Was ihn beeindruckt hat, war – wie er sagte – die „Eleganz des Jazz“. Er meinte damit die spontane Kontrolle über die Ökonomie der Töne, was ihn in Richtung des Cool Jazz führte: Miles Davis seit Anfang der 1960er Jahre war einer seiner Favoriten, auch der Pianist Bill Evans, dann Theolonious Monk. Auch frühen Jazz mochte er gerne Rock Jazz nur bis zu den Anfängen von Weather Report bzw. das frühe Mahavishnu Orchestra. Er hat mir einmal zehn Musikkassetten mit der ganzen Jazzgeschichte überspielt. Auch manche Rockmusik mochte er gern.

Hat Sie Ihr Vater in Ihrem musikalischen Werdegang beeinflusst?

Ich bin musikalisch ein Spätzünder. Als Kind habe ich in bisschen Klavier gespielt, wollte aber nicht üben und hab es dann wieder aufgegeben. Erst mit 18 Jahren – also um 1983 herum – habe ich angefangen, mich intensiver mit Musik zu befassen. Damals tauschte ich mit meinem Vater häufig Kassetten aus, so nach dem Motto: „Hör Dir das mal an!“ Während des Hausaufgabenmachens habe ich immer Radio gehört: Neue Deutsche Welle – Fehlfarben, DAF! Doch irgendwie hat sich das nie zu einer richtigen musikalischen Heimat gefügt. Ich hörte auch viel Jazz, Free Jazz, dazu Punk und Speed-Metal. Und die klassische Musik war mir sowieso durch mein Elternhaus geläufig. Mein Vater hat sich alles mit großer Aufmerksamkeit angehört. Er war immer eher ein guter Freund als ein traditioneller Vater. Er hat nie versucht, mich zu erziehen. Wir sind auf lange Spaziergänge gegangen und haben über Musik und vieles andere geredet. Das hat mich geprägt, was aber nicht bedeutet, dass ich bei meinem Vater Unterricht genommen hätte.

Was weckte Ihr Interesse an afrikanischer Musik?

Mein Vater hatte den Komponisten Roberto Sierra aus Puerto Rico als Studenten in Hamburg, der ihm Salsa nahebrachte. Er hat sich dann sehr mit puertorikanischer und kubanischer Musik befasst, woraus Mitte der 1980er Jahre sein Interesse an afrikanischer Musik entsprang. Er hörte viele Kassetten mit afrikanischer Musik, die ich ebenfalls sehr spannend fand. Das war ein wichtiger Einfluss. Ein noch stärkerer Impuls war allerdings ein Vortrag von Gerhard Kubik, einem wichtigen Musikethnologen für afrikanische Musik, den er an der Universität in Wien hielt und der mich total elektrisiert hat. Das war der Funke, der mein Interesse an afrikanischer Musik entfachte.

In puncto Afrika haben sich also Ihre Interessen mit denen Ihres Vaters getroffen …

Getroffen und getrennt, denn was meinen Vater an afrikanischer Musik interessierte, war die Polyphonie. Das hat mich auch fasziniert, aber eben auch andere Aspekte wie die afrikanische Popmusik, in der sich Spuren dieser Polyphonie beispielsweise im Spiel der Gitarren erhalten haben. Damit konnte mein Vater weniger anfangen.

Die afrikanische Musik wirkte prägend auf Ihr Schaffen …

Ich war 1994 das erste Mal in Afrika (in Côte d’Ivoire im Auftrag des Goethe-Instituts) und fahre seither regelmäßig mehrere Male im Jahr dorthin. Ich habe seit etwa sieben Jahren einen Zweitwohnsitz in Johannesburg, wo ich mich sehr oft aufhalte. Meine Lebensgefährtin ist von dort, was die Verbindung zu Afrika noch verstärkt hat. Ich sauge Informationen auf, höre Musikern zu und initiiere experimentelle Musikprojekte mit afrikanischen Musikern.

Musikalisch sind Sie Ihren eigenen Weg gegangen. Gibt es einen Einfluss Ihres Vaters auf Ihre Kompositionen?

In den letzten Jahren habe ich sehr viel komponiert, wobei sein Einfluss immer stärker hörbar geworden ist. Das geschieht völlig unbewusst und fällt mir immer erst im Nachhinein auf. Ich habe in den letzten vier Jahren etwas weniger mit Elektronik gearbeitet und mein Hauptaugenmerk auf Instrumentalensembles gelegt. 2015 habe ich ein fast halbstündiges Stück für Solo-Marimba komponiert, Thinking Songs, das vielleicht schwierigste Stück der Marimba-Literatur. Die Marimba-Virtuosin Ji Hye Jung spielt es fantastisch, eine unglaubliche Leistung. Dieses Stück hat sicher etwas mit den Klavieretüden meines Vaters zu tun in der Art, wie technische Probleme in den Dienst einer konzeptuell neuartigen Musik gestellt werden, auch hinsichtlich eines komplexen Kontrapunkts. Zwei Werke für Kammerorchester, Surroundedness (2012) und Curtain (2015), haben Elemente der Mikropolyphonie meines Vaters, obwohl ich die Technik ziemlich anders einsetze. In Surroundedness gibt es auch den Aspekt der Imitation elektronischer Klänge durch herkömmliche instrumentale Mittel, eine Möglichkeit, die auch meinen Vater oft beschäftigt hat. Zu nennen wäre auch noch eine „performed sound installation“ mit Elektronik und Improvisation namens That Which Has Remained … That Which Will Emerge …, die ich als Artist-in-Residence am Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau komponiert und gemeinsam mit Warschauer Musikern aufgeführt habe: Das war für mich die erste Gelegenheit, mich mit meiner eigenen jüdischen Abstammung (wenn auch nicht aus Polen) musikalisch auseinanderzusetzen. Dieses Stück wird noch dieses Jahr auf CD erscheinen.

Wie haben Sie Ihre Arbeit mit afrikanischer Musik fortgeführt?

2016 komponierte ich eine Suite für Burkina Electric und Symphonieorchester, also Musik für Orchester und einer elektronischen Popband aus Afrika, deren Mitglied ich auch bin. Das war ein Auftrag des MDR-Sinfonieorchesters Leipzig und eine ziemliche Herausforderung, die aber unglaublich Spaß gemacht hat und mit deren Resultat ich sehr zufrieden bin. In einem solchen Kontext stellen sich komplizierte methodologische Fragen, z.B. spielt ein Orchester generell nach Noten, eine afrikanische Popband aber überhaupt nicht. Wie kann man diese verschiedenen Herangehensweisen unter einen Hut bringen? Solche Fragen finde ich spannend. Gerade dieses Projekt hatte dann aber wieder weniger mit meinem Vater zu tun, außer der Lust am musikalisch-konzeptuellen Abenteuer. Aber das ist ja auch schlussendlich die Hauptsache!