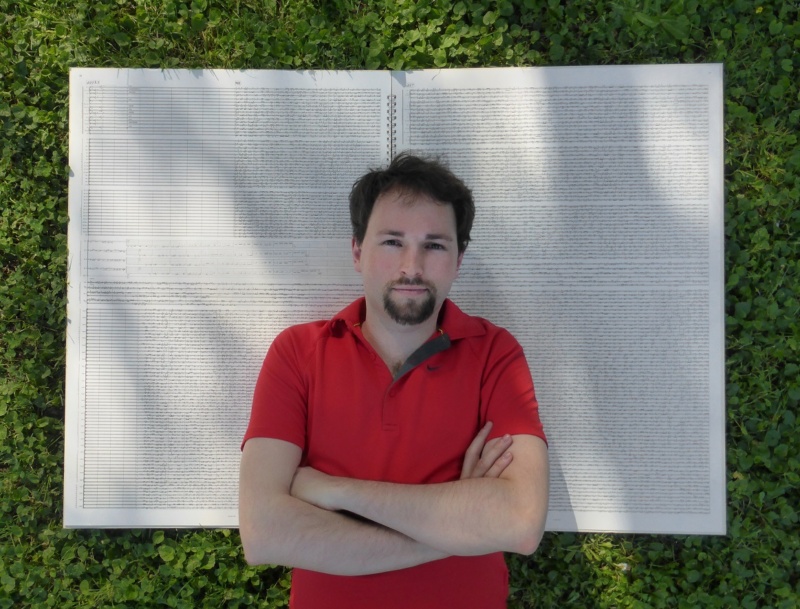

Für Michael Jarrell ist die Uraufführung seines neuen Werkes beim Festival Musica 2014 so etwas wie ein Heimspiel: Sechzehn mal war der Schweizer Komponist in den vergangenen drei Dekaden in Straßburg mit seinen Kompositionen vertreten, seit 2007 sogar Jahr für Jahr. Das aktuelle Stück für das Arditti Quartet und die Bamberger Symphoniker empfand er allerdings als eine besondere Herausforderung. „Ein Streichquartett ist ja schon für sich genommen wie ein Orchester – man schreibt also für zwei komplette Klangkörper“, erklärt er. Eine Leitidee verhalf dem Schaffensprozess zu seinem Fluss und dem Stück zu seinem Titel Spuren. „Das Streichquartett oder das Orchester stellt eine musikalische Idee vor und hinterlässt damit gewissermaßen Spuren. Das Orchester ist oft eine Art Leinwand, auf welche die musikalischen Ideen des Quartettes projiziert werden“.

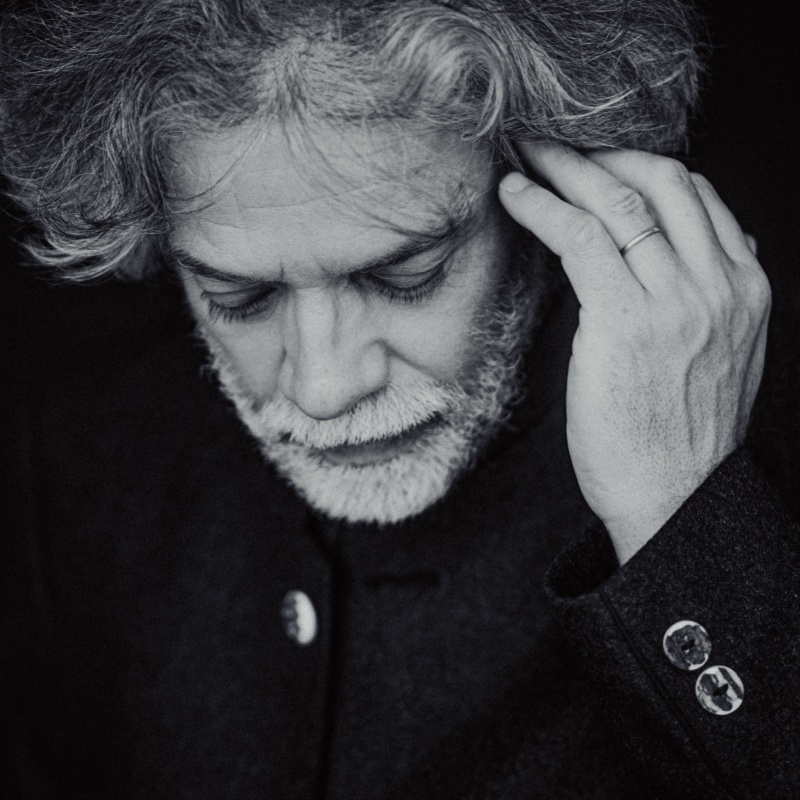

Nicht nur dem Festival, sondern auch den Protagonisten der Uraufführung ist Michael Jarrell seit langem verbunden. „Es ist leichter, wenn ich weiß, für wen ich schreibe“, findet er. „Musik ist eine Erfindung von Menschen. Als Komponist arbeitet man mit Solisten und mit Dirigenten, der Dirigent wiederum arbeitet mit einem Orchester und das spielt vor einem Publikum – das ist ein Netzwerk, das für mich sehr wichtig ist.“ Zu Jonathan Nott, der am 3. Oktober in Straßburg die Bamberger Symphoniker leiten wird, hat er ein ebenso vertrauensvolles Verhältnis wie zu Irvine Arditti. „Mit Irvine habe ich zum Beispiel im Vorfeld der Uraufführung über einen Satz gesprochen, in dem es nur Pizzicato gibt“, erklärt er. „Da ging es um die Geschwindigkeiten, so etwas muss man einfach ausprobieren.“

Einen ständigen Kontakt mit den Musikern sucht Michael Jarrell während des Komponierens allerdings nicht. „Ich denke sehr an die Spieler beim Schreiben, aber ein Komponist sieht manches anders als ein Instrumentalist, der sein Leben lang bestimmte Muster übt. Als Komponist möchte ich die Tradition des Instrumentes respektieren und verstehen, aber mit einer bestimmten Freiheit auch abstrakt oder unbefangener an das Instrument herangehen.“ Die Suche nach neuen und trotzdem spielbaren Lösungen nimmt er dabei gern selbst in die Hand. „Ich habe zum Beispiel eine Geige zu Hause und probiere fast alles selber aus. Natürlich nicht in Echtzeit, ich bin ja kein Geiger.“ Oft erlebt er, dass Solisten über das Resultat verblüfft sind. „Ich habe zum Beispiel ein Geigenkonzert für Isabelle Faust geschrieben, und sie sah mich in der ersten Probe an und fragte: ‚Michael, wie bist Du darauf gekommen? Die Phrase lässt sich nur da und nur so spielen.‘ Nun, ich sehe das Ganze eben von meiner und nicht von ihrer Warte aus.“

Mit einem unvoreingenommenen Blick zu komponieren – damit hat Michael Jarrell schon als Fünfjähriger in Genf durch seine Klavierlehrerin begonnen. „Sie wollte, dass wir etwas am Klavier erfinden, und dann hat sie uns geholfen, das aufzuschreiben. Für jeden Vortragsabend musste man ein eigenes Stück auswendig lernen und dann vorspielen. Das war auch mein erster Unterricht in Notation, im Tonsatz, in der Formenlehre. Ich hatte deshalb nie Hemmungen zu komponieren, auch als es später am Konservatorium hieß: ‚Was, Du hast noch keinen Kontrapunkt gemacht?‘ Dort herrschte die Meinung, dass man erst mit einem abgeschlossenen Studium komponieren darf.“

Von Mozart und Beethoven aus hangelte sich das komponierende Kind durch die Musikgeschichte, entdeckte Chopin, Schubert, Bach, später, als Jugendlicher, Strawinsky und Debussy. „Es wurde für mich klarer, dass es nie wirklich einen Bruch gab. Es ist normal, dass der Weg nach vorne geht. Der große Unterschied zwischen Komponisten verschiedener Epochen ist der Platz des Menschen in der Welt. Bei Haydn zum Beispiel hört man, dass die Beziehungen klarer und einfacher waren. Schon bei Beethoven wird es komplizierter… und heute sind wir in einer Welt, wo niemand weiß, wo es weitergeht“, erläutert er. Ein schockierendes Coming-of-Age mit der Neuen Musik erlebte er also nicht. „Man darf nicht vergessen: Avantgarde im militärischen Sinne ist eine Vorhut, die immer in Verbindung mit der Hauptarmee agiert und sich nicht unendlich weit von dieser entfernen kann. Sogar die extremste Avantgarde ist immer in Reaktion mit der Welt und immer in Verbindung.“

Als Student betrat er allerdings mit dem Schritt aus seiner Heimatstadt Genf heraus nach Freiburg, wo er bei Klaus Huber studierte, auch musikalisch Neuland: Hier eroberte er sich nach und nach die Ästhetiken und Verfahrensweisen zeitgenössischer Komponisten, und hier knüpfte er viele, teils noch heute für ihn wichtige Kontakte. „Klaus Huber sagte mir häufig, bei meinen Stücken klinge eine Art französisches Flair durch. Das hat mich so geärgert, dass ich mich erst recht den französischen Komponisten zugewandt habe“, erklärt er lachend und fügt hinzu: „Ich bin überzeugt, dass unsere Wahrnehmung von Musik zu tun hat mit der Muttersprache, ihrer Melodie und Grammatik.“ Wie stark französisch geprägt sein musikalisches Weltbild ist, wurde ihm erneut bewusst, als er 1993 seine Kompositionsprofessur in Wien antrat. „Was ich als gute Musik betrachtete, galt als oberflächlich, spielerisch – und Sachen, die ich nicht so toll fand, wurden hochgelobt. Aber ich finde es schön, dass es so ist. Gerade in unserer Zeit sollten diese Unterschiede erhalten bleiben.“

„Das ist, was man beim Komponieren lernen muss: Wer bin ich eigentlich, und wo bin ich?“, fährt er fort. „Es ist meine Art, mich kennenzulernen und mich weiterzuentwickeln, auch mit mir selbst ins Reine zu kommen.“ Eine besondere Phase in diesem Prozess durchlebte er als noch junger, aber schon sehr erfolgreicher Komponist. Frustriert über die Erwartung des Kulturbetriebs, das Gleiche immer neu zu schaffen, setzte er für ein Jahr mit dem Komponieren aus. „Die Stücke, die danach entstanden, waren überraschend. Vor der Pause war in meinen Kompositionen Virtuosität sehr wichtig gewesen, es war ziemlich energiegeladene Musik. Ich war überzeugt davon, dass ein zentrales Prinzip von Musik das Spiel mit Spannung und Entspannung sein müsse. Dann schrieb ich das Stück Music for a While, mit einer komplexen Form, aber wenigen Tönen.“

Seit dieser Phase geht Michael Jarrell sehr bewusst damit um, sich einerseits immer wieder neu herauszufordern und sich andererseits nicht selbst zu verleugnen. „Mit dem ersten Quartett Zeitfragmente zum Beispiel, das ich 1998 für das Arditti Quartet geschrieben habe, wollte ich mich ästhetisch wieder ein wenig in Gefahr begeben. Also benutzte ich etwas, das ich vor längerer Zeit aufgegeben hatte, nämlich die Arbeit mit dem Geräusch. Das war eine klare Niederlage, weil ich plötzlich merkte, dass es kein Zufall war, dass ich das weggelassen hatte. Ich versuche, immer weiter zu kommen, aber trotzdem kann ich meine Geschichte nicht komplett neu schreiben.“

Wenn heute das Geräusch wieder eine Rolle in Michael Jarrells Musik

spielt, dann weil er es auf anderem Wege neu entdeckt hat. „Ich wurde

ziemlich früh beim IRCAM eingeladen. Das war wichtig für mich, weil mich

schon immer der Aspekt der Orchestration sehr fasziniert hat.

Elektronik erlaubt mir zum einen, eine große Räumlichkeit zu erreichen.

Und zum anderen benutze ich nun auch wieder Geräusche, die durch die

Transformation von Instrumentalklängen entstehen. Meine Haltung zum

Geräusch hat sich geändert, als ich bemerkt habe, dass ich eine

Beziehung zwischen Tonhöhen und Geräusch schaffen kann. Elektronik hat

mich gelehrt, mit diesen Dingen zu arbeiten, auch wenn ich rein

instrumental schreibe.“

Nina Rohlfs 10/2014