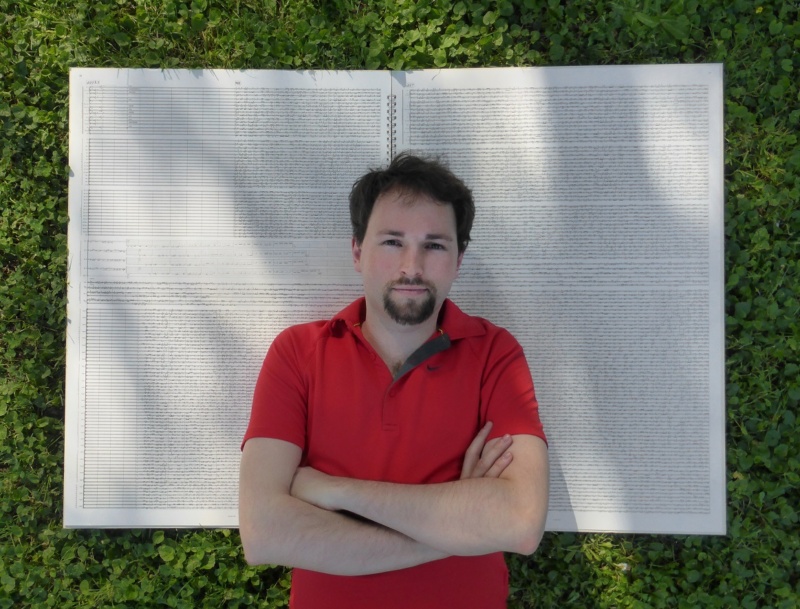

Porträt aus dem Jahr 2012

Man sollte sich von dem Namen nicht irreführen lassen – Samir Odeh-Tamimi

ist ein durch und durch deutscher Komponist:

Palästinensisch-israelischer Herkunft, hat er sein gesamtes

Musikwissenschafts- und Kompositionsstudium hier absolviert, und in den

nunmehr rund fünfzehn Jahren seiner kompositorischen Tätigkeit wurden

und werden seine Werke unter anderem vom Ensemble Modern, der

musikFabrik, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem

WDR Chor aufgeführt. „Ich lebe seit über 20 Jahren hier, aber kein

Mensch kommt normalerweise auf die Idee, mich nach dem Deutschen in

meiner Musik zu fragen“, amüsiert er sich. „Naja, ich würde auch eher

davon sprechen, was das Westliche in meiner Musik ist. Die Neue Musik

ist ja nicht deutsch, sie ist eine westliche Bewegung, die Avantgarde,

auch in der bildenden Kunst.“

„Ich habe die westliche Kultur aufgesaugt und weiß mittlerweile viel

mehr über sie als über die Kultur, aus der ich stamme. Und die Kultur,

aus der ich stamme, bleibt doch als Erinnerung, alles, was gespeichert

wurde, bis zu einem bestimmten Alter. Aber ich beginne eigentlich erst

jetzt wieder, eine ganz starke Verbindung zur arabischen Welt

herzustellen.“

Doch ehe wir uns in eine Diskussion über korrekte nationale Einordnungen

verstricken, lasse ich mir lieber erklären, was das Ganze eigentlich

für den Schaffensprozess und die Tonsprache dieses Künstlers heißt. „Ich

kann schon behaupten, dass ich eine ganz eigene Musiksprache habe“,

sagt der Komponist, „aber die zu beschreiben, ist gar nicht so einfach.

Es hat alles angefangen mit einem Koransänger aus Ägypten, Sheikh Abdul

Basit. Übrigens habe ich da am Anfang eine ganz große Ähnlichkeit

empfunden mit der Musik von Giacinto Scelsi, und ich habe mir

eingebildet, er müsse diesen Sänger gekannt haben, denn Scelsi hat ja

einige Jahre in Kairo gelebt. Mich selbst hat dieser Koransänger schon

in der Kindheit so bewegt, dass ich ihn gesanglich imitiert habe. Und in

Bremen habe ich dann im elektronischen Studio seine Stimme mit dem

Computer analysiert. Das war verblüffend. Ich habe mir überlegt, wie es

zum Beispiel klingen würde, wenn ich das für eine Klarinette schreiben

würde. Mir ist dabei schnell klar geworden, dass ein westlicher Musiker

diese Musik niemals im Entferntesten nachahmen kann, diese ganzen

Verzierungen, die Vibrato- und Glissandotechniken, denn das ist eine

völlig andere Musikpraxis. Und dann habe ich angefangen, an winzigen

Nuancen in der arabischen Musik zu arbeiten, diese mikrotonale und auch

zeitlich mikroskopische Ebene hat mich mehr interessiert als eine ganze

Melodie, als ein Modus. Aus diesen kleinen Nuancen habe ich große Stücke

komponiert.“

Schon immer sind es die Stimmen, die Samir Odeh-Tamimi inspirieren. Als

Jugendlicher tourte er als Keyboarder und Perkussionist durch Israel mit

einem Ensemble, das die archaische Vokalmusik der Region erstmals mit

modernen Instrumenten gespielt hat. „Ich kannte diese Musik nur durch

Frauen, Mütter, Großmütter. Wir haben daraus gewissermaßen eine

Kunstmusik gemacht, indem wir das, was wir von ganz einfachen Leuten

übernommen haben, auf eine feine Art und Weise gespielt haben.“

„Allerdings muss man sagen, nur ETWAS kommt daher, nur eine Idee, aber

die Musik geht weit darüber hinaus. Und ich bin natürlich von westlicher

Musik stark beeinflusst – von Scelsi, ich rede immer wieder von ihm,

neben Iannis Xenakis. Und Luigi Nono, ich habe ihn lange vor mir

hergeschoben, aber jetzt habe ich große Lust auf seine Musik. Auch

Beethoven, er war für mich, als ich noch in Israel lebte, der Komponist

schlechthin.“

Zu diesem ETWAS, an dem sich Samir Odeh-Tamimis Musik entzünden kann,

scheint in letzter Zeit der Sufismus zu zählen. „Das Ritual an sich hat

mich interessiert“, beschreibt er diese Beziehung, die auch

biografischen Ursprungs ist: „Ich habe mit der muslimischen Tradition

heute kaum etwas zu tun, ich bin nicht gläubig, aber meine Vorfahren

waren alle Sufis. Nicht nur von der Überzeugung, auch in der Praxis.

Dazu gehört der Verzicht auf alles, auf Besitz. Mein Großvater war

Anführer einer Sufi-Gruppe und führte dort jeden Donnerstag in der Nacht

das Ritual. Er nahm mich drei oder vier Male mit, da ich gut einen ganz

langsamen Rhythmus auf der Trommel schlagen konnte, und das hat mich

stark geprägt. Sehr oft, wenn ich komponiere, sehe ich sie so vor mir

tanzen, aber ich nehme in der Regel keinen direkten Bezug. Das war

bisher nur in zwei Stücken der Fall, nämlich in dem Stück Into Istanbul, das ich für das Ensemble Modern komponiert habe, und in der großen Komposition Rituale:

Die letzten drei Minuten, wenn das ganze Orchester außer sich gerät und

der Schlagzeuger das Orchester hält, das ist vom Sufitanz übernommen.

Vielleicht auch noch kleine Teile meiner Oper Leila und Madschnun.“

„Komponieren ist für mich ein Ritual“, erläutert er die wohl wichtigere

Ebene seiner Verbundenheit zu der spirituellen Praxis seiner Vorfahren.

Wünschenswert wäre für ihn der Ritualcharakter auch für die

Aufführungssituation – sowohl von Seiten der Musiker als auch des

Publikums. „Scelsi hat das für sich geschaffen – es gibt eine CD von

ihm, seine Klaviersuite, da steht drauf: Wenn man nicht in einer guten

Verfassung ist, sollte man diese Musik nicht hören. Ich finde es

großartig, dass er das fordert.“ Ein schwierig durchzusetzender Anspruch

allerdings in unserem Kulturbetrieb, in dem Dirigenten nach der

Aufführung direkt ins nächste Flugzeug springen, Musiker in Proben

schnell eine Anfrage auf ihrem Smartphone beantworten, die Zuhörer durch

ein eng gestricktes Festivalprogramm hecheln. Doch wenigstens im

Kompositionsprozess soll der Ritualcharakter erhalten bleiben. „Ich habe

mein Leben reduziert und habe nicht das Bedürfnis, noch zu dirigieren,

noch eine Professur zu haben, noch ein Festivalleiter zu sein“, erklärt

er.

Diese Art von Konzentration, diese Öffnung für Feinheit und Intuition

hat für Samir Odeh-Tamimi eine besondere Bedeutung. „Ich bin da ganz bei

Wolfgang Rihm, der sagt, die Musik entsteht in dem Moment, sie ist

nicht nur mit Techniken, mit mathematischen Prozessen, Algorithmen

erklärbar. Meine Musik entwickelt sich in mir, während ich spazieren

gehe, während wir hier sitzen, während ich ein Bild von Van Gogh oder

Picasso sehe.“

„Bei mir geht es sehr stark über das Hören. Ich kann irgendwo sein und

mir den Horizont ansehen, und dann klingt es plötzlich, ich höre etwas.

Ich höre Musik, ich höre ein Orchesterstück. Ich erinnere mich an die

ersten Stunden mit meiner Lehrerin Younghi Pagh-Paan, wo ich sagte, ich

höre ein ganzes Musikstück, und sie sagt, das finde ich toll. Jetzt

müssen wir dieses Musikstück aufs Papier bringen.“

„Ich mache aber diese Dinge nie bewusst.“ Im Falle seiner Komposition Shira Shir nach dem epischen Lied vom erschlagenen jüdischen Volk

des polnischen Schriftstellers Jizchak Katzenelson war es der

Gesangspart, der plötzlich in seinem Kopf herumschwirrte: „Aber ich war

überfordert mit dem, was ich hörte. Erst als die Orchestrierung fertig

war, konnte ich plötzlich in drei Stunden die Baritonstimme schreiben.

Für das ganze Stück. Das habe ich nie geglaubt. Die war seit Monaten im

Kopf. Ich bin immer damit aufgewacht.“

„Und dann mein Stück für Donaueschingen, ich habe über Monate jeden Tag

kaum zwei Stunden geschlafen, weil diese drei Weiber Tag und Nacht nicht

aufgehört haben in meinem Kopf zu schreien.“ Mit Gdadrója,

2005 in Donaueschingen uraufgeführt, habe er schließlich auch einen

„riesigen Schrei“ veranstaltet. „Aber darin erschöpft sich das Werk

nicht, denn daneben ist es eben auch hohe Kunst, es ist Musik, Dynamik,

Dramaturgie.“ Und er wendet sich gegen das, was er als gängigen

Schönheitsbegriff des heutigen Musikbetriebes empfindet: „Heutzutage

herrscht ein völlig anderer Begriff von Musikästhetik als in den 60er

und 70er Jahren: Es gibt viele etablierte Komponisten, die nur noch

schön, angenehm, bloß nicht emotional vermittelt, bloß nicht zu nah

kommend komponieren. Diesen Begriff von Musik als absolute Schönheit

lehne ich total ab. Aber es ist nicht so, dass ich da Widerstand leisten

müsste, brüllen will. Ich bin intensiv. Ich fordere, dass man mir

zuhört.“

Er führt weiter aus: „Ich habe Kunst immer als eine Message verstanden,

und nicht nur eine ...“ „Massage?“ „Ja, genau. Ein Werk wie Shattíla

ist schon auch ein politisches Statement. Ich bin aber nicht politisch

engagiert, sondern, sagen wir mal, politisch bewegt. Ich sehe mich nicht

anders als Luigi Nono in dieser Hinsicht.“

Und welche Themen werden in der näheren Zukunft eine Rolle spielen? „Die

arabischen Revolutionen – diese Massen von Menschen, die auf die Straße

gehen, die haben mich musikalisch wahnsinnig bewegt. Wenn ich diese

Demonstrationen sah, hörte ich wirklich Musik.“

„Und ich werde mich sicher auch wieder mit westlichen Themen

beschäftigen“, rettet er noch unsere Anfangsthese. „So wie ich es zum

Beispiel in meinem Werk Hinter der Mauer getan habe, einer

großen Kantate nach einem Text von Christian Lehnert, die anlässlich des

20. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung mit dem RIAS Kammerchor

und dem Ensemble musikFabrik uraufgeführt wurde.“

Nina Rohlfs, 04/2012