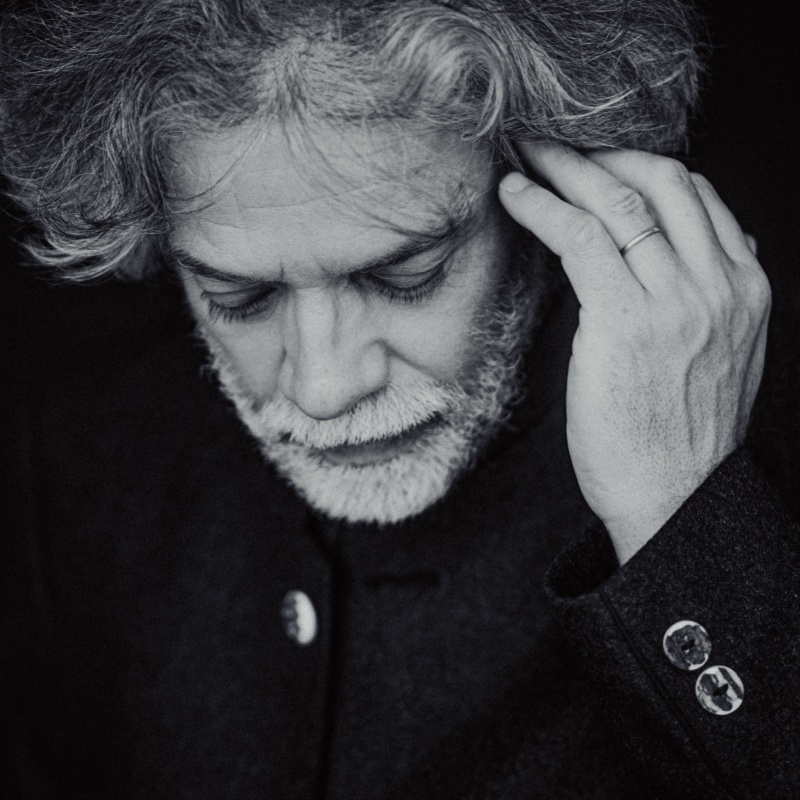

Im Mai 2019 ist der Bariton in der Uraufführung von Bo Holtens Oper Schlagt sie tot! an der Malmö Opera in der Rolle des Reformators zu erleben und ergänzt die eklektische Liste der von ihm verkörperter Größen der Geistesgeschichte und Politik um ein Schwergewicht.

Doch wie nähert man sich einer Figur, über die man womöglich schon im Vorfeld mehr weiß als das, was im Libretto explizit deutlich wird? „Am liebsten ist es mir, mich mit der Musik soweit vertraut zu machen, dass ich sie parat habe, aber inhaltlich ein weißes Blatt zu bleiben“, so Dietrich Henschel. „Vor den Probearbeiten möchte ich noch gar nicht wissen, wer ich bin. So ist ein sich Herantasten und das Entwickeln des Stückes mit den Kollegen und mit der Regie möglich.“ Trotzdem halte er sich im ersten Anlauf auch allgemein bekannte historischen Fakten vor Augen. „Mit dem Blick der Geschichte ermögliche ich es mir, auch den Blick der Autoren und Komponisten zu erkennen. Ich bin ja ein nachschaffender Interpret. Ich erfinde nicht einen Luther, sondern sehe eine Figur, die jemand anders auf eine bestimmte Art darstellen wollte, um damit unter Umständen auch Stellung zu einer modernen Situation, zum heutigen Geschichtsbild zu beziehen.“

Im Falle des Luther, als der er nun in Malmö auf die Bühne kommt, sei diese Stellungnahme eine sehr kritische. „Das Stück entwickelt die Figur als Menschen mit Schwächen und Stärken, aber vor allem als eine zutiefst narzisstische, egozentrische Person. Luther wird in seinen Eitelkeiten und seiner Starrköpfigkeit genauso gezeigt wie in seiner ganz klaren Haltung zu dem, was er verändern wollte“, beschreibt Dietrich Henschel. „Er hat sich nicht vereinnahmen lassen von gesellschaftlichen Strömungen und hat sich sogar scharf gegen sie positioniert: Mit seinem Gutheißen sind die Bauernkriege eröffnet worden, deswegen heißt diese Oper Schlagt sie tot. Das hat er tatsächlich über die aufständischen Bauern gesagt – aufgrund einer unglaublichen Drucksituation, in der er sich befand. Es ist also ein ganz komplexer, vielschichtiger psychischer Block, mit dem man sich als Interpret hier auseinandersetzen muss.“

Mit einem Wohlfühl-Lutherbild wie es sich vielfach durch das zurückliegende Reformations-Jubiläumsjahr zog, dessen erfolgreichstes Maskottchen die in Millionenauflage verkaufte Playmobil-Figur des Reformators war, hat die Oper also wenig zu tun. Für Dietrich Henschel bedeutet dies, dass er auch seine eigene Vorstellung der geschichtlichen Figur hintanstellen muss. „Ich bin lutherisch getaufter Christ und in der Hinsicht natürlich traditionell vorgebildet“, räumt er ein. „Dieses Wissen muss ich in dem Moment, in dem ich in dem Stück die Lutherrolle entwickle, wieder vergessen, um ein anderer Luther zu werden.“ Dieser Luther habe mit viel Enthusiasmus und Vorschusslorbeeren begonnen, dann jedoch einen tiefen Riss mitverursacht. „Es gab ja Versuche, die gesamten reformatorischen Strömungen als eine Kraft gegen die vorherrschende päpstliche Seite zu vereinen. Das scheiterte an Luthers Auffassung – jedenfalls in dieser Oper wird es auf ein einziges Argument zurückgeführt – es handele sich beim Abendmahl nicht um ein Symbol für den Leib Christi, sondern um den Leib Christi selbst. Was für ein winzig kleiner Aspekt innerhalb dieses Religionsgefüges es ist, über den hier bis aufs Blut gestritten wurde, mag heute unverständlich und aufgebauscht erscheinen“, findet Dietrich Henschel. „Und genau hier bin ich gefordert, mich in die Rolle hineinzuversetzen, damit ich diese Gewalt, die Entscheidung zu einem gewaltauslösenden Widerspruch tatsächlich aus einer inneren Wallung herausholen kann. Ich muss einen Zugang finden, eine Wahrheit empfinden und erfahren.“ Für diese Auffassung einer inneren Wahrheit habe er oft Widerspruch geerntet – trotzdem hält Dietrich Henschel an der Idee fest. „Ich finde, es gibt eine Wahrhaftigkeit auf der Bühne, die sich aus der Figur erschließt. Die findet man natürlich nicht im Vorfeld, sondern nur in der Arbeit selbst, und darauf bin ich gespannt.“

Die Musik weise ihm dabei in aller Regel den Weg: „Sie gibt der Figur eine Taktung, einen Rhythmus vor und auch eine Expressivität. Guten Stücken muss man sich nur hingeben.“ Sein Vertrauen darin, sich immer wieder durch ein eher intuitiv entstehendes Verständnis einer Figur leiten lassen zu können, gründet sich nicht zuletzt auf einen großen Erfahrungsschatz. „Man ist ja immer wieder gefordert, eine Symbiose mit den Bühnenfiguren einzugehen, eine Identifikation durchzuführen“, beschreibt er. „In der Rolle Karls V. zum Beispiel geschah es mir, dass ich mich bei einer Probe auf einmal mit Stühlen nach meinem Widersacher werfen sah, so wütend hat er mich tatsächlich gemacht in dieser Bühnensituation. Da stieg eine Aggressivität in mir auf, die ich vorher gar nicht kannte.“

Bezüglich ihrer Härte in der Konfrontation mit einer Gegenseite empfindet er die Titelrolle in Ernst Kreneks Karl V., die er bei den Bregenzer Festspielen 2008 verkörperte, als schlüsselhaft für die Entwicklung der Lutherfigur. Das Stück ist für ihn zudem ein Beispiel dafür, wie sehr man als Darsteller auf den gesamten Rahmen der Produktion angewiesen ist, um glaubwürdig zu bleiben. „Die Inszenierung war so angelegt, dass die Rolle erst in die Figur hineingeführt wurde: Es begann als eine Geschichtsstunde, und ich mutierte vom Lehrer immer mehr zu Karl V. Ein genialer Schachzug vom Regisseur Uwe Laufenberg, der dieses sehr schwüle und schwulstige Libretto überhaupt erst spielbar gemacht hat“, erklärt er. „Krenek hat sich hier in einer Kunstsprache verloren, die mit einem gehobenen geschichtlichen Zeigefinger agiert. Durch den Regieeinfall wurde das Ganze geschickt umgemünzt, und dann hat es funktioniert: Vor einer Schulklasse kann man diesen Tonfall anschlagen, und der skurril-komische Effekt, der sich einstellt, wird mit dem Schulmeister und nicht mit der historischen Figur verbunden.“

„Historisch 1:1 zu spielen ist immer schwierig, weil man so dicht am Klischee ist“, fährt er fort. „Bei Stücken, die so abstrakt sind wie damals Hölderlin oder jetzt Benjamin, behalten dagegen die einzelnen Figuren ihr Rätsel.“ Mit der Benjamin-Oper von Peter Ruzicka feierte Dietrich Henschel im vergangenen Jahr in Hamburg einen großen Erfolg, knapp zehn Jahre nachdem er in Ruzickas Oper Hölderlin einen weiteren großen Philosophen verkörpert hatte. „Ich kann in solchen Stücken aus dem vorhandenen Material eine Figur entwerfen. Ich musste zum Beispiel nicht Hölderlin werden, sondern ich musste nur eine Figur werden, die innerhalb dieses abstrakten Rahmens funktionierte.“ Auf die Rolle des Walter Benjamin habe er sich durch die Lektüre seiner Schriften vorbereitet. „In diesem Fall muss jeder sowieso seinen eigenen Apparat in Gang schalten, um einen Zugang zu dieser komplexen Persönlichkeit zu finden, die menschlich schwach ist“, erklärt er über die Figur, die in Ruzickas Oper in ihrem wohl schwersten Moment, auf der Flucht und kurz vor dem Suizid, gezeigt wird.

Doch gibt es für einen Sänger genau an diesem Punkt der Schwäche, der inneren Zerrissenheit nicht auch Grenzen der Identifikation, damit die Stimme präsent bleibt? „Wenn man emotional berührt ist, muss man aufpassen, dass die Stimme klar bleibt und man die Kontrolle behält“, bestätigt Dietrich Henschel, „aber dafür ist man ja Künstler. Zudem geht das Gebrochene auch immer aus der Musik selbst hervor. Benjamin hat dann keine heroischen Passagen, sondern das Ganze ist auch auf musikalischer Ebene eher ein Infragestellen dieses Charakters.“

Überhaupt steht für Dietrich Henschel bei kaum einer Rolle das Heroische im Vordergrund. „Auf der Bühne ist eine Figur ja vor allem dann interessant, wenn sie schwach ist“, findet er und nennt Beispiele aus seinem Erinnerungsschatz von ihm verkörperter, vermeintlich „großer Männer“. Immer würden diese aus ihrer Gebrochenheit, ihrer Schwäche heraus auf der Bühne glaubhaft – angefangen bei Hans Werner Henzes Prinz von Homburg, einer seiner ersten wichtigen Titelpartien: „Die Figur ist aus ihrer Jugend heraus begreifbar, und in dem jugendlichen Alter, in dem ich sie zum ersten Mal spielte, konnte ich mich mit ihr wunderbar identifizieren. Der Doktor Faust von Busoni ist genial als Oper, weil diese Figur wütend und stark beginnt, dann Stück für Stück zerbricht und erst angesichts der Mosaiksteine ihres zerbrochenen Daseins im letzten Moment die Kurve kriegt. Auch Don Giovanni ist überhaupt kein starker Mann. Wenn er so blöde präpotent wäre, wie ihn früher alle gesehen haben, dann wäre er niemals zu einer solchen Legende geworden“, zählt er auf. „Was ist ein Held, der immer stark ist? Langweilig!“

Dass alle Beteiligten – auf der Bühne und im Zuschauerraum – angesichts dieser Figuren gefordert sind, einen eigenen Blickwinkel zu finden, empfindet Dietrich Henschel als Idealfall. „Ich entwickele meine darstellerische Folgerichtigkeit für die Rolle, und jeder im Publikum muss seine eigene Wahrheit damit in Einklang bringen, seine Fragen selbst entwickeln und innerhalb dessen, was er sieht, selbst suchen. Es geht nicht darum, dass man etwas erklärt. Ich hoffe sehr, dass es auch bei der Luther-Oper wieder gelingen wird, in erster Linie Fragen aufzuwerfen anstatt Antworten zu geben.“

Nina Rohlfs

Dezember 2018