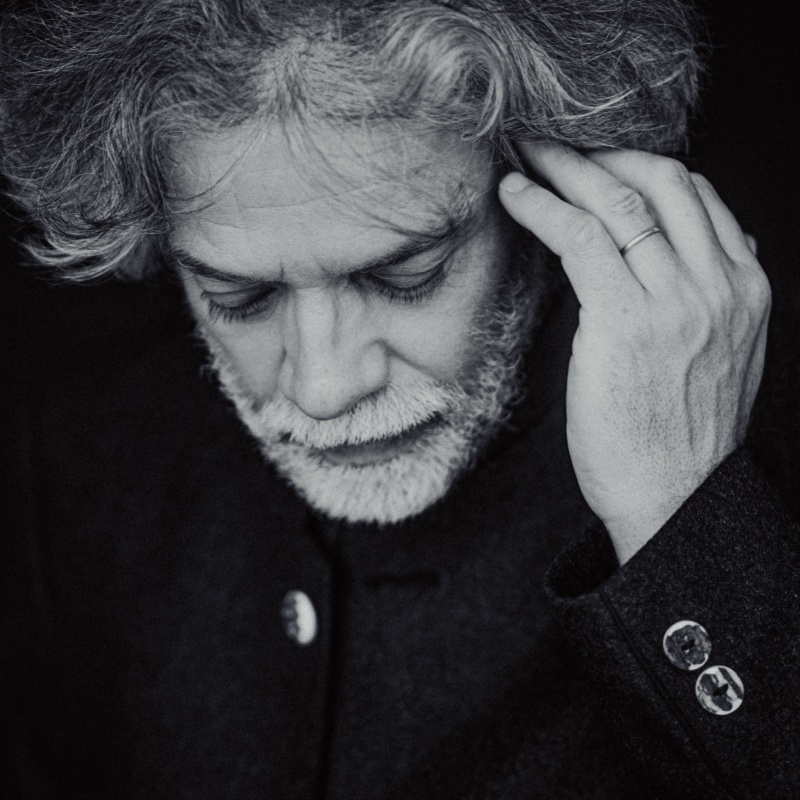

Er liebt musikalisch Komplexes, seine Rolle im Zentrum großer Opernproduktionen – und den Gesang: Peter Rundel ist seit langer Zeit als Partner von Orchestern, Komponisten und Regisseuren mit neuem und traditionellem Repertoire zu Gast an den großen Häusern wie bei ungewöhnlichen Projekten der freien Szene. 2019 stand wieder eine große Uraufführung auf seiner Agenda, denn mit Hèctor Parras Les Bienveillantes war er erstmals am Pult der Opera Vlaanderen zu erleben. Einige Wochen vor der Premiere des Stückes sprachen wir mit ihm über das neue Werk und seine Erfahrungen im Opernbetrieb.

Was war Ihr erster Zugang zu dem kommenden Opernprojekt, Hèctor Parras Les Bienveillantes?

Als ich wusste, dass das als Arbeit für mich ansteht – und das weiß ich seit etwa zwei Jahren – habe ich mir sofort das Buch von Jonathan Littell besorgt. Ich hatte vorher nur darüber gehört: Es gab ja in Frankreich einen Riesenskandal darum, ob es erlaubt ist, in Form eines Ich-Romans über die Naziverbrechen zu erzählen. Es ist mir noch nie in meinem Leben so schwergefallen ein Buch zu lesen wie in diesem Fall, denn es hat etwas mit mir gemacht, das wahrscheinlich unter anderem die Skandalwirkung ausmacht: Nämlich dass man als Leser anfängt, sich mit dieser Erzähler-Hauptfigur zu identifizieren, einem SS-Mann, der ideologisch überzeugt und philosophisch gebildet in diese Maschinerie gerät und sie aktiv mitgestaltet. Das ist absolut erschreckend und sehr quälend – und auf der anderen Seite auch faszinierend. Die große Frage ist natürlich, wie man die Essenz des Romans, diese Identifikation und Auseinandersetzung des Lesers mit dem Erzähler, mit Musik auf die Bühne bringt. Der erste Schritt war, dass jemand gefunden werden musste, der diese gigantisch lange Geschichte eindampft und sprachlich komprimiert. Wie schon in der Oper zuvor, die ich in der gleichen Besetzung gemacht habe – das war Wilde in Schwetzingen – hat Hèctor Parra sich für das Libretto an Händl Klaus gewandt.

Das heißt, Sie waren schon über Hèctor Parras Vorhaben informiert, noch ehe klar war, wer überhaupt das Libretto schreibt – das ist ja für Dirigenten eher ungewöhnlich.

Zu vielen Komponisten habe ich freundschaftliche Beziehungen und weiß dadurch früh von ihren Plänen. Manchmal versuche ich auch, Produktionsmöglichkeiten für bestimmte Ideen zu finden. Das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt und interessiert: Als Dirigent nicht nur der musikalische Geburtshelfer zu sein, sondern auch mit meinen Kontakten dazu beizutragen, dass bestimmte Visionen Wirklichkeit werden. Und insgesamt ist es natürlich die befriedigendste Form der Zusammenarbeit, wenn man von Anfang an beteiligt ist.

Sie haben wie gesagt schon einmal mit dem gleichen Team gearbeitet, auch Regisseur Calixto Bieito war bei Wilde mit von der Partie. Ist der Arbeitsablauf dadurch etwas vorhersehbarer?

Dadurch, dass der Stoff so ein völlig anderer ist: Nein. Aber natürlich ist es ein gutes Gefühl, dass wir uns kennen; es gibt ein Vertrauensverhältnis sowohl zu dem Komponisten als auch zum Regisseur.

Welche Unterschiede nehmen Sie in der Arbeit mit verschiedenen Regisseuren wahr?

Ich hatte das Glück mit vielen bedeutenden Regisseuren zusammenzuarbeiten. Ganz am Anfang meiner Karriere schon mit Konwitschny, was extrem faszinierend war. Willy Decker ist großartig, und ganz anders jemand wie Heiner Goebbels, der auf seine Weise einzigartig ist. Es ist ein wenig so wie bei den Dirigenten: Jeder hat sein Geheimnis. Es gibt kein Rezept. Der eine arbeitet im Team und lässt eine Sache entstehen, der andere hat alles schon durchkonstruiert und es geht in der Probe nur noch darum, die Beteiligten davon zu überzeugen und anzuleiten. Dabei gibt es alle möglichen Ausprägungen vom tyrannischen Egozentriker bis zum Teamworker, und beides kann funktionieren.

Was ist für Sie das Wesentliche an der Rolle, die Sie in diesem Prozess einnehmen?

Mich fasziniert an der Kunstform Oper immer wieder, dass so viele Künste und Künstler aus unterschiedlichen Richtungen mit völlig unterschiedlichen Erfahrungen beteiligt sind. Als musikalischer Leiter stehe ich mit dem Regisseur zusammen quasi im Zentrum. Dabei begreife ich mich erst einmal als Anwalt des Komponisten und der Musik, auch der Sänger, und ich muss gleichzeitig einen Blick haben für die unterschiedlichen Perspektiven und Notwendigkeiten der anderen beteiligten Künstler. Das ist vielleicht sogar eine Art von beispielhafter Utopie der Zusammenarbeit an einem Großen und Ganzen: Jeder möchte seinen Teil einbringen, jeder möchte vertreten sein im Endergebnis. Dabei gestaltend, wenn nötig auch vermittelnd zu wirken, ist eine phantastische Möglichkeit. Es ist ein Riesenluxus, dass sich unsere Gesellschaft diese Spielwiese immer noch erlaubt – anscheinend gibt es aber nach wie vor ein Bedürfnis, Geschichten zu erzählen und sich über deren Nachvollzug zu definieren. Ich glaube, das ist eine Sache, die unsere Kultur überhaupt ausmacht.

Finden Sie diesen Gestaltungsspielraum auch an größeren Häusern, oder ist Ihre Rolle dort eingeschränkter?

Es gibt natürlich im Musikbetrieb das ganze Spektrum von Arbeitsweisen: Dass man von Anfang an beteiligt ist, sich mit dem Regisseur zusammensetzt und jeden Takt durchgeht, oder dass jeder arbeitsteilig beginnt und man alles zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt zusammenführt. In größeren Häusern hat man es mit hierarchischen Strukturen zu tun; da geht es teils darum, diese Hierarchien auch zu benutzen. Aber dadurch, dass ich in der freien Szene musikalisch großgeworden bin, habe ich sehr oft Arbeitsbedingungen gesucht, die mir das Miteinander ermöglichen. Ich war ja jahrelang musikalischer Leiter bei der Wiener Taschenoper. Das ist inzwischen lange her, aber es gab dort ein paar exemplarische Arbeiten, die mich geprägt haben. Wir hatten von Anfang an ein enges, kleines Team, und dies hat zum Teil zu wunderbaren Ergebnissen geführt. Zum Beispiel die Produktion von Michaels Reise von Stockhausen, die wir damals zusammen mit der Musikfabrik und La Fura dels Baus gemacht haben, war für mich besonders befriedigend sowohl in der Arbeit als auch im Ergebnis.

Es fällt gar nicht so leicht, aus der großen Liste Ihrer Opernengagements Highlights herauszuheben – das Etikett „ungewöhnlich“ trifft sowieso auf viele der Produktionen zu. Gibt es neben Michaels Reise weitere besonders prägende Stücke?

Eine einschneidende Erfahrung war für mich die Uraufführung von Das Märchen in Lissabon. Das war ein Beispiel einer auf höchstem Niveau missglückten Inszenierung, hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass der Komponist Emmanuel Nunes erst im allerletzten Moment das ganze Stück vorlegen konnte. Es war eine mörderische Arbeit, überhaupt die Uraufführung zu retten. Für die Regisseurin war es geradezu unzumutbar, eine Inszenierung zu schaffen, ohne das Ende der Oper zu kennen. Diese Geschichte hängt mir immer noch sehr nach, weil die Oper seitdem nie mehr aufgeführt wurde und die Musik grandios ist. Auch der Stoff – das späte Goethesche Märchen: Eine rätselhafte Geschichte, ein bisschen Zauberflötenwelt, mit Schlangen und Prinzen und sehr vielen Deutungsmöglichkeiten. Ich halte es für ein Meisterwerk und hoffe, dass sich endlich mal ein Haus daran macht, das Stück anzupacken.

Das klingt fast so, als sei es für das Werk besser gewesen, wenn die Uraufführung geplatzt wäre.

Das ist schwer zu sagen. Inzwischen ist Emmanuel Nunes leider gestorben, und ich bin froh, dass er das Stück noch gehört und es im Nachhinein etwas gekürzt hat. Aber die Produktionsbedingungen und auch sein Protest gegen die Inszenierung haben nicht unbedingt dazu beigetragen, dass das Stück so bald eine zweite Chance bekommt.

Auch, wenn das ein Extrembeispiel ist – die Grundsituation, dass Kompositionen erst in letzter Minute fertig werden, ist ja wahrscheinlich fast Alltag am Pult.

So ist es. Das erlebt man auch im Konzertbereich, wenn ich zum Beispiel an Donaueschingen denke, das gerade hinter mir liegt. Das ist natürlich eine extreme Belastung für den ganzen Apparat, und im Falle von Oper ist es vor allem für die Sänger eine harte Situation. Als Dirigent ist man dann gefragt, einfach die Nerven zu behalten, für die Anderen Ruhe auszustrahlen und durch die Arbeit auch tatsächlich Sicherheit zu schaffen. Aber natürlich gibt es Grenzsituationen, wo man den Ball zurückspielen muss und dem Komponisten sagt: Entweder reden wir jetzt über Kürzungen, oder es ist nicht zu machen in der Zeit.

Viele der Produktionen, an denen Sie beteiligt waren, haben den Rahmen des normalen Opernbetriebs gesprengt – für die Ruhrtriennale haben Sie zum Beispiel Stücke wie Die Materie, Prometheus und Leila und Madschnun geleitet und damit einen riesigen Raum bespielt. Faszinieren solche monumentalen Aufführungen Sie auf besondere Art?

Natürlich besteht ein großer Reiz darin, diesen enormen Apparat in den Händen zu haben, der Chor, Sänger, das Orchester, unter Umständen Elektronik umfasst, eventuell noch räumlich aufgesplittert. Das handwerklich zu meistern ist sicher faszinierend. Aber wenn ich ganz ehrlich bin: Was mich am meisten an die Oper fesselt, ist der Gesang. Ich liebe den Gesang. Vielleicht liegt es daran, dass ich Geiger war, und das Klangideal, das Vorbild für ein Melodieinstrument, ist das Singen. Ich habe einen irrsinnigen Respekt vor Opernsängern, weil ich in der Arbeit erlebe, was es bedeutet, auf einer Bühne zu stehen, auswendig zu singen – unter Umständen, bei der Neuen Musik, Dinge, die nie zuvor gehört wurden – und das Ganze dann auch noch in einer Rolle zu verkörpern. Für mich entsteht durch diese Ungeschütztheit, diese Verletzlichkeit der Sänger etwas, das noch über das hinausgeht, was im Konzert passiert: Gerade vor dem Hintergrund des Risikos, dieses Gefälles, das in der Oper extrem ist, kann eine besondere Art von Zauber oder Schönheit aufscheinen. Für mich sind die Sänger dann wie Hochseilartisten. Und ich kann derjenige sein, der mit ihnen atmet, der ihnen eine Sicherheit vermittelt, der sie trägt, der sie stützt. Ich bin sozusagen das Netz. Von dem ganzen Budenzauber abgesehen, der zur Oper gehört, ist es letzten Endes dieser Moment, der Musiktheater für mich ausmacht. Es geht sogar noch über die Sänger hinaus, weil so viele Elemente ineinander spielen: Wenn nur eines herausbricht, droht das Ganze wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Und obwohl man natürlich alles dafür tut, das zu verhindern, muss man im entscheidenden Moment loslassen können, damit trotz allem ein Gefühl von Freiheit entstehen kann. Und wenn dies gelingt, ist es das Allerschönste.

Nina Rohlfs, Januar 2019