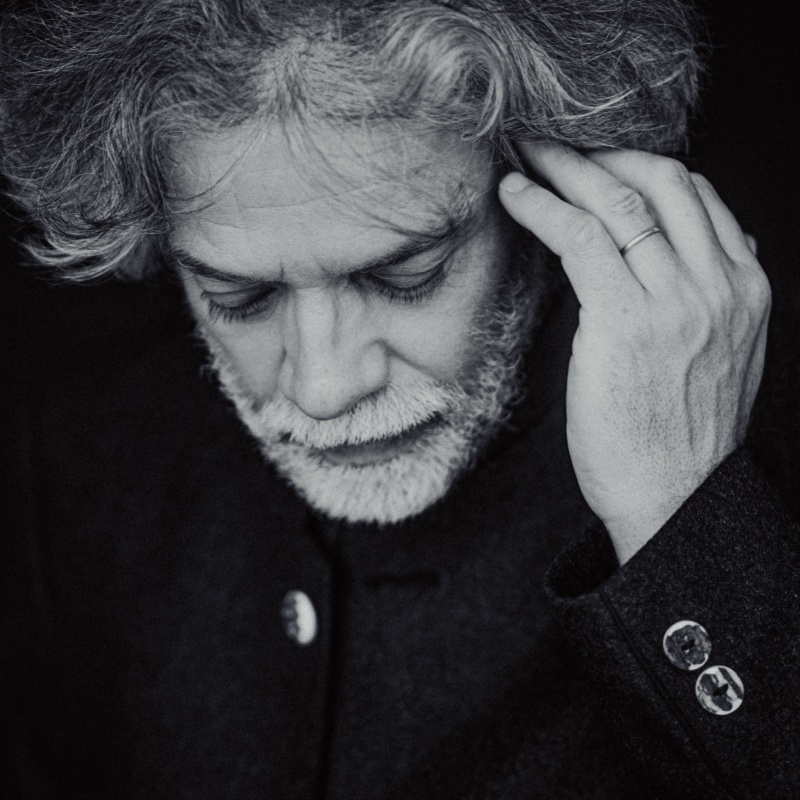

Es sind grundlegende Fragen an Raum und Zeit, mit denen sich Philippe Manoury beschäftigt: Mit seiner Köln Trilogie, einem großangelegten Raumwerke-Triptychon, dessen erster Teil Ring im Mai 2016 zur Uraufführung kam, stellt er die Architektur heutiger Konzertsäle und Raumkonzeptionen des Orchestermusizierens auf den ästhetischen Prüfstand und macht sie zum kompositorischen Material.

Das Gürzenich-Orchester setzte die Trilogie 2017 mit der Aufführung des schon 2013 in Donaueschingen uraufgeführten Werkes In situ fort, ehe eine dritte neue Komposition den Zyklus 2019 komplettierte. In unserem Interview beschreibt Philippe Manoury, auf welchen Wegen er zur Musik gefunden hat und was ihn in seiner musikalischen Recherche als Komponist leitet.

Philippe, Sie waren 2014 bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik Porträt-Komponist. War das Ihr erster Komponistenschwerpunkt bei einem deutschen Festival?

Damals ja. Es war die erste Retrospektive dieser Größenordnung, übrigens auch mit Uraufführungen. Vor zehn Jahren war meine Musik noch so gut wie nie bei deutschen Festivals gespielt worden. Das habe ich einigen Leuten erzählt, und zwei künstlerische Leiter haben direkt geantwortet: Hans-Peter Jahn in Stuttgart und Armin Köhler in Donaueschingen. Seitdem hat sich die Situation zum Glück sehr gewandelt.

Sie sind in der „Provinz“ aufgewachsen, im Département Corrèze. Haben Sie die Musik durch Zufall entdeckt?

Nein, es gab Musik zu Hause. Aber es war gar nicht die Art von Musik, mit der ich mich heute beschäftige. Mein Vater spielte Akkordeon und war Spezialist für die Folklore des Massif central. In dieser ländlichen Umgebung gab es keine Berührungspunkte mit der klassischen Kultur oder Kunstmusik. Wenn ich das sage, kann ich nicht umhin zu denken, dass es eine gesellschaftliche Aneignung der Musik gibt, die immer mit den herrschenden gesellschaftlichen Klassen, erst dem Adel und dann dem Bürgertum, verknüpft war. Durch den Umzug nach Paris – ich habe bis zum Alter von 7 Jahren auf dem Land gelebt – hat sich der Zugang für mich geöffnet, allerdings in einer ganz besonderen Art und Weise, denn Musik wurde zu meiner Zuflucht. Für mich als ein an das Landleben gewöhntes Kind war Paris ein heftiger Schock, vor allem mein erster Kontakt mit der Schule. Die Musik war eine Möglichkeit, der dunklen und engen Welt, die ich mit der Schule verband, zu entkommen.

Sie begannen in den frühen 70er Jahren mit Ihrer musikalischen Ausbildung am Pariser Konservatorium. Wie sah damals die Pariser Musikszene aus?

Was die Musikpädagogik angeht, herrschte noch der Mief der Zwischenkriegszeit. Komponisten, die heute als wichtige Figuren anerkannt sind – ich spreche von der Generation der 50er Jahre wie Stockhausen, Boulez, Berio, Nono, Ligeti – kamen in der Ausbildung absolut nicht vor. Untereinander haben wir uns als Studenten mit ihnen beschäftigt, das war nicht verboten, aber in den Kompositions- und Musiktheorieklassen wurden sie nie behandelt. Die akademische Ausbildung hatte ein gutes, wenn nicht sogar sehr gutes Niveau, sie beruhte aber komplett auf dem traditionellen tonalen Konzept und einer sehr französischen Ausrichtung. Ich erinnere mich, dass das große Vorbild in den Kompositionsklassen immer noch Gabriel Fauré war, den man als den ultimativen Höhepunkt der harmonischen Entwicklung definierte. Komponisten wie Richard Strauss, Mahler oder der frühe Schönberg – sogar der späte Wagner – wurden nicht gelehrt. Der französische Neoklassizismus mit Cocteau als Hauptfigur und die damit einhergehende antideutsche Haltung war noch sehr gegenwärtig. Immerhin gab es Messiaen, der sich eines gewissen Prestiges erfreute. Boulez lebte nicht in Frankreich. Xenakis und Pierre Schaeffers Groupe de recherches musicales (GRM) waren präsent, und die spektralistische Schule kam gerade auf.

Wann haben Sie die elektronische Musik entdeckt?

Das geschah während meines Studiums am Konservatorium. In jenen Jahren komponierte man entweder nur für Elektronik oder nur für Instrumente. Es gab eine strikte Trennung zwischen den beiden Lagern. Ich befand mich in einem Dilemma, da ich mit meiner traditionellen Ausbildung nichts über die elektronischen Verfahren wusste, zu denen ich mich hingezogen fühlte. Es gab die Klasse von Pierre Schaeffers GRM, in die ich als Hörer eingeschrieben war. Aber das erwartete Aha-Erlebnis stellte sich nicht ein. Ich konnte mich nie mit dieser rein intuitiven Ästhetik der musique concrète anfreunden, die auf theoretische Grundlagen verzichtet. Die Person, die mir den Weg gezeigt hat, war Stockhausen. Er kam jeden Winter nach Paris und gab Konzerte. So erlebte ich die Erstaufführung von Mantra und hörte Kontakte, Hymnen, Telemusik, Gesang der Jünglinge, all diese extrem eindrücklichen Werke. Und ich entdeckte, dass jemand nicht nur den Graben zwischen elektronischer und akustischer Musik überbrückt hatte, sondern dies sogar innerhalb eines Werkes tat, und zwar, wie in Mantra, in Echtzeit. Das löste wirklich eine Schockwelle aus. Echtzeit war damals sicherlich noch recht rudimentär ausgeprägt, aber durch Stockhausen entdeckte ich diese Welt. Ich sage immer, dass Stockhausen für die elektronische Musik das ist, was Monteverdi für die Oper ist. Er hat sie nicht erfunden, aber er entwickelte als erster eine starke Vision von ihr.

Musik in Echtzeit (La musique du temps réel) – das ist auch der Titel Ihres 2012 erschienenen Buches, das Interviews mit Omer Corlaix und Jean-Guillaume Lebrun beinhaltet. Es scheint mir, dass Sie diesen Begriff stark geprägt haben. Was bedeutet er genau?

Instrumentalmusik wird in „abweichender Zeit“ komponiert, das heißt, die Zeit, die für das Konzipieren und Schreiben nötig ist, entspricht nicht der Dauer des Werkes. Aber sobald Interpreten diese Kompositionen spielen, geraten wir in die Echtzeit. Die Noten, die vorher auf dem Papier festgehalten wurden, führen zur Produktion von Klängen, die eine Geburt, ein Leben und einen Tod haben, die absolut einzigartig und nicht wiederholbar sind. Das sind zwei Facetten der Zeit, die abweichende Zeit der Komposition und die Echtzeit, in der die Interpretation zu Hause ist. Die Entwicklung sehr leistungsstarker Computer hat diese Situation in den 70er Jahren plötzlich aufgelöst: Die Töne sind nicht mehr unbedingt in all ihren Komponenten vorherbestimmt, sondern werden in dem Moment berechnet, in dem man sie hört. Dabei können wir an ihnen arbeiten, sie verändern und kontrollieren, genau wie es ein Instrumentalist mit akustischer Musik tut. Was in der Musik als „Echtzeit“ oder „real time“ bezeichnet wird, ist folgende Situation: Eine Maschine berechnet Werte mit einer Geschwindigkeit, die unser Ohr nicht wahrnehmen kann. Der Begriff stammt also nicht von mir, sondern er gehört in die Welt der Wissenschaft. Sagen wir, dass ich Aspekte dieser Idee auf dem Gebiet der Komposition theoretisiert habe, und einer der naheliegendsten davon ist die Wiedereinbeziehung der Interpretation in die elektronische Musik.

Um das ein wenig zu veranschaulichen, können wir vielleicht auf Witten zurückkommen und auf die Uraufführung von Le temps, mode d’emploi für zwei Klaviere und Live-Elektronik mit dem GrauSchumacher Piano Duo. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit dem Duo erlebt?

Ich hatte es mit zwei formidablen Pianisten zu tun – nicht nur, dass sie phantastisch spielen, sondern man spürt auch gleich ihr gegenseitiges Verständnis. Dieser Einmut macht sich sofort bemerkbar, wie bei einem Orchester, das seit mehreren Jahren unter dem gleichen Dirigenten spielt und bei dem ein Wimpernschlag reicht, um eine Anweisung zu verstehen. Sie hatten eine rein musikalische Herangehensweise, das heißt, sie haben sich in die Musik hineinbegeben und sie so in Angriff genommen, wie sie es mit jedem anderen Werk getan hätten. Natürlich kann ich die Details meiner Komposition erklären, aber wenn nicht gleich dieser musikalische Funke überspringt, in dem sich die Musik als solche ausdrückt, geht etwas sehr Grundlegendes verloren. Mit dem Duo war das sofort klar. In Le temps, mode d’emploi erzeugt die Elektronik Strukturen, die sich jedes Mal erneuern. Ich habe die Klavierparts so geschrieben, dass die Pianisten viel Freiheit haben, auf die Elektronik zu reagieren. Denn sie können überhaupt nicht im Einzelnen vorhersehen, wann Momente großer Stille oder großer Aktivität auftreten. Ich habe ihnen gesagt: „Ihr müsst selbst wissen, wann ihr diese oder jene Sequenz spielt.“

In den letzten Jahren haben Sie eine Reihe von Orchesterstücken komponiert, die Ihre Affinität zu großen Formen, zum Orchester demonstrieren. Sehen Sie sich als „Orchesterkomponist"? Und können Sie sich einer Richtung, einer Schule zuordnen?

Als Orchesterkomponist sehe ich mich sicher, denn ich sage oft, dass die beiden Medien, die mich am meisten interessieren, das große Orchester und die Elektronik sind. Letztere ist übrigens für mich eine Art neues Orchester. Das große Orchester bietet eine Vielzahl von Quellen, und ich mag diesen Pluralismus der Stimmen. Für Orchester schreiben ist wie Schach spielen: Die Kombinationen sind endlos, auch wenn wir alle Regeln kennen. Allerdings ist es nicht so leicht, mich in eine Schublade zu stecken. Ich gehöre weder zur postseriellen Strömung, noch zum Postspektralismus, noch zu den bruitistischen Tendenzen, noch weniger komponiere ich neotonal. Ich würde sagen, mein erster Einfluss als Komponist war Wagner. Die Plastizität seiner Musik, in der sich die Polyphonie weitet und zusammenzieht, und die Dehnung und Kontraktion der Zeit beeindrucken mich immer noch. Debussy bleibt wichtig als derjenige, der die Hierarchien im Orchester zu Fall gebracht hat. Die Streicher sind nicht mehr dominant, er verteilt das Gewicht ganz neu. Und Mahler gehört dazu, mit seiner suspendierten Zeit und dem so einzigartigen Kontrapunkt. Von den zeitgenössischen Musikern möchte ich Boulez und Ligeti erwähnen. Boulez hat mit dem Orchester interessante Entdeckungen in Bezug auf die Zeit gemacht. Angesichts der großen Vielfalt von Elementen, von Individuen im Orchester hat er Wege gefunden, jeder Gruppe zu ermöglichen, mit einer präzisen Zeitlichkeit zu reagieren. Zum Beispiel gibt es in Répons Solisten, die rund um den Dirigenten gruppiert sind und die relativ frei agieren können, während das Orchester eher metrisch gebunden spielt. Diese gegenseitige Durchdringung der zeitlichen Schichten wird oft übersehen, aber sie verleiht seiner Musik eine einzigartige dramatische Spannung. Ligeti hat zu einer Poesie der Zeit und des Raumes gefunden, die sehr anziehend ist. Manchmal scheint die Musik von weit her zu kommen, manchmal scheint sie einzufrieren wie in einer Halluzination. Insgesamt kann man sagen, dass es der Klang im Raum ist, der mich momentan an der Orchestermusik am meisten interessiert.

Interview: Sarah Pieh, 2014 | Übersetzung: Nina Rohlfs