Gemeinsam mit der Bratschistin Lily Francis interpretierte das Gringolts Quartet im April 2025 in drei Konzerten an einem Tag sämtliche Streichquintette des Komponisten auf Darmsaiten. Wir sprachen mit Ilya Gringolts nach diesem Mozart-Marathon über die Besonderheiten des Spiels auf historischen Instrumenten und über kommende Projekte, mit denen das Quartett dieses Terrain in den kommenden Spielzeiten weiter erkunden möchte.

Was ist Deine Motivation, auf Darmsaiten zu spielen – geht es da um historische Aufführungspraxis, um die Suche nach dem Originalklang?

Nein. Was genau dieser Originalklang ist, weiß niemand, da ihn niemand von uns gehört hat. Wir können darüber nur spekulieren. Es geht eher um eine körperliche Sache – es gefällt mir einfach physisch, auf Darm zu spielen und mit klassischem Bogen. Oft macht es gleich mehr Sinn. Alles ist logischer, man hat einen direkten Weg zu Artikulation, Phrasierung, Klangerzeugung. Das klappt einfach besser und irgendwie bodenständiger auf historischen Instrumenten. Natürlich kann ich auch auf synthetischen oder metallenen Saiten und mit modernen Bögen spielen. Aber was heißt eigentlich moderne Bögen? Die sind ja mittlerweile auch teilweise 200 Jahre alt und irgendwie historisch.

Was für Bögen habt ihr nun bei den Mozart-Quintetten benutzt?

Das sind sogenannte klassische Bögen. Es gab Barockbögen, und später kam François Xavier Tourte, der ein anderes Bogenmodell quasi erfunden hat. Das war in den 1790ern, und zwischen Barock und 1790 gab es noch 50, 60 Jahre, in denen sich der Bogenbau entwickelt hat. Es gab verschiedene Übergangsmodelle. Klassischer Bogen ist dafür ein guter Begriff, aber je nachdem, mit wem man spricht, sind verschiedene Begriffe im Umlauf. Diese Modelle gibt es heute noch, man kann sie sehen und erforschen. Anahit zum Beispiel spielt einen Bogen von 1793. Das ist kein Tourte-Modell, er ist viel leichter und hat nicht so viele Haare. Also ganz anders, vom Spielgefühl.

Was genau heißt das, dieses Physische bei den historischen Instrumenten – ist der Klang direkter?

Genau. Alles, was Anschlag angeht – Attacke, Touché – kommt irgendwie schneller, es gibt diese Klarheit. Wenn es um Originalklang geht, spricht man ja auch gerne über die Klarheit des Anschlags.

Du hast gesagt, es dauert, bis die Saiten sozusagen warm sind – du kannst nicht sofort losspielen.

Die Darmsaiten sind zu Beginn, wenn man sie neu aufspannt, ein paar Tage etwas empfindlicher als Metallsaiten oder Perlonsaiten. Sie brauchen ein bisschen Zeit, bis sie sitzen und halten. Wobei sie dann auch dauerhafter sind. Metallsaiten klingen bei mir nach einem, maximal zwei Monaten schlecht und müssen gewechselt werden, aber die Darmsaiten kann man monatelang benutzen.

Ich hatte ja gerade den Luxus, alle Mozart Streichquintette mit euch zu hören, auf Darm. Das war sehr transparent, durchhörbar… Wie würdest du selbst den Klang beschreiben?

Es gibt mehr Attacke, aber auch mehr Weichheit. Wenn man Wärme braucht, dann ist sie gleich da. Diese Wärme gibt es bei den Metallsaiten eigentlich nicht mehr.

Das heißt, nie wieder Mozart auf Metall?

Das kann man so nicht sagen. Die Metallsaiten sind sehr praktisch. Sie sind sofort verwendbar und halten gut. Wenn man verschiedene Klima- und Feuchtigkeitsvariationen hat, dann benehmen sie sich besser.

Wie war es denn von der Anstrengung her, alle sechs Quintette an einem Tag zu spielen? Würdet ihr das noch einmal machen?

Ich persönlich würde es gerne noch einmal machen. Man vertieft sich tatsächlich noch eine Stufe mehr in diese Musik.

Oft wird über Mozarts Streichquintette gesagt oder geschrieben, sie seien seine größte Leistung in der Kammermusik. Ich finde diese Superlative immer schwierig, aber wie siehst du die Quintette im Vergleich zu den Quartetten von Mozart?

Bei den Quintetten handelt es sich um sechs sehr unterschiedliche Stücke. Es gibt ein Jugendwerk, eine Bläserserenade, die eigentlich kein Streicherwerk ist, und diese späten vier, die auch nicht ganz gleich sind vom Charakter und von der Schreibweise her. Ich finde auch die Quartette genial, zumindest die letzten zehn. Die sind ja nicht ohne Grund berühmt. Das ist ‚Mozart at his best‘. Die Quartette sind vielleicht ein bisschen sperriger. Die muss man sehr gut kennen, muss wertschätzen, was da alles passiert. Es gibt nicht immer eine schöne Melodie wie in einigen Quintetten. Das g-Moll Quintett zum Beispiel ist ein sehr freundliches Werk – sehr offen, italienisch quasi, viele schöne Melodien, sehr leidenschaftlich. Damit kann man sofort „relaten“, wie man so sagt. Aber das letzte, das Es-Dur Quintett, ist auch weniger zugänglich, das ist so ein bisschen Haydn mit Insider-Witzen. Man muss sich schon sehr gut auskennen, um das wirklich zu verstehen.

Für das kommende Jahr plant ihr für das Label Arcana eine Aufnahme mit Dvořáks Streichquartetten op. 9 und op. 106. Warum habt ihr diese beiden ausgesucht?

Sie kommen aus zwei verschiedenen Schaffensperioden. Das eine ist relativ berühmt – ein spätes Werk, das vorletzte Quartett.

Es ist nicht das letzte?

Nein, es hat die Opuszahl 106, aber op. 105 wurde später geschrieben. Es ist ein Universum, eine Saga, da steckt ein ganzes Leben drin. Diese Spätwerke haben so viel Tiefe, so viele Schichten. Das andere Werk ist eigentlich kein Jugendwerk, Dvořák war ja schon 34 oder 35. Aber er hat sehr lange gesucht und ausprobiert, war hin- und hergerissen. Die meisten Werke, die er zwischen 20 und 40 geschrieben hat, werden kaum gespielt, weil man sie nicht als Dvořák wahrnimmt. Ja, das ist slawisch, das ist böhmisch. Aber er ist auch immer wieder anders, wie ein Chamäleon.

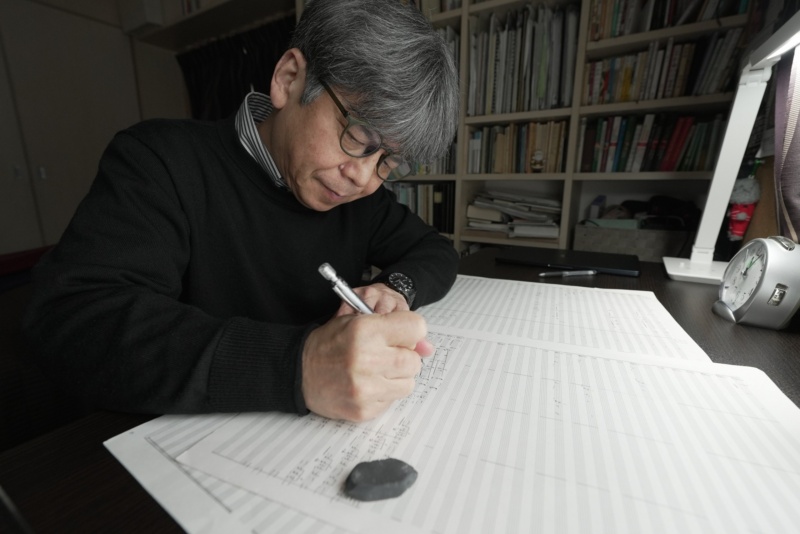

Auch diese Werke wollt ihr auf Darm spielen. Gibt es für dich eigentlich eine zeitliche Grenze, bis zu der du sagen würdest, das kann man auf Darmsaiten machen?

Es gibt natürlich Werke aus der Nachkriegszeit, die ganz klar nicht für Darmsaiten geschrieben wurden. Aber vor dem Zweiten Weltkrieg haben die meisten Streicher auf Darmsaiten gespielt. Man kann so gut wie alles bis zur Zweiten Wiener Schule auf Darm spielen. Und es gab ja schon sehr erfolgreiche Versuche, zum Beispiel vom Orchester Les Siècles, das Bartók und Strawinsky auf historischen Instrumenten aufgenommen hat – ganz wunderbar.

Ein weiteres Projekt, das kommt, ist das Schubert Streichquintett mit Clemens Hagen. Wann habt ihr das erste Mal miteinander gespielt?

Wir waren vor vielen Jahren zusammen im Lucerne Festival Orchestra. Wir haben damals Schubert Trios gespielt, und es ist natürlich wunderbar mit ihm. Dann haben wir uns sehr lange nicht mehr gesehen, und 2024 hatten wir mit dem Projekt Verklärte Nacht mehr als zehn Konzerte zusammen. Er ist einfach ein wunderbarer Musiker, und irgendwie hing das im Raum, dass wir etwas zusammen machen. Dass es Schubert auf Darmsaiten wird, war gar nicht meine Idee – Schubert kam uns als erstes in den Sinn, und Clemens wollte ausgerechnet etwas auf Darm machen. Das ist auch für ihn etwas Neues. Ich schätze das sehr an ihm, dass er keine Berührungsängste hat.

Zumal ja gerade das Schubert Quintett ein Werk ist, mit dem sich viele Zuschreibungen verbinden, ein Achttausender sozusagen. Wie geht ihr an so ein Stück heran?

Respekt hat man auf jeden Fall. Furcht wahrscheinlich nicht. Ehrfurcht auch weniger, denn man wächst mit diesem Stück auf. Clemens hat es hunderte Male gespielt, wir haben es auch mit verschiedenen Leuten gespielt. Es ist immer wieder ein Austausch. Das Stück ist kein unbewegliches Material. Es hat so viel Leben, in jedem Ton, und auch so viel Tod. Das ist tatsächlich ein Schwanengesang.

Schubert auf Darm zu spielen ist auch für das Gringolts Quartet eine Premiere.

Unsere Erfahrung auf historischen Instrumenten ist insgesamt noch relativ gering. Bis jetzt haben wir Mozart und ein wenig Haydn gespielt, Mendelssohns Opus 13, neulich auch Schubert G-Dur, aber das ist wirklich erst in den letzten zwei Jahren passiert. Es ist ein neues Terrain, eine neue Klangwelt, die einfach verfolgt werden muss. Diese Wärme und diese klangliche Farbenvielfalt, die in dem Werk stecken, werden bei den historischen Instrumenten noch mehr erfahrbar. Hautnah.

Interview: Kathrin Feldmann-Uhl, April 2025

Text: Nina Rohlfs