Ein passenderes Werk hätte man wohl kaum finden können als zentrale Aufführung der umfangreichen Themenwoche „Ressource Erinnerung" anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Denn in Weinbergs 1968 vollendeter Oper, mit der sich der Komponist gegen die Verdrängung des Holocaust sowohl in Deutschland als auch in der Sowjetunion stemmte, ist die Erinnerung in einer doppelten Perspektive präsent. Im Mittelpunkt steht Martha, eine junge Polin, Überlebende des Frauenkonzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. 1960 begegnet sie auf einem Ozeankreuzer ihrer einstigen Peinigerin, der KZ-Aufseherin Anna-Lisa Franz. Die Oper konfrontiert die geschönten und unvollständigen Bekenntnisse „Lieschens" mit der von den Häftlingen erlittenen, unfassbaren Gewalt.

Nun wird die erst 2010 in Bregenz uraufgeführte Oper an einem Ort gezeigt, der quasi in Sichtweite zum ehemaligen KZ Buchenwald liegt. Roland Kluttig verbindet mit der Gedenkstätte auch persönliche Erinnerungen. „Als in der DDR aufgewachsener Jugendlicher war ich zum Pflichtbesuch in Buchenwald, was ich auch völlig in Ordnung finde. Die Erzählungen, die uns damals weitergegeben wurden, waren ausschließlich die des antifaschistischen, meist kommunistischen Widerstands, der natürlich hier ganz wichtig war, aber eben nicht das einzige.“

Mieczysław Weinberg, der nach dem deutschen Überfall auf Polen in die Sowjetunion floh, seine gesamte Familie im Holocaust verlor und später im Rahmen von Stalins antisemitischer Agenda inhaftiert wurde, war auf Anregung seines Freundes Dmitri Schostakowitsch auf den Roman Die Passagierin der Auschwitz-Überlebenden Zofia Posmyz aufmerksam geworden. Nach dem von Alexander Medwedew verfassten Libretto schuf er aus dem Stoff ein Werk, das unterschiedlichste Klangwelten miteinander interagieren lässt.

„Roland Kluttig erreicht mit der Staatskapelle Weimar eine musikalische Qualität, die einem den Atem verschlägt“, begeistert sich das Magazin concerti über die Premiere. „Vom lakonischen Parlandoton bis zum unverstellten Pathos: dem Reichtum und der Originalität einer Musik so zu ihrem Recht zu verhelfen, hat etwas von ausgleichender Gerechtigkeit und rückt Weinberg ins rechte Licht.“

Für Roland Kluttig ist es schon die zweite Produktion der Passagierin – 2020 hatte er das Werk an der Oper Graz dirigiert; eine Aufnahme wurde 2021 als CD veröffentlicht. Damals näherte er sich dem Stoff zunächst über das Buch von Zofia Posmyz an, die 2022 verstarb. „Sie war mit der Grazer Produktion noch verbunden – die Regisseurin und die Dramaturgin sind 2019 bei ihr in Warschau gewesen. Zur Premiere konnte sie schon nicht mehr kommen, und ich habe sie leider nicht kennengelernt.“

In einer Zeit, in der nach und nach die letzten Holocaust-Überlebenden versterben und jüngere Generationen neue Zugänge zur Erinnerung suchen, sieht Roland Kluttig das Potential der Oper in einer besonderen Art der Auseinandersetzung mit der Geschichte – entgegen falschen und verharmlosenden Narrativen. „Man muss leider konstatieren, dass es momentan eine autoritäre Bewegung in der gesamten westlichen Welt gibt. Es gibt Leute, sogar Wissenschaftler, die behaupten, es sei nicht so schlimm gewesen, und die solche Behauptungen mit medialer Energie vorantreiben.“

„Die Passagierin ist eine Oper, die jeden packt, auch diejenigen, die überhaupt nichts mit Musik zu tun haben. Natürlich ist die Geschichte eine Fiktion. Aber diese Fiktion ist aus dem Erlebten gespeist und sehr leicht zugänglich. Es ist eine Art Doku-Oper“, so der Dirigent. Im Sinne dieser Zugänglichkeit habe man sich im Entstehungsprozess der Inszenierung auch dafür entschieden, die Oper in deutscher Sprache auf die Bühne zu bringen, in einer Neufassung von Sergio Morabito und Susanne Felicitas Wolf.

Insgesamt ist Roland Kluttig begeistert von der Zusammenarbeit mit dem Regieteam Sergio Morabito und Jossi Wieler. „Die beiden bringen niemals vorschnelle Urteile oder dem Zeitgeist geschuldete Lesarten ein, sondern bleiben immer ganz eng am Text.“ Besonders zu Jossi Wieler hat Roland Kluttig eine lange Verbindung. „2003 habe ich an der Stuttgarter Oper als Assistent von Lothar Zagrosek bei Moses und Aron schon mit ihm zusammengearbeitet. Und während seiner Intendanz von 2011 bis 2018 habe ich jedes Jahr in Stuttgart dirigiert – aber nie mit ihm als Regisseur! Andrea Moses hat uns in ihrem letzten Jahr als Operndirektorin hier in Weimar also zusammengebracht.“

Die genaue Textarbeit von Jossi Wieler und Sergio Morabito habe ihn sogar einige Aspekte der Partitur noch bewusster erkennen lassen. „Mir wurde in der zweiten Lesung klarer, wie filmisch genau Weinberg komponiert hat, bis in Intervallschritte hinein – das war mir bei meiner ersten Interpretation in dieser Schärfe gar nicht bewusst.“ Der Begriff Filmmusik werde oft abwertend benutzt, was hier allerdings nicht angebracht sei. „Weinberg war auch ein großer Filmmusik-Komponist. Die russische Filmmusik ist aber ganz anders geartet als die aus Hollywood. Die hat eher eine Kommentarfunktion. Und das ist typisch für Weinberg – er komponiert präzise am Text entlang und stellt sich und seine Musik nicht in den Vordergrund. Das lässt manchmal vielleicht große Aufschwünge und einen musikalischen Riesensog vermissen. Man bekommt dafür eine Art kommentiertes Schauspiel.“

Roland Kluttig nimmt an, dass Schostakowitsch gerade diese Qualität in seinem Freund Weinberg erkannte und ihn auf den Roman von Zofia Posmyz aufmerksam machte, anstatt sich selbst des Stoffes anzunehmen. „Schostakowitsch hat ja diese ganze Generation geprägt. Aber trotzdem kann für mich Weinberg neben ihm bestehen. Ich sehe ihn auch als Brücke zwischen Schostakowitsch und Alfred Schnittke.“ Besonders der Einsatz von Zitat- und Collagetechniken sei dabei bemerkenswert – und auch dramaturgisch in der Passagierin zentral. Eine Partita von Bach erklingt als Akt der Selbstbehauptung: Zum Vorspielen gezwungen lässt Marthas Verlobter Tadeusz das Stück anstatt des vom Lagerkommandanten eingeforderten Lieblingswalzers erklingen.

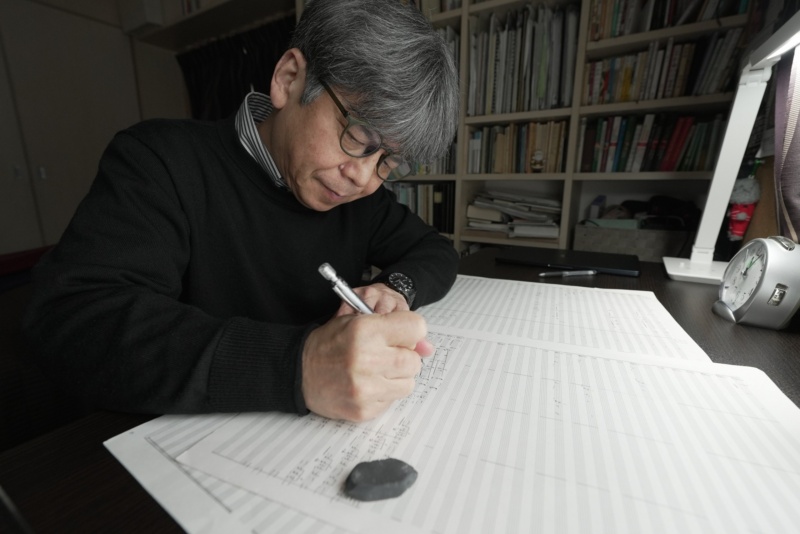

„Weinberg schrieb die Partita von Bach in die Noten, aber für die ersten und die zweiten Geigen, ohne Kommentar“, erklärt Roland Kluttig. „Im Laufe der Partita wird ein Akkord im Orchester aufgebaut. Man könnte das als die Zertrümmerung der Geige, der Geigenmelodie deuten. Man hört nämlich, wenn die Partita abgebrochen wird, die leeren Saiten der Streicher, als wenn eine Geige zerbrochen wird und die Saiten in der Luft hängen und noch klirren. Es hat sich seit der szenischen Uraufführung in Bregenz eingebürgert, dass man diese Partita solistisch spielen lässt und dass erst kurz bevor die Zertrümmerungsakkorde beginnen, das Tutti der Geigen einsteigt. Aber wir haben uns gefragt, müsste man das nicht eigentlich doch von allen spielen lassen? Wir haben dann ein bisschen experimentiert und lassen die Konzertmeisterin die ersten acht Takte spielen. Dann steigt, noch sehr früh, peu a peu das Tutti der Geigen ein.“

Es ist kein Zufall, dass Roland Kluttig der Musik von Weinberg und seinen Zeitgenossen in der damaligen Sowjetunion so nahe ist. „Ich bin in der DDR aufgewachsen, als Kind eines Dirigenten, der viel Schostakowitsch dirigiert hat“, erklärt er. „Insbesondere die 15. Sinfonie gehört zu den Werken, die ich in meinen Teenagerjahren am häufigsten im Konzert gehört habe. Diese Musik hat auf eine bestimmte Art besser als irgendetwas anderes unser Lebensgefühl ausgedrückt. Das hat mich in meiner DDR-Jugend unglaublich angefasst. Ich habe mich verstanden gefühlt, in dieser Deprimiertheit und Grauheit. Das ist natürlich keine reine ‚Ostmusik‘. Schostakowitsch ist einfach ein großartiger Musiker. Allerdings muss man sagen, er wurde im Westen oft komplett missverstanden. Die ‚stalinistischste‘ Interpretation von Schostakowitschs Fünfter Symphonie stammt von Leonard Bernstein. Stalin beziehungsweise die Nomenklatura verlangte von Schostakowitsch etwas Freundliches, Sieghaftes. Schostakowitsch lieferte das, aber nur scheinbar. Jedem, der zwischen den Zeilen lesen und hören kann, war klar: Das ist ein erzwungener Sieg, sozusagen mit dem Strick am Hals. Leonard Bernstein hat das nicht erkannt. Und paradoxerweise ist die Fünfte Sinfonie die populärste Sinfonie von Schostakowitsch. Das ist genauso absurd wie die Tatsache, dass Romeo und Julia das populärste Stück von Prokofjew ist. Warum sind ausgerechnet die Stücke, in denen tatsächlich oder scheinbar Zugeständnisse an die verordnete Kulturpolitik gemacht wurden, weltweit am beliebtesten?“

Nach dem Mauerfall wandte sich Roland Kluttig allerdings bewusst Musik von der ehemals anderen Seite des Eisernen Vorhangs zu. „Lachenmann gehörte zu meinen Heroes. Ich habe das zeitweise für mich übernommen, dass die westliche Nachkriegs-Avantgarde so eine Art Alleinvertretungsanspruch formuliert hat, und hielt das für einen Widerspruch zur sowjetischen Musik. Aber ich weiß zum Beispiel von Helmut Lachenmann, wie sehr er wiederum Alfred Schnittke geschätzt hat. Mittlerweile finde ich, dass man sehen muss: Es hat parallel ganz viele Avantgarden gegeben. Eine sowjetische, eine skandinavische, es gibt in England bestimmte Entwicklungen, die mit Boulez und Stockhausen nichts zu tun haben, und auch im allernächsten Kreis – Xenakis ist ja auch eine ganz andere Avantgarde. Ich finde an unserer Zeit so spannend, dass man sich viel befreiter damit auseinandersetzen kann.“ Gern würde Roland Kluttig sich in Zukunft weiter für diese Repertoirevielfalt einsetzen und Werke von Schnittke, von Ustwolskaja, von vielleicht noch unbekannten oder in Vergessenheit geratenen Komponistinnen und Komponisten dirigieren. „Jetzt entdeckt man plötzlich – weil es ein großes Interesse an Musik von Frauen gibt – die in der DDR-Zeit sehr gepflegte polnische Komponistin Grażyna Bacewicz wieder und bemerkt, was das für eine fein gearbeitete, spannende Musik ist.“

Auch hier gilt es womöglich, so etwas wie Zeitzeugenarbeit zu betreiben. „In der russischen Musik wurde vieles nicht explizit gedruckt, weil es eine Zensur gab. Viele Informationen über die Werke wurden mündlich von den befreundeten Interpreten weitergegeben. David Geringas, der große Cellist, mit dem ich vor vielen Jahren beide Schostakowitsch Cellokonzerte machen durfte, hat gesagt: Was ist, wenn wir alle tot sind, und nirgendwo ist das festgehalten, was sozusagen zwischen den Noten steht?“ Es bleibt zu hoffen, dass sich neue Generationen den Spuren dieser Erinnerungen annehmen. Weinbergs Passagierin jedenfalls bietet dazu allen Anlass.

Die Passagierin

Deutsches Nationaltheater Weimar

weitere Vorstellungen mit Roland Kluttig am 11.4., 25.4. und 10.5.2025

Interview: Kathrin Feldmann-Uhl

Text: Nina Rohlfs

April 2025