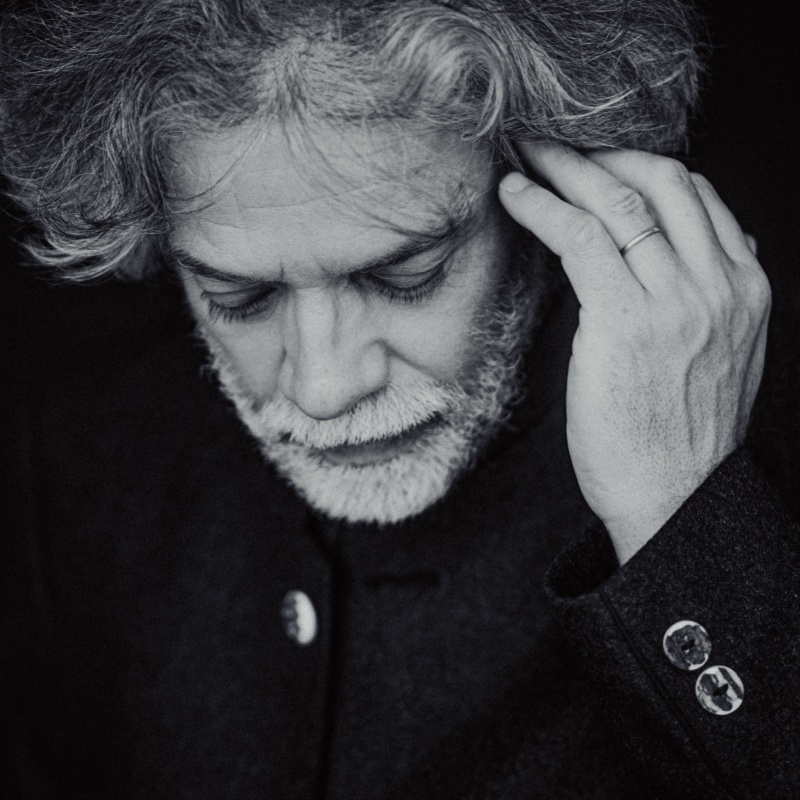

Gemeinsam gedachten das Osnabrücker Symphonieorchester und das Akademische Sinfonische Orchester Wolgograd anlässlich des 70. Jahrestages des Weltkriegsendes mit Konzerten den Opfern von Krieg und Terror und schufen damit Raum für Austausch, Diskussion und Trauer. Mit seiner für diesen Anlass geschaffenen Komposition Ehrfurcht (Andacht) im Reisegepäck begleitete der Komponist Jens Joneleit die Orchester im Mai 2015 nach Moskau und Wolgograd, das ehemalige Stalingrad. In vielen persönlichen Begegnungen nutzte er die Gelegenheit, über sein Stück zu diskutieren, Meinungen über die aktuelle politische Situation zu erfahren und sich von Weltkriegsveteranen deren Erlebnisse schildern zu lassen.

Am Ort der für Nazideutschland verheerenden Schlacht, heute einer der wichtigsten Gedenkorte in Russland, stand die Aufführung des Stückes am 9. Mai auch auf dem Programm des Staatsbesuches von Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei dessen russischem Amtskollegen Sergej Lawrow. Sie hörten gemeinsam mit etwa 10.000 weiteren Zuhörern ein schwebendes, entschleunigtes Stück, das keineswegs versucht, die Schrecken des Krieges abzubilden. „Es ging mir nicht darum, das Kriegsende mit einem bestimmten Kolorit auszuschmücken“, erklärt Jens Joneleit. „Die Musik soll eher das Jetzt mit in diese Zeit hineinholen. Als ich mich durch den Auftrag des Osnabrücker Orchesters an das Thema heranwagte, spielte auch meine eigene Familiengeschichte eine große Rolle – mein Großvater war in Russland als Soldat, als Pfarrer im Felde. Er hatte stets einen Drang danach, mir die Schrecken des Krieges, die Unsinnigkeit, den Terror zu vermitteln.“ Die Suche nach dem Tonfall seines Stückes sei aber vor allem von den Erzählungen der Großmutter beeinflusst. „Sie sagte, wenn der Krieg vorbei ist, dann ist das nicht so wie ein Lichtschalter, den man ausmacht. Es dauert lange Zeit, bis man die Schrecken verarbeitet hat. In den ersten Wochen herrscht eine Ambivalenz, eine Unsicherheit, ob der Frieden wirklich bleibt oder ob das Schreckliche wieder neu aufflammt. Das habe ich versucht in Musik umzusetzen. Der Hörer wird in einen Erfahrungsraum geholt, in dem er spürt: Ja, da bewegt sich etwas, etwas hellt sich auf, aber es kommt etwas Schwarzes hinzu – und dann bleibt es grau. Dieses zwischen schwarz und weiß getünchte Grau, diese Ungewissheit ist das Hauptthema meiner Klangsetzung.“

Das politische Geschehen in der Ukraine schien dem Projekt zunächst ein jähes Ende zu setzen. „Kurz nachdem ich angefangen hatte zu komponieren, gab es die Proteste auf dem Maidan“, erklärt Jens Joneleit. Nach der Krimkrise und dem Flugzeugabschuss über der Ostukraine zogen sich Sponsoren zurück. „Es gab also auch für mich einen akuten, einen sehr konkreten Schwebezustand. Ich hatte zwei Drittel des Stückes komponiert und wusste nicht, ob es jemals gespielt wird.“ Umso mehr leiteten Gefühle von Ambivalenz und Unsicherheit seinen Schaffensprozess, während dessen er dreimal zu privaten Besuchen in die Ostukraine reiste. „Es war ein sehr erschütternder Eindruck, in die Gesichter der ukrainischen Soldaten zu schauen, die komplett entleert sind, die dir gar nicht in die Augen sehen können, wenn sie mit dir reden. Mich hat das extrem schockiert: Ich schreibe ein Stück zum 70. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges, und jetzt stehe ich hier als 46jähriger in der Mitte von Europa und spreche mit einem ukrainischen Soldaten vor einem T-72 Panzer, der voll geladen ist und nur darauf wartet abzufeuern.“ Auch auf diesen Reisen begleiteten Jens Joneleit die Erinnerungen an Erzählungen seines Großvaters, der in der Nähe von Kiew stationiert gewesen war. „Dass ich jetzt auf seinen Spuren unterwegs war mit meinem Stück, in genau der Region, wo vor 70 Jahren der Krieg zu Ende ging und wo jetzt ein neuer Krieg stattfindet, ist schon ziemlich merkwürdig und beängstigend. Auch das Bewusstsein, dass die Situation momentan sehr schnell kippen kann, ist in dem Stück enthalten.“

Sicherlich sind Konzerte selten derart politisch und emotional aufgeladen, werden Programme selten so unmittelbar kritisch auf ihre Tauglichkeit für die historische Situation hin diskutiert wie im Falle der gemeinsamen Auftritte in Moskau und Wolgograd. Und schon bevor die beiden Orchester mit der Komposition nach Russland reisten, wurden Bedenken an Jens Joneleit herangetragen, dass sein ruhiges und andächtiges Stück auf Ablehnung stoßen könnte. Denn bei aller Trauer um die rund 26 Millionen Sowjetbürger, die der Zweite Weltkrieg das Leben kostete, wird der 9. Mai in Russland als ein Siegestag gefeiert, mit Feuerwerk, Militärparaden, mit Danksagungen und Blumen für die Veteranen. Ein konfrontativ fragender Interviewer des russischen Fernsehens spitzte die Einwände nach dem Motto zu: „Wir feiern, und sie offerieren uns ein Requiem“. Doch Jens Joneleit konterte: „Ich kann doch nicht mit einer Siegesmusik kommen“, und er sprach davon, wie die Soldaten der Sowjetarmee die Deutschen immer weiter zurückgeworfen haben, bis sie schließlich dem Nazispuk ein Ende setzten. „Ich bin ja das Ergebnis ihrer Taten“, sagt er. „Die Generation meiner Eltern ist in den Trümmerbergen aufgewachsen. Die wussten genau, warum es Trümmer gab: Weil die Deutschen einen riesengroßen Krieg angezettelt haben. Dieses Vermächtnis, diese Auseinandersetzung haben sie weitergetragen an die eigenen Kinder. Und das haben die Veteranen teils viel schneller aufgefasst als die Hörer, die nach dem Krieg geboren sind. Die fühlten sich schon eher provoziert im Hinblick auf meinen Tonfall.“

„Das waren allerdings nur einzelne Erfahrungen, die ich gemacht habe“, räumt er ein und erzählt, dass er noch nie so viele Autogramme gegeben habe wie auf dieser Reise. „Und während man die Autogramme gibt, kommen auch kritische Fragen. Die Menschen wollen etwas von Dir wissen, die belassen es nicht einfach dabei, ins Konzert zu gehen und zu sagen, aha, eine Uraufführung, wie schön.“ Besonders berührend waren für ihn die Begegnungen mit ehemaligen Kriegsteilnehmern. „In Wolgograd kamen nach dem Konzert sehr viele Veteranen auf mich zu und haben mich umarmt, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Allein, dass wir überhaupt dort waren, auch im Hinblick auf die Krise in der Ukraine, hat sie sehr gefreut. Viele von ihnen sagten, sie könnten überhaupt nicht begreifen, was momentan vorgeht – dass man mit diesem Feuer zündelt. Das muss man den sowjetischen Veteranen wirklich lassen: Sie haben eine größere Perspektive als die jüngere Generation in Russland.“

Ausgerechnet die Veteranen schienen auch am wenigsten eine triumphale Siegesmusik einzufordern. „Von ihnen hörte ich eher, Jens, du hast den Ton getroffen“, berichtet der Komponist. „Vielen der Veteranen war dagegen Schostakowitschs 7. Sinfonie einfach zu laut.“ Die wenige Wochen nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion fertiggestellte Leningrader Sinfonie war als zweiter Programmpunkt in Moskau und Wolgograd zu hören gewesen. „Das ist eine Musik, die damals die Hörer inspirieren wollte, nicht aufzugeben, und die hat natürlich einen ganz anderen Tonfall als mein Werk. Extremer hätte der Unterschied nicht sein können.“ Jens Joneleit hatte vor der Reise darauf plädiert, die 8. Sinfonie ins Programm aufzunehmen. „Schostakowitsch schrieb ja die 8., um seine 7. Sinfonie sozusagen noch einmal kritisch zu beleuchten, auch seinen damaligen Blickwinkel. Da gibt es auch eine Siegesmusik, aber vor allem die Qualen des Krieges drücken sich aus. Er hatte die Leningrader Blockade anfangs miterlebt, war dann aber ausgeflogen worden gen Osten. Dort hatten die Leute keinen blassen Schimmer, wie es an der Front aussah. Nachdem er dann mit Verwundeten gesprochen hatte, war er schockiert und bereute, die Menschen mit seiner propagandatauglichen 7. Sinfonie in den Krieg, in ihr Elend geworfen zu haben. Diesen kritischen Tonfall spürt man in der 8.“ In Moskau stellte Jens Joneleit dann fest, dass viele der Konzertbesucher seine Auffassung teilten. „Die Russen, die sich mit Musik auskennen, wissen natürlich um Schostakowitsch und die Probleme, die er mit dem Sowjetstaat hatte. Viele Konzertbesucher haben gesagt: Wir haben doch die Musik für diesen Anlass! Wir haben mit der 8. Sinfonie die Musik des kritischen Blicks, wieso wird das nicht gespielt?“

Nicht nur die Musikkenner im Publikum begrüßten, dass mit Ehrfurcht (Andacht) der Sinfonie ein starker Kontrast gegenübergestellt wurde. „Viele haben sich gefreut, ein Stück zu hören, das auch Trauer zulässt. Natürlich ist der 9. Mai ein Siegestag in Russland. Aber das hält man ja im Kopf nicht aus, jedes Jahr wieder dieses Jubeln und dieses Feuerwerk! Ein Veteran sagte zu mir: ‚Endlich gibt mir mal jemand etwas zum Weinen.’ Das finde ich phänomenal, und das zeigt, dass es sich wirklich gelohnt hat, dieses Projekt zu unternehmen.“

Und so resümiert Jens Joneleit trotz allem Verständnis für die Zurückhaltung und die Ambivalenz deutscher Politiker, die sich angesichts der aktuellen Krise mit Russlandbesuchen zum Weltkriegsgedenken schwer taten: „Dass wir den Schritt gemacht haben, dort hinzugehen und das auch weiter zu tun, halte ich persönlich für sehr wichtig, und ich fand es auch gut, dass sich das Gedenken mit der aktuellen Situation vermischt hat. Dafür hat man ja diese Anlässe und diese Mahnmale: Damit das nie wieder passiert.“

Nina Rohlfs, 06/2015