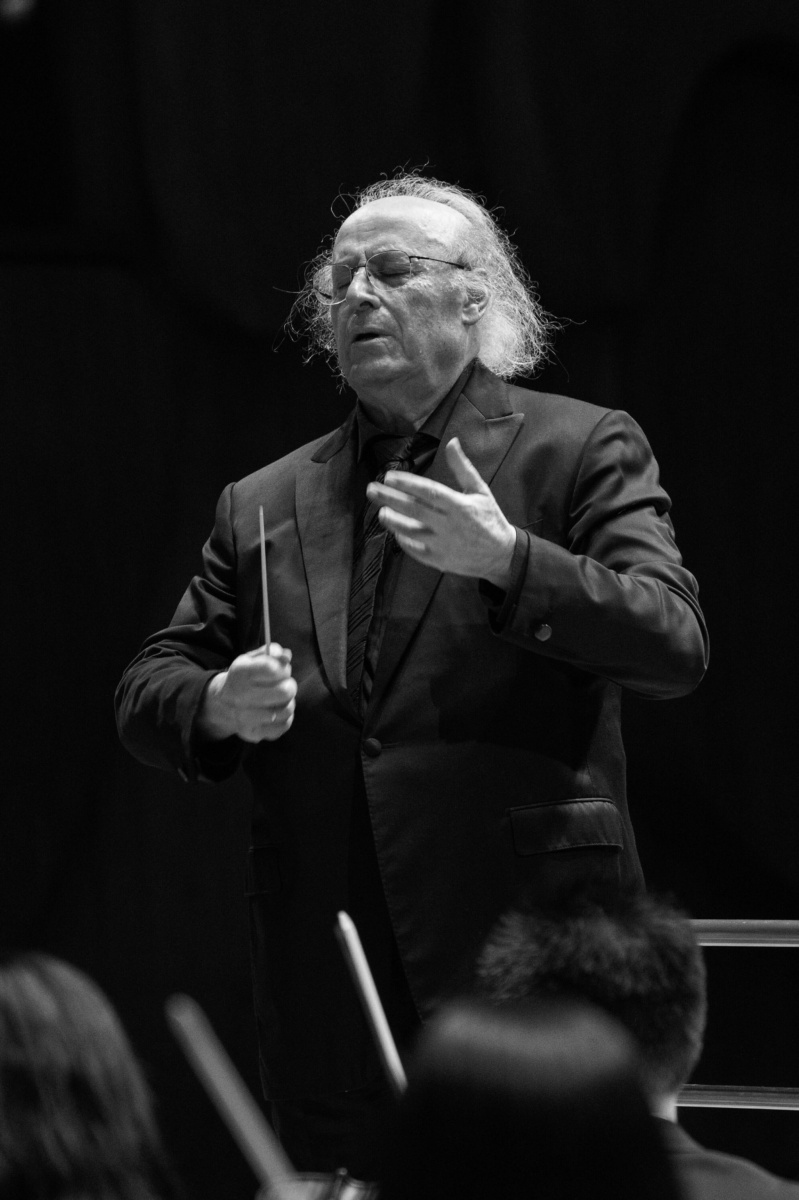

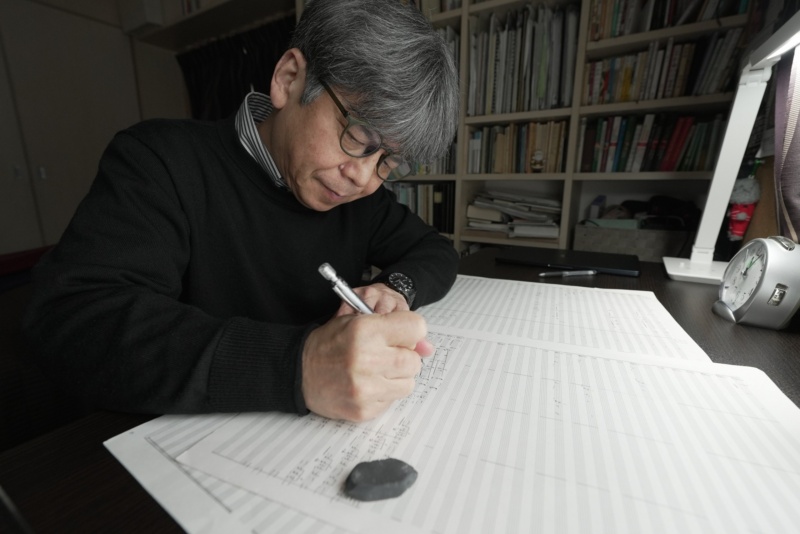

Auch am 15. und 17. Februar dirigiert er Mahlers Achte beim Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, dem er als Conductor Laureate und ehemaliger Chefdirigent eng verbunden ist.

In den kommenden Monaten ist der Jubilar bei mehreren asiatischen Spitzenorchestern zu Gast: Das KBS Symphony Orchestra in Seoul, das Singapore Symphony Orchestra und das Taipei Symphony Orchestra, bei dem er nach seiner Cheftätigkeit ebenfalls Ehrendirigent ist, können sich auf seinen Besuch freuen.

Auch der Hessische Rundfunk würdigt in seinem Programm den langjährigen Chefdirigenten des Sinfonieorchesters des Hessischen Rundfunks Frankfurt: Am 16.2. um 17.10 Uhr im hr2 sowie an weiteren Sendeterminen ist Eliahu Inbal als Gesprächsgast zu hören.

Anlässlich des Geburtstages veröffentlichen wir erneut unsere Interviewserie mit Eliahu Inbal aus dem Jahr 2016.

Wir gratulieren Eliahu Inbal aufs Herzlichste und verbeugen uns vor über 65 erfolgreichen Jahren am Pult internationaler Spitzenorchester!